民間企業などで仕事の経験がある方に、その経験を活かして国家公務員の係長級として採用される道があります。

令和7年度国家公務員経験者採用試験は、年1回、府省合同の試験と府省別に行われる試験があり、全体では約600人が採用予定となっています。

このうち、府省合同で実施される係長級(事務)の経験者採用試験は、「府省合同A」区分と「府省合同B」区分に分かれています。

国家公務員、しかも係長級として採用される試験とは、どのようなものなのでしょうか?

1.国家公務員経験者採用試験のしくみ

国の機関は、北海道から沖縄まで全国各地に数多くあります。

これら様々な国の機関での採用を一括して募集するのが、今回の「経験者採用」。

民間企業などでの経験を即戦力として期待される「係長級」としての採用です。

国家公務員の経験者採用試験には、府省合同の試験と府省別に行われる試験があります。

(1)府省合同の経験者採用試験【係長級】とは?

民間企業などで職務経験のある人が対象ですが、区分によって要件が異なっています。

府省合同で行われる採用試験は、「府省合同A」と「府省合同B」の2区分があり、

「府省合同A」は大学卒業後2年以上経過、

「府省合同B」は大学卒業後7年以上、もしくは高校卒業後11年以上経過しているなどの受験資格です。他にも学校の種別毎に細かく規定されていますので、詳細は受験案内をご確認ください。

また、「求める人材」として、職務経験年数に関しても、

「府省合同A」は大学卒業後、正社員(正職員)として2年以上の職務経験を有していること、

「府省合同B」は大学卒業後、正社員(正職員)として7年以上の職務経験を有していること、

など正社員として従事した職務経験を求められています。

他にも、「府省合同A」は、「困難な課題を解決できる総合的な能力」「適切かつ効果的な対人折衝」「職務遂行上必要となる基礎的な外国語能力」など、より高度な能力を求められており、採用予定人数は府省全体で約13人と狭き門です。

「府省合同B」は、「公務に対する強い関心」「課題を解決する論理的な思考力、判断力及び表現力」などを求められており、府省全体で約285人の採用人数が予定されています。

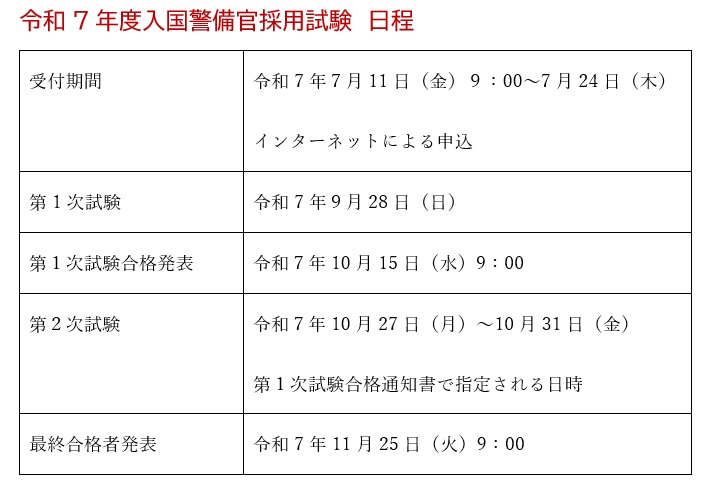

ここでは、「府省合同B」の受付期間や試験日について記載していきます。

| 受付期間 | 令和7年7月28日(月)~8月18日(月) インターネットによる申込 |

| 第1次試験 | 10月5日(日) |

| 第1次試験合格発表 | 10月31日(金)9:00 |

| 第2次試験 | 11月15日(土)又は16日(日)で指定する1日 |

| 最終合格発表 | 12月5日(金)9:00 |

(2)府省別試験

「府省合同」試験とは別に、それぞれの府省で「経験者採用試験」を実施している場合もありますので、府省のホームページなどをご確認ください。

府省別試験を実施しているかどうか、また募集のタイミングについても、府省によって異なります。

2.国家公務員経験者採用試験【係長級〔事務〕】の試験内容について

「府省合同B」の経験者採用試験の内容について説明していきます。

第1次試験

| 試験種目 | 解答題数・時間 | 試験内容 | 配点比率 |

| 基礎能力試験 (多肢選択式) |

30題 2時間20分 |

知能分野24題

文章理解10、判断推理・数的推理(資料解釈含む)14 |

素点を得点とする |

| 経験論文試験 | 1題 1時間30分 |

勤務経験等に関する論文により職務遂行に必要な能力を有しているか判断する試験 | 合否の判定のみ |

第2次試験

| 人物試験 | 人柄、対人的能力などについての個別面接 | 1/1 |

《経験論文について》

企業やさまざまな機関などにおける職務経験の具体的な内容と、申込時に登録した第1希望・第2希望の府省への志望動機などが問われます。

希望する府省で求められている人材の職務能力を有しているか、整理して臨むことが必要です。

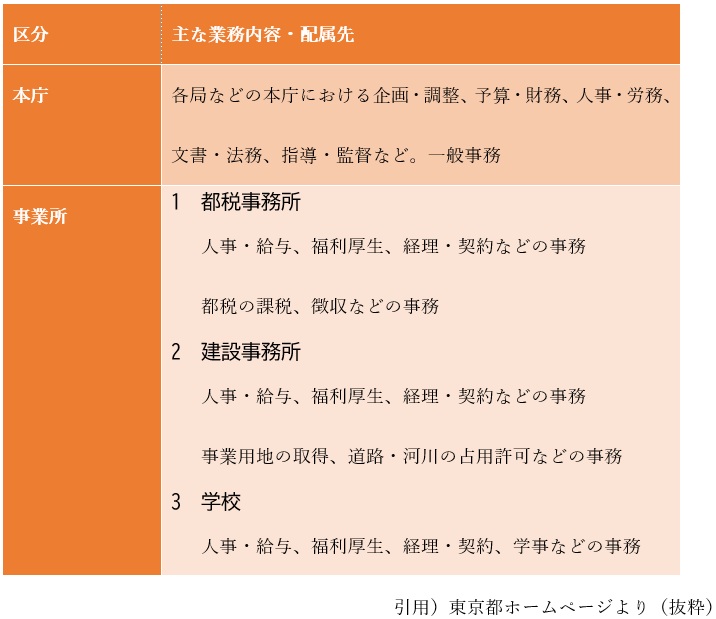

たとえば、次のように府省の業務内容に応じて求める人材に違いがありますので、活用できる職務経験や職務能力を有しているか、あらためて振り返ってみましょう。

▼各府省が求める人材(抜粋)

【会計検査院】

国、地方公共団体、独立行政法人等の公的法人又は民間企業の会計検査、内部監査、外部監査等の実務経験を有する方

【総務省】

通信や放送、情報通信技術(ICT)の利活用推進などの情報通信行政に関心があり、能力や経験を課題解決に活かしていける方

【法務省】

法務局が所管する業務(不動産登記、商業・法人登記、戸籍・国籍、供託、人権擁護、訟務、人事、会計、システム関係等)に有用と思われる知識・職務経験を有し、国民の権利と財産を守るため真摯に業務に当たることのできる方

引用)人事院ホームページ

この「府省合同」経験者採用試験の係長級として採用されるには、人事院が実施する上記の採用試験に合格することに加え、希望の省庁を官庁訪問して、採用面接を受け、省庁の採用決定を得る必要があるので、注意が必要です。

官庁訪問に関する詳細は、8月に公表される予定です。

3.まとめ

上述のように、経験者採用試験は、これまでに従事した職務経験とそれを国の府省の仕事にどのように活かすことができるのかが重要です。

経験論文はもとより、個別面接でもそれらを具体的に自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。

第1次試験の基礎能力試験についても、文章理解や判断推理・数的推理といった問題が出題されますので、過去の問題など類似の問題に多く当たって準備をしておくと良いでしょう。

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ