地方公務員の採用試験は、大きく変わってきています。

政令指定都市や県庁などで、ここ数年特に多くなってきている「春試験」「早期実施枠」。民間企業への就職活動と並行して公務員試験を受験できるのも魅力です。

全国に20ある政令指定都市の採用試験のうち、令和7年度の春に実施される採用試験について、最新のホットな試験情報をいち早くお届けします!

1.地方公務員試験の春試験、早期実施枠とは?

「地方公務員試験」とは、そもそも市役所や県庁などの地方自治体が実施する採用試験の総称です。

大きくわかりやすくまとめると、統一日に行われることの多い筆記試験中心の「従来型」「一般試験」に加え、筆記試験を課さずSPI方式などを中心に実施する「春試験」「早期枠」を設ける自治体が多くなっています。

◎従来型、一般試験

| 大学卒・上級 | 6月15日(令和7年度の場合)に実施される自治体が多い。「夏試験」と呼ばれる。 |

| 短大卒や免許職など 社会人・高卒 |

9月28日(同)に実施される自治体が多い。「秋試験」と呼ばれる。 |

◎春試験(早期実施枠)

| 大学卒・上級 社会人など |

4月頃に1次試験が行われる。「春試験」「早期枠」などと言われ様々なパターンへと多様化してきている。多くはSPI方式などで実施されるが、名古屋市は筆記試験方式も4月に実施。 |

2.令和7年度に春試験、早期実施枠が設けられている政令指定都市は?

おおむね3月に申込受付、4月に採用試験が実施される政令指定都市の春試験。

ここでは、横浜市、さいたま市、札幌市、名古屋市について紹介します。

※詳細は、市のホームページなどで令和7年度採用試験案内を必ず確認してください。

▶横浜市

横浜市の採用試験は、大学卒程度の〔春実施枠〕を3月3日~17日午前10時まで受付、第1次試験(SPI方式)を3月19日から4月1日までに実施。

この〔春実施枠〕は合格発表が5月30日と早く、民間企業をメインに就職活動をしている方や、転職を検討している方も受験しやすい試験とされています。

※6月15日に第1次試験の従来型試験が実施される見込みです。複数の申込みはできないので、いずれかに焦点を当てて受験申込をしましょう。

〔春実施枠〕大学卒程度・事務区分の試験は、次の通り実施されます。

・第1次試験は、基礎能力試験(SPI)をテストセンター会場で受験。

・第2次試験は、プレゼンテーションを実施。

テーマ⇒「あなたが困難な課題を乗り越えた経験(直近5年程度)について、どのように解決に導いたか教えてください。」

このテーマで5分程度、個別形式でプレゼンテーションを行い、質疑応答。

・第3次試験は、面接試験を実施。

▶さいたま市

さいたま市の採用試験は、行政C〔プレゼンテーション枠〕を早期実施枠として設けています。

3月3日~21日までの間に受験申込と第1次試験である【アピールシート】を提出。

SPIは第2次試験として実施し、6月4日に最終合格発表となります。

・第1次試験で、アピールシートを提出。

・第2次試験に、SPI3(性格検査、基礎能力検査)を実施。

・第3次試験は、プレゼンテーション及び個別面接を実施。

第1次試験で提出したアピールシートをもとにして、プレゼンテーション(10分以内)を行います。ここで主として思考力や企画力を評定されます。

▶札幌市

札幌市の採用試験は、大学の部〔SPI方式〕を3月3日~24日13時まで申込受付、第1次試験(SPI方式)を4月4日から17日までに実施します。

大学の部〔SPI方式〕一般事務(行政コース、福祉コース)

・第1次試験は、以下の通り。

① SPI3の基礎能力試験をテストセンター方式で実施。

② 論文試験、集団面接試験を実施。

・第2次試験は、個別面接を実施。

このSPI方式の採用試験に申込みをした方は、6月実施の一般方式の採用試験を受験することはできません。

▶名古屋市

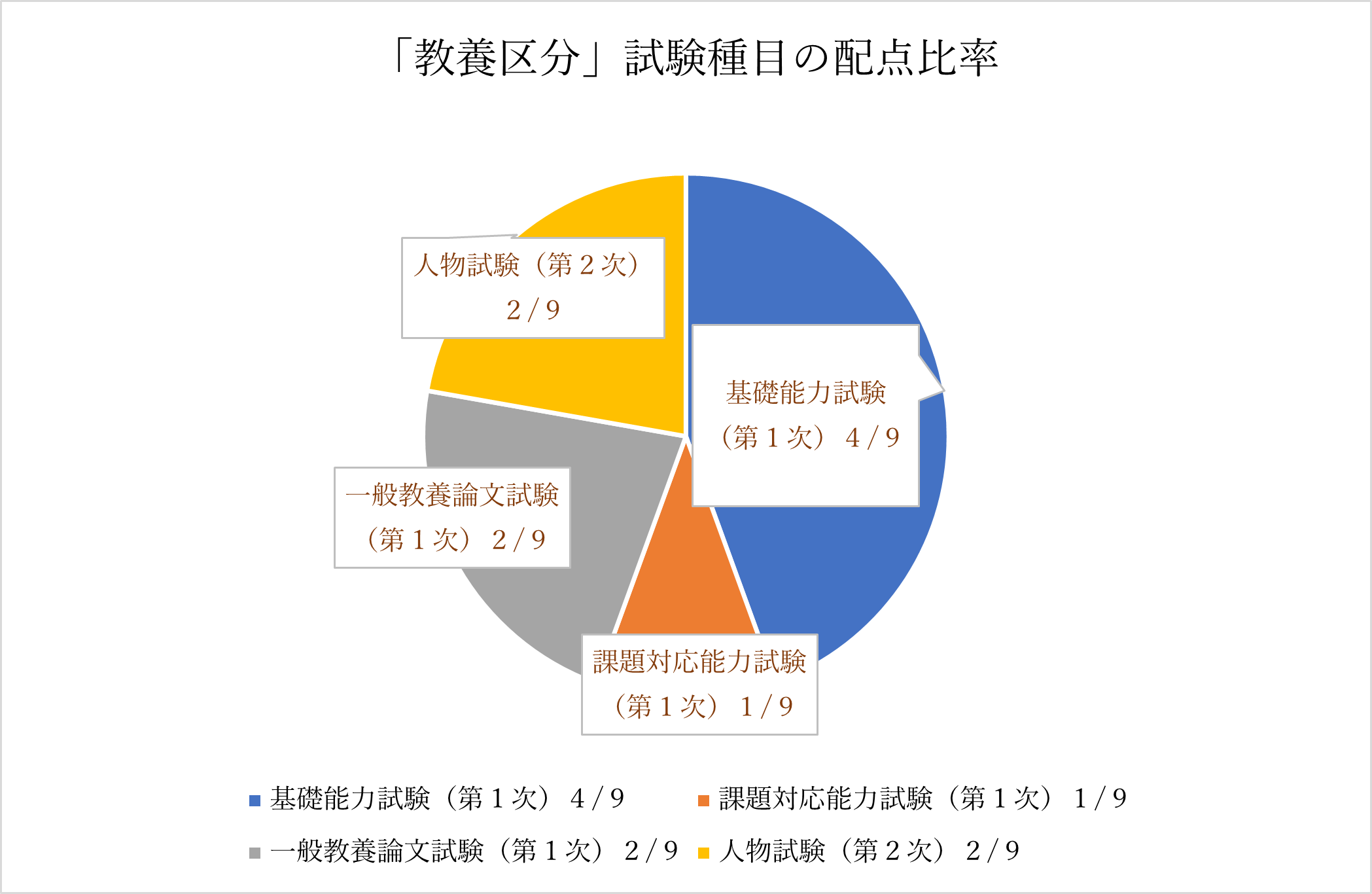

名古屋市の採用試験は、筆記試験が課される行政区分、行政(教養型) 区分のほか、SPI方式の行政(プレゼンテーション型)区分の試験が実施されます。

いずれも3月3日~24日まで申込、4月20日に第1次試験が設けられています。市内の大学を会場とする集合形式です。

試験時期は公務員試験としては早い4月に実施されますので、注意が必要です。

〔行政〕区分

・第1次試験

○教養試験

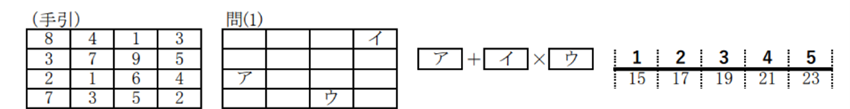

→知識分野(人文科学、自然科学、社会科学《時事問題を含む》) 、知能分野(文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈)

○専門試験

・第2次試験 個別面接、論文試験

〔行政(教養型)〕区分

・第1次試験

○教養試験

→知識分野(人文科学、自然科学、社会科学《時事問題を含む》)、 知能分野(文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈)

・第2次試験 個別面接、論文試験

〔行政(プレゼンテーション)〕区分

・第1次試験は、能力検査のみSPI方式で実施。

・第2次試験は、個別面接①をプレゼンテーション資料に基づき発表する形式で実施、対象者のみ個別面接②も実施。

3.まとめ

ここでは、政令指定都市のうち、横浜市、さいたま市、札幌市、名古屋市の春試験情報をいち早くお伝えしました。

ご覧の通り、春試験(早期実施枠)には、SPI方式のテストセンター会場で行われるものと、会場で受験する名古屋市と、異なるタイプがあります。

SPI方式の早期実施枠がある都市も、おおむね6月に一般試験が行われることがありますので、個別に市のホームページなどで確認して、対策を立てていきましょう。

「政令指定都市の採用最前線!春試験情報(2)~京都市、神戸市、福岡市とSPIについて~」も、合わせてご覧ください。

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ