経験者採用試験に向けて、仕事や家事の合間をぬって勉強しているみなさん!

あなたは「併願戦略」をもっていますか?

「とりあえず、特別区しか考えてなかった…」

「落ちたら来年もう一回受ければいいのでは?」

「他の自治体の対策している暇なんかないよ!」

このように考えていたら、ちょっとキケンかも。

結論、経験者採用を受ける忙しい社会人こそ「併願戦略」が必要なんです。

本記事では、

✓経験者採用で複数自治体を併願した方がいい理由

✓3つの観点から考えるかしこい併願戦略の立て方

✓併願戦略を立てる際に陥りやすい失敗とその予防

などなど、最小の労力で最大の効果を生み出す併願戦略のコツを述べています。

あなたが気になる項目から読んでみてくださいね。

※新卒向けの公務員試験と異なり、経験者採用は自治体によって様々な時期に実施されます。

そこで本稿では「併願=同年度に複数自治体の試験を受けること」と定義して説明します。

1.経験者採用はなるべく併願受験しよう!

経験者採用試験は、忙しい社会人が受験生なので、単願も仕方ないと考えるかもしれません。

ただ、私は次の3つの理由から併願をオススメします。

| ①受験生の心理面にプラスの影響があるから ②経験者採用はとにかく受験倍率が高いから ③社会人の受験チャンスはそもそも限られているから |

以下、一つずつ解説していきますね。

1-1.受験生の心理面にプラスの影響があるから

よい併願戦略をもっていると、受験生はメンタル的に安定します。

「特別区試験の前に、●●市の試験で練習できる。」

「特別区試験の後にも、●●市の試験にチャレンジできる。」

高校受験や大学受験を思い返してみても、複数の受験先があるとやはり心強いですよね。

「いろんな自治体の受験対策をしている暇がない!」

こんな方もいらっしゃるでしょう。

ただ、試験の傾向が似ている自治体を1つ増やすだけなら、そこまで負担になりません。

それで合格可能性は2倍になるのですから、検討しない手は無いですよ!

1-2.経験者採用はとにかく受験倍率が高いから

| 自治体 | 区分 | 最終倍率(令和5年度) |

| 特別区 | Ⅰ類(春試験) | 2.5倍 |

| 特別区 | 事務-1級職 | 4.0倍 |

| 特別区 | 事務-2級職 | 6.4倍 |

| 東京都 | 事務-不動産 | 11.0倍 |

| 仙台市 | 社会人経験者-事務 | 13.2倍 |

| さいたま市 | 民間経験者-行政事務 | 43.6倍 |

| 横浜市 | 社会人-事務 | 10.3倍 |

| 名古屋市 | 職務経験者-行政 | 10.6倍 |

| 大阪市 | 事務行政(26-34) | 7.1倍 |

| 福岡市 | 行政-一般 | 24.4倍 |

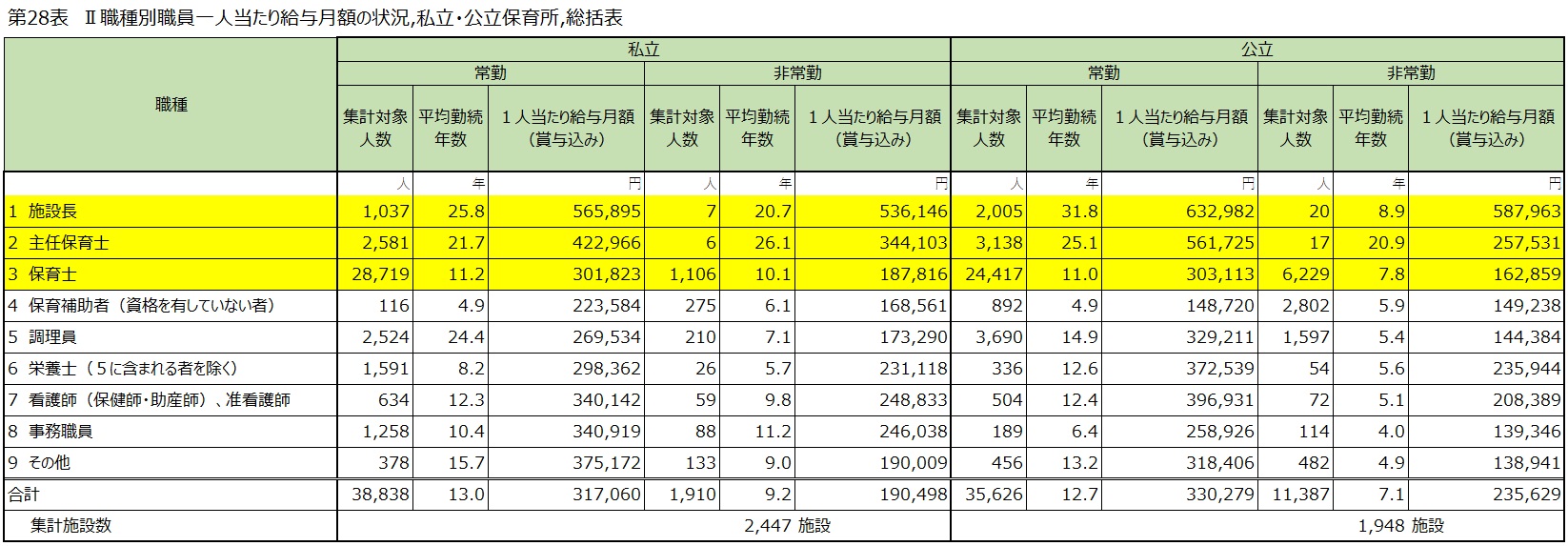

上の表を見てください。

大学生向け(新卒)試験に比べて、経験者採用はとても倍率が高いですね。

令和5年度、特別区(事務職)は4~6倍ですが、これは近年でもかなり低倍率でした。

※例年は8~10倍程度の倍率です。

このように倍率の高い試験では、単願で確実に合格を勝ち取るのはかなり難しいです。

だからこそ、併願戦略が大切になってくるんですね。

1-3.社会人の受験チャンスはそもそも限られているから

「倍率が高くても、毎年チャレンジすればいいじゃないか!」

こんな意見もあるかもしれません。

ただ、その場合、当然ながら1年間待っている必要があります。

1年後、今以上にご自身の仕事が忙しくなり、思うように受験勉強できないかもしれません。

また、それよりも確実に言えることは、「年齢が1つ上がってしまう」ことです。

経験者採用では、求められる社会人経験を十分に満たしていれば、若ければ若い方が有利です。

キャリア形成や人件費の関係で、50代より40代、40代より30代の方が受かりやすいんですね。

となると、「一番若い今こそ」できるだけ意欲的に受験するのが得策でしょう。

2.経験者採用のかしこい併願戦略【特別区志望者を例に】

では、具体的にどのように「併願戦略」は立てればよいでしょうか。

ここでは「特別区経験者採用」を第1志望にしている受験生を例にあげます。

そして、次の3つの観点から「併願戦略」を立てていきます。

①「特別区」と近い仕事ができるところを選ぶ

②「特別区」と試験内容が似ているところを選ぶ

③「特別区」と試験日程の相性がよいところを選ぶ

以下、一つずつ見ていきましょう。

2-1.「特別区」と近い仕事ができるところを選ぶ

| 地方自治体 | |

| 基礎自治体 | 広域自治体 |

| ・住民に身近な行政サービスを提供 ・地域の実情に応じたきめ細やかな対応 ・地域コミュニティの形成支援 など |

・より広域的な行政サービスを提供 ・基礎自治体の連携、調整や支援 ・国と市町村の連絡調整 など |

※特別区や政令指定都市は基礎自治体だが、一部、広域自治体の権限も付与されている。

まず、仕事の「中身」から考えることが最も大切です。

上の表を見ると、「基礎自治体」「広域自治体」では仕事がけっこう違うと分かりますね。

✓住民との距離が近い仕事がしたい

⇒「基礎自治体」(●●市や●●町といったところ)を併願する

⇒特に「政令指定都市」はオススメ。規模感や権限が特別区に近いため。

✓首都・東京を支える仕事がしたい

⇒「東京都」(キャリア活用採用選考)を併願する

基本的には「基礎自治体」、特に政令指定都市を併願すると良いでしょう。

ただ、特に東京に思い入れがある、より規模の大きい仕事も…という方もいるかもしれません。

そんな方は東京都の経験者採用にあたる「キャリア活用選考」の併願をオススメします。

※ただし、東京都の「キャリア活用採用選考」は受験資格に細かい指定があります。

詳しくは、「東京都職員採用」ページでご確認ください。

2-2.「特別区」と試験科目が似ているところを選ぶ

次に、試験科目や内容が似ている自治体を選ぶことです。

社会人受験生は、試験勉強にかけられる時間が限られています。

特別区受験生ならば、特別区のように、

✓論文・面接試験の比重が高い自治体を選ぶ

✓SPIやGABなどの適性検査が不要な自治体を選ぶ

以上のことを意識して、募集要項を見ると良いでしょう。

SPIなどの適性検査(非言語分野)は、特別区でいうと教養試験の「数的処理」に似ています。

ただ、問題形式の違いや、PCでの解答に慣れるなど、対策には一定時間が必要です。

余裕のある受験生は対策してOK。厳しい場合には、併願を工夫して対策科目を絞りましょう。

2-3.「特別区」と試験日程の相性がよいところを選ぶ

| 「特別区」経験者採用 | 併願A | 併願B | |

| 申込期間 | 6月下旬~7月中旬 | 一次(教養・論文) | |

| 一次試験(教養・論文) | 9月初旬 | 二次(面接) | |

| 二次試験(面接) | 10月下旬~11月初旬 | 一次(教養・論文) | |

| 合格発表 | 11月中旬 | 二次(面接) | |

最後に、試験日程の相性も考慮しましょう。

上の表では、特別区と併願A,B、計3自治体を受験する人を想定しました。

このように「特別区」より少し早め、遅めに試験がある自治体を1つずつ併願すると良いです。

なぜなら、

✓早めに試験がある・・・「特別区」の腕試しになり、早めに試験対策する意欲にもつながる

✓遅めに試験がある・・・それまでの経験が生きて実力を発揮できる、「おさえ」にできる

こんな良さがあるんですね。

一点、注意が必要なのは、「試験日程がかぶってしまうこと」。

この場合、どちらかの自治体を諦めないといけません。

ただ、要項が発表された段階では、試験日程が被るか分からない場合も。

(二次試験の日程が一次試験合格発表後まで分からないことが多いです。)

そんなとき、迷ったら、とりあえずエントリーしましょう!

チャレンジすることで、確実に論文力や面接力はアップしていくのです。

3.【注意!】併願戦略を立てる際に陥りやすい失敗

ここまで、成功する併願戦略について述べてきました。

本項では、逆に失敗につながりかねない併願についてふれます。

具体的には、次の2つ。

✓併願し過ぎてしまう

✓バラバラの種類の公務員試験を受けてしまう

受験生が陥ってしまいやすいパターンでもあるので、要チェックです!

3-1.併願し過ぎてしまう

第一に、併願し過ぎてしまうことです。

併願し過ぎると、当然ながらそれぞれの自治体の試験対策は甘くなります。

特に、経験者採用を受ける忙しい社会人なら、なおさらです。

ふだん、特に仕事が忙しい社会人は3自治体程度の受験が限度でしょう。

よく要項を読み比べて、「ここぞ!」という自治体に絞ってください。

3-2.バラバラの種類の公務員試験を受けてしまう

第二に、バラバラの種類の公務員試験を受けてしまうということです。

たとえば、「特別区」の受験生が「県庁」「国家一般職」を併願するようなパターン。

先にふれた通り、「特別区」は基礎自治体。「県庁」は広域自治体。

「国家一般職」なら地方公務員ではなく、国家公務員ですね。

それぞれ業務内容がかなり違うので、志望動機や自己PRを別々に作り込む必要があります。

また、面接では、それぞれの仕事について(基本的には)、

「これこそ私が最もやりたい仕事です。」

と熱く語れないといけませんね。

多くの人は、そこまで器用なことはできないのではないでしょうか。

ですから、「特別区」受験生は基本的に、同じ基礎自治体を中心に併願しましょう。

4.まとめ

本稿のまとめです。

✓経験者採用受験者が併願した方がいい3つの理由

①受験生の心理面にプラスの影響があるから

⇒複数の受験先があると、やはり心強い

②経験者採用はとにかく受験倍率が高いから

⇒高倍率の試験なので、併願で合格率を高める

③社会人の受験チャンスはそもそも限られているから

⇒「今」が一番若く受かりやすいので、併願はするべき

✓併願戦略を立てる3つの観点

①「特別区」と近い仕事ができるところを選ぶ

⇒基本は、特別区と同じ「基礎自治体」を選ぶと良い

②「特別区」と試験内容が似ているところを選ぶ

⇒同じように論文・面接重視の自治体にすると良い

③「特別区」と試験日程の相性がよいところを選ぶ

⇒少し早め、少し遅めの自治体と組み合わせる

※スケジュールは下記の表の通りです

| 「特別区」経験者採用 | 併願A | 併願B | |

| 申込期間 | 6月下旬~7月中旬 | 一次(教養・論文) | |

| 一次試験(教養・論文) | 9月初旬 | 二次(面接) | |

| 二次試験(面接) | 10月下旬~11月初旬 | 一次(教養・論文) | |

| 合格発表 | 11月中旬 | 二次(面接) | |

✓うまくいかない併願戦略

×併願し過ぎてしまう

×バラバラの種類の公務員試験を受けてしまう

以上です。

併願戦略が整うと、安心して目の前の試験勉強に集中することができます。

「これまでの経験を生かし、公務員として働きたい!」

そんな意欲ある皆さんにこそ、ぜひ併願戦略で未来の可能性を広げてほしいと願っています。

ぜひ今年度、合格を勝ち取ってください。

応援しています!

| ※ASK公務員では、特別区など「経験者採用試験」の情報を積極的に発信しています。 合わせて読んで頂けると、学習のヒントになるはず。ぜひご活用ください! ✓【特別区経験者採用】知らないと差がつく!職務経歴書(エントリーシート)のポイント ✓【特別区経験者採用】サクッとわかる課題式論文の対策法 ✓【特別区経験者採用】サクッとわかる職務経験論文の対策法 ✓特別区受験者必見!2024年度受験対策版、自然科学の傾向と対策(物理、化学、生物、地学) ✓特別区受験者必見!2024年度受験対策版、人文科学の傾向と対策(倫理・哲学、歴史、地理) ✓特別区受験者必見!2024年度受験対策版、社会科学の傾向と対策(政治・経済・法律) |

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ