看護師免許をお持ちの方の中には、「公務員として安定した生活を送りたい」と考えている方もおられるかと思います。

しかし、看護師が公務員になるための情報はネット上でも意外にも少なく、実際に民間の看護師と何が違うのかすらわからない方も多いのが現実です。

公務員に転職するにもそうした内容を知らないことにはそもそも公務員に転職すべきかという判断に迷ってしまうかと思います。

ここでは、看護師が公務員になった時に働く場所や仕事内容、給与、試験内容について説明していきますので、公務員の看護師として働くことを検討している方は参考にしてください。

看護師が公務員として働く職場

公務員の看護師として採用された場合、どこで働くことになるのかは気になることかと思います。ここでは公務員として働くことになったとき考えられる勤務先について述べていきます。

市立病院・県立病院

公務員となった看護師の大半が市立病院や県立病院に配属されることになる職場です。市や県が経営する病院や診療所に勤務します。

仕事内容は、外来・入院患者などの看護業務が主な仕事となりますが、他にも訪問看護の部署といった病院外に出る仕事や、地域連携室などの直接看護するのとは別の部署に配属されることもあります。

病院勤務の場合、はじめのうちはほとんどのところが病棟からのスタートなので、夜勤はあると思っておきましょう(診療所の場合はもちろん夜勤はありません)。

ここまでの内容を見て分かる通り、仕事的に民間病院との違いはほとんどありません。

公立・民間の違いよりも、それぞれの病院によ業務の違いの方が大きいでしょう。

※ちなみに国立病院というものもありますが、ここで働く看護師は厳密にいうと公務員ではなく、「準公務員」扱いのようです(待遇面では国家公務員と大きな違いはありませんが市立・県立病院の方が待遇は上です)。

保健所

県の職員として採用された看護師のごく一部が配属される職場です。

感染症対策をまとめたり、県民の健康相談に乗ったり、母子・老人・障害者などを対象に健康作りの活動を行うなど、かなり幅広い仕事を任されることになります。

関係機関との調整や特殊な事務作業など、病棟の看護師とはまた違ったスキルが求められますので、ある程度看護師経験を積んでから目指す方が良いかもしれません。

肉体的には病院での勤務に比べれば比較的楽であり(精神的にキツイことはありますが)、夜勤もないため、看護師からは人気の職場のようです。ただし、求人はあまり多くないため、常にチェックしておき募集があったらいつでも応募しておけるようにしておくぐらいの気持ちでいたほうが良いでしょう。

その他の職場

市町村や都道府県が運営する地域包括支援センター、保育所、老人・障害者施設など看護師の配置されている公立施設は意外と多くあります。

地域包括支援センターではケアプランの作成、高齢者やそのご家族の健康相談にのる仕事で、直接的な看護はなく、保健所の仕事と似ていると言えます。

保育所では園児の健康管理や病児の世話、保育補助などが主な仕事となります。

老人・障害者施設では、老人(障害者)の健康管理、見守り、作業補助などが主な仕事です。

こちらの2つは直接的な看護業務と言えますね。

これらの施設は看護師の数が少なく、1人~数人が配置される程度なので、保健所と同様求人は少ない傾向にあります。

またこれ以外にレアなケースですが、市役所や県庁など役所内での勤務となることもあります。

この場合、市や県の医療計画の策定や健康推進の活動など、現場から離れたちょっと大きな視点での仕事をすることになります。

長年公務員として働き、師長をするなど実績を残している人が引き抜かれたりするようです。

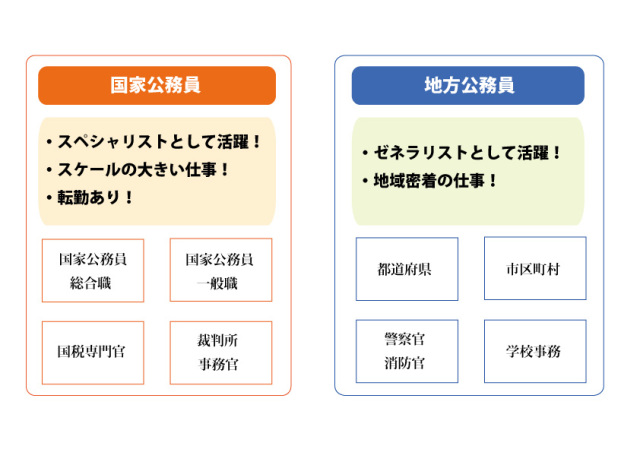

国家公務員として働く場合

看護師がなれる国家公務員は、少々特殊な仕事になります。

例えば、全国に13施設ある国立ハンセン病療養所では看護師を随時募集しています。

ここはハンセン病患者を対象とした入所施設で、ハンセン病の後遺症に苦しむ患者さんの看護を行うこととなります。

(参考:http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/hansen-nurse.html)

また、自衛隊看護師という職業もあります。自衛隊看護師になるためには、自衛隊中央病院看護学院で看護師の資格を取るのが一番の近道ですが、ごく稀に既に看護師免許を持っている人を募集する場合もありますので気になる方はチェックしてみましょう。

(参考:http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/recruit/12.html)

公務員看護師の給与について

公務員といえば安定した給料で年々上がっていくというイメージがありますが、看護師として公務員になった場合はどうでしょうか。

公務員看護師(病院勤務の場合)の給与は民間病院の看護師に比べ、若干高めです。

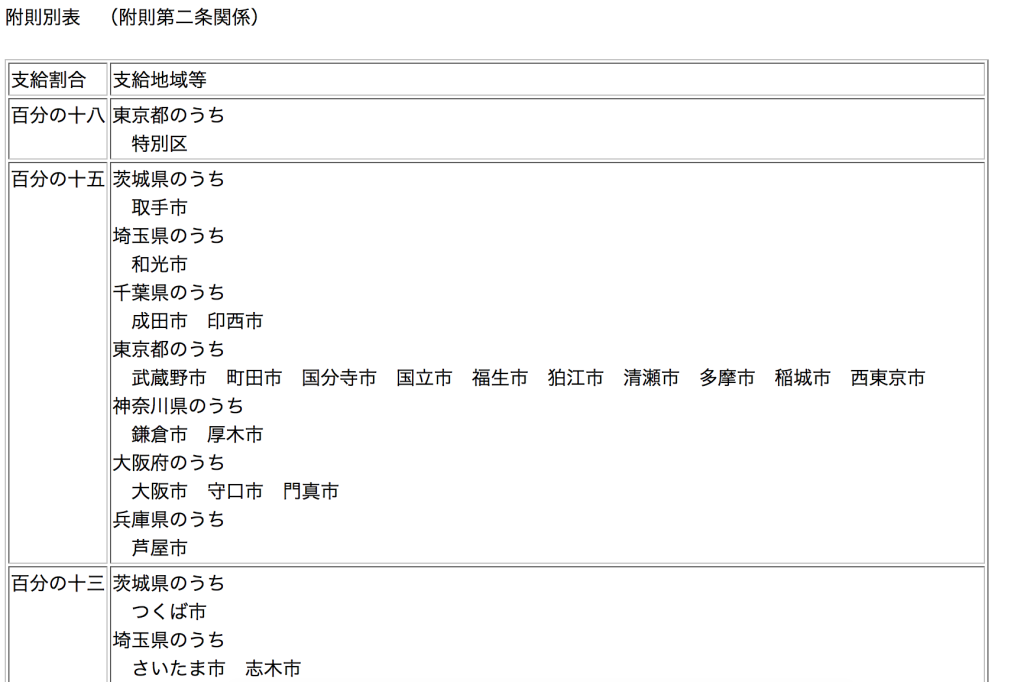

公務員の給料は棒給表というものをもとに決定されており、これまでの経験や採用枠によって給料が異なります。(公務員の給料について詳細を知りたい方は公務員の給料や年収についてしっておきたい基礎知識まとめをご覧ください)

大半の公務員は行政職の棒給表がベースとなりますが、看護師は職務上専門的な職種となるため医療職俸給表(三)というものがベースとなり決定されます。(参考:国家公務員看護師の棒給表 http://kyuuryou.com/w496.html)

民間看護師と公務員看護師の給与比較は様々な調査がありますが、民間病院に比べ、公務員看護師の方が大体年間50~80万ほど多くもらえるようです(公務員として働いた場合の給料については詳しく知りたい方は日本看護協会のデータを参考にしてみてください)。

民間では病院によってバラツキがあるボーナスもきちんと出ますし、一般的にあまり昇給のない看護師が毎年昇給するのは公務員ならではといえます。なお、支給額については民間との較差がないよう毎年調整するため、もちろん下がることもあります。

しかし、病院勤務以外など夜勤のない看護師の場合、給与は病院勤務の場合よりもかなり減少するでしょう。

公務員の看護師の基本給は最初こそ良いものの上昇のスピードは遅く(行政職以下)、夜勤手当がないとかなり給与が下がってしまうことも多いので、これまで病院でバリバリ夜勤勤務をしていた人は要注意です。

看護師の公務員になるためには(公務員求人の見つけ方、試験対策)

公務員として働くと待遇が良くなるというのは魅力的ですが、看護師の場合、求人を見つけることが難しいという現状があります。

条件の合う求人を見つけるため、こまめに求人をチェックし、年齢制限などを確認するようにしましょう。求人さえ見つけてしまえば公務員看護師になるための試験自体はそれほど難しいものではないので、事前にどのような対策が必要か調べていきましょう。

看護師の公務員の仕事の見つけ方

看護師が公務員になろうと思った時、一番困るのが求人の探し方です。

自治体によっては、毎年多くの看護師を一括で大量募集しているところがあるため、新卒で入職する場合などは、この一括採用の流れに乗るのが理想的です。

多くの自治体は3月~6月に翌年の4月入職者を募集しているので、このタイミングで各自治体の募集を探してみるのが良いでしょう。

しかし、ほとんどの看護師の方は現在民間の病院などで働いていて公務員への転職を考えているのではないかと思われます。

そうした場合、募集をしている自治体を一つずつチェックしていくしかありません。しかも自分の希望する自治体が常に募集しているとは限らないため、なかなか仕事を見つけるのには苦労してしまうという現状があります。

看護師専用の求人サイトは多数ありますが、公務員だけに特化したサイトというのはあまりありません。

民間も公務員も両方扱っている求人サイトで探すとなると、名前は公立っぽいけれど民間病院だったりと紛らわしい場合もあり、余計な時間がかかってしまうこともあります。

公務員試験の情報だけの情報を得るにはこむいんというサイトがおすすめです。

本サイトでは公務員看護師求人だけを探せるだけでなく、地域や年齢での絞り込み検索もできます。

もし、自分の希望する自治体で募集があれば詳細ページよりホームページに行き、必ず募集内容を確認し最新の情報を見るようにしてください。

看護師の公務員試験対策

看護師には、一般的に言われる「公務員試験」というものはありません。通常、公務員になろうとすると教養科目と専門科目の試験が課せられ、20科目以上もの勉強をしなければならず非常に難関な試験となっています。

しかし、看護師の公務員試験は多くの自治体は小論文と面接試験(適性検査)のみです。

筆記試験を課される自治体もありますが、しっかり対策しなければならないほどの難しい問題は出題されず、一般常識レベルの問題です。

どこの地域でも看護師不足に悩んでいるため、「公務員であればどこでも」というのであれば、合格するのはそれほど苦労することはないでしょう。

ですが、やはり人気の職場は多くのライバルが集まるので、小論文と面接試験は最低限対策しておきましょう。

小論文は課題があり看護に対する自分自身の考えを述べさせるという問題が多く出題されます。専門的な問題というより、文章がしっかりしているか、まとまっているかを見る問題です。

文章を書くのに苦手意識がある人は、事前に文章を書く練習をしておくといいでしょう。

面接試験は、一般の就職面接と変わりありません。

病院勤務の場合は、志望動機・自己PR・看護師としてどういう仕事をしたいか、という辺りの回答をしっかり用意しておきましょう。特に民間ではなく公務員を選ぶ理由についてしっかりと説明できるようにしておきましょう。

特に病院であれば仕事内容については民間も公務員もほぼ変わりません。そのため「なぜ公務員なのか」を事前にしっかりと考えを固めるようにしておくことが重要です。

保健所など病院以外の勤務の場合、人気の職場なので面接が合否を分けると言っていいでしょう。

上記の基本的な回答に加え、「なぜ保健所で働きたいのか」「自分が保健所で働くことでどういう良い効果をもたらすことができるのか」ということまで話すことができれば、ぐっと合格が近付くかと思います。

まとめ

看護師が公務員になることで得られるメリットは給与面だけではありません。

公務員看護師は研修体制がしっかりと整っており、新卒採用の場合、最初の2~3カ月ほどはみっちりと研修を行います。

また、その後も様々な認定看護資格を取りやすい環境ですし、病院自体も民間に比べ新しい技術を積極的に取り入れます。

「看護師としての専門性を磨く」という面においても、公務員看護師は良い環境だと言えるのです。

公務員と言えば、「安定していて日々ルーチンワークしている」というイメージもあるかと思いますが、看護師の場合はむしろ民間以上に積極性がないと取り残されてしまう可能性があります。

バイタリティがあり、積極的に新しい技術を学んでいきたい看護師さんこそ、公務員を目指してみてはいかがでしょうか。

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ