公務員になったら将来のために貯金をしていこうと考えている人も多いことかと思います。

では、果たして入社数年程度の若手が貯金をすることができるのか、できたとしたらどれくらいできるのでしょうか?公務員は高給だというイメージを持たれがちですが、決してそんなことはなく、特に若手の間は民間企業よりも給料が安く節約しなければいけない生活を強いられるでしょう(給料についての詳細は公務員の給料や年収について知っておきたい基礎知識まとめを参考にしてください)。

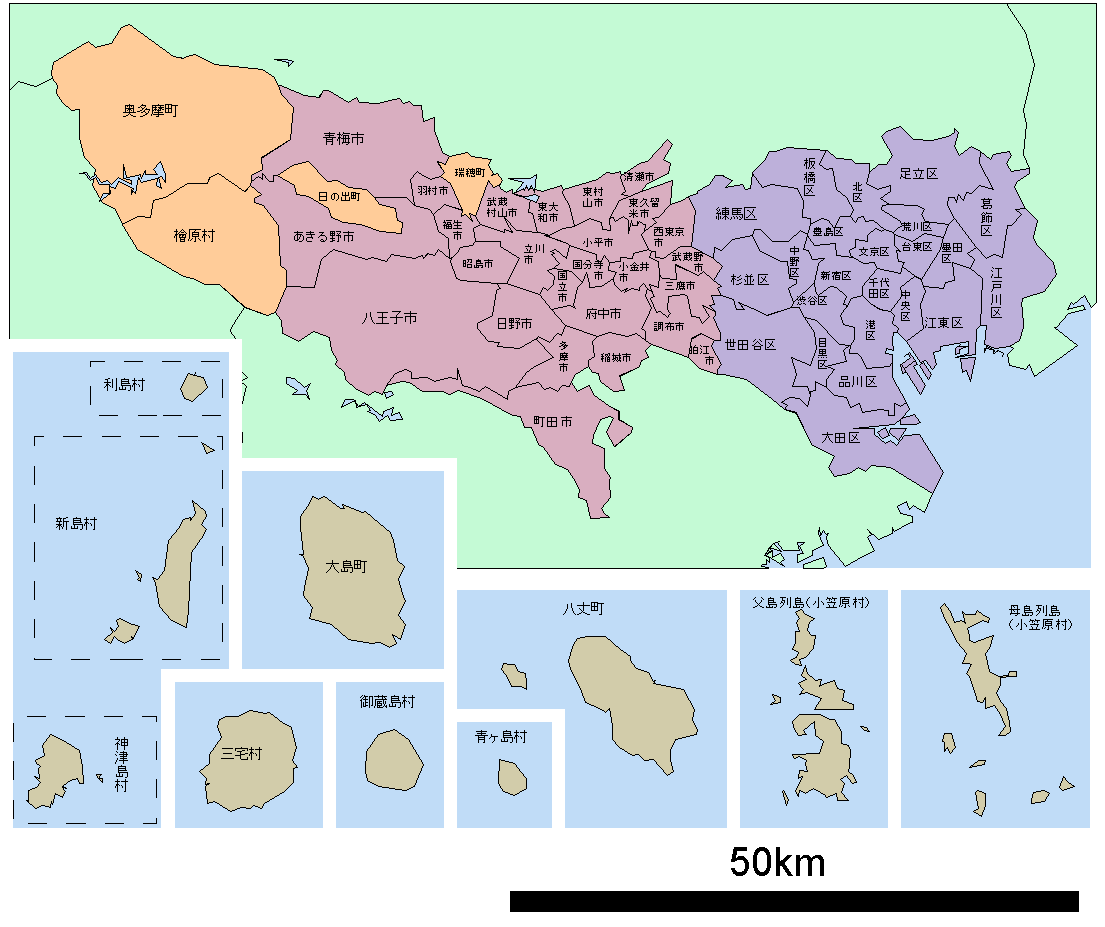

ここでは例として特別区に採用されたケースで見ていきたいと思います。

特別区の場合、普通に大学を卒業しストレートで入庁した場合、初任給は地域手当を含め約21万円となります。これは公務員の給料としては全国的に見れば最も高いですが、東京という土地柄、民間企業の給与も高く物価も高いため地域手当の割合が多くなります。

これから税金や年金などを引かれると手残りとして17万ぐらいになり、これが可処分所得、つまり自由に使えるお金となります。

17万あれば余裕じゃない?と思うかもしれませんが、実家から通勤するのであれば余裕です。

中には実家に住んでいるということで親に月いくらという形で払っている人もいますが、家賃や食費、水光熱費はかからないので実家暮らしであれば、贅沢さえしなければ月10万は貯金できます。

また、ボーナスも夏冬それぞれ約2ヶ月分支給されるため(1年目は夏は少なめで手取りで20万ぐらい)、ほとんど貯金に回してしまえば150万円ぐらいは貯金できるでしょう。ちなみに1年目の年収は350万前後だったかと思いますが、手取りの半分以上は貯金に回せる計算になります。

一人暮らしだと家賃で調整しないと貯金は難しい

では、例えば就職を機に上京してきて一人暮らしをした場合、どれくらい貯金ができるかを考えると、家賃にいくらかけるかにつきます。

当然、便利な場所は家賃が高いです。1Rや1Kでも8万以上という物件もザラにあります。

一般的に家賃は手取りの25%ぐらいに抑えたほうが いいと言われているので、手取りが17万円であれば、4万〜5万円ぐらいが家賃の理想となります。

しかし、東京でこの家賃で物件を探すのは困難を極めるでしょう。あったとしても、築年数が古い・駅から遠いなど必ず妥協せざるを得ない部分が出てくるかと思います。特に女性であればオートーロックがついているほうがよかったりモニターつきインターホンがあるほうが安心、という人もいるでしょうからそうしたば場合どうしても家賃は高くなりがちです。

私の知り合いだと家賃の相場は5〜7万円とバラツキがありましたが、やはり女性のほうが家賃が高い傾向にありました。

では、家賃を安く抑えるにはどうすればいいかというと、上記のように妥協するか、東京だと市部や千葉、埼玉などの23区以外に住むという方法もあります。

1歩東京から出ると一気に家賃が安くなるので、通勤は多少大変になりますが貯金をしていきたいと考えるのであればこうした方法もあります。

また、自治体によっては寮がありかなり格安で借りられるため、興味があれば聞いてみてもいいかもしれません。決して高くはないですが、住宅手当といった補助も出ますので、それらを踏まえた上で借りる部屋を選んでみてください。

家賃以外にも生活費が想像以上に必要

一人暮らしだと、家賃以外に食費や水光熱費も自己負担となります。学生時代に一人暮らしをしたことがある人は分かるかと思いますが、意外にこれらの出費は大きいものです。

節約したとしても水光熱費1万円、食費で2万円ぐらいでしょうか。家賃と合わせると10万円近くは実家暮らしの人より必要になってきます。

他に携帯代や雑費、交際費(飲み代等)などを考えると一人暮らしの方はほとんど貯金ができないのが現状です。もちろん、こうした部分をいかに節約できるかによって貯金できるかどうかは変わってきますんで、若いうちに貯金を考えているのであれば、自炊をしたり不要なものは買わないといった日々の節約が必要となります。

公務員は年功序列のためキャリアを重ねていき、入庁して20年を過ぎるぐらいでようやく比較的いい給料をもらうことができますが、若手のうちは本当に給料が安く生活が苦しいです。

私も一人暮らしだったので、いつも給料前は相当節約しながら暮らしていました。なので、実家暮らしじゃない人はボーナスでまとめて貯金をするか、安いところに住むといった方法を取らざるを得ません。

地方の自治体だと家賃は安いけれど、そもそもの給料もやはり安い(地域手当が低かったり、そもそも無い場合もある)ので結局生活レベルはあまり変わらないでしょう。

なので、地方公務員であれば最初は実家から通い、ある程度貯金ができたら一人暮らしをするというのが一番理想かもしれません。ずっと地元で働けるというのは地方公務員の特権ですから。国家公務員であっても官舎などを利用しなるべく支出を抑えていくことが重要でしょう。

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ