公務員試験において面接カードは、面接で行われる質問の基礎になるので、とても重要である、しっかり作り込む必要があります。

しかし、問われていることが抽象的で、何を書くのが正解なのか良くわからないという声もよく聞きます。そのため、なかなか手が進まずに困っている人も多いのではないでしょうか。

本記事では、面接カードでは面接官が何を評価し、各項目に対してどのように考えて書いていけばいいのかを解説しています。

面接官から高い評価を受ける面接カードを書けるようになりましょう!

1.面接カードで面接官は何を見ているのか?

面接カードには記入すべき様々な項目が設けられていますが、見られている内容はシンプルに

の3つに集約されます。

人物評価とは「職場に馴染み、他の職員と協調してやっていけるか」という評価で、面接カード全体の印象から受ける、その人の人柄や性格をもとに判断されます。

まずはこのことを念頭に置き、どの項目も結局は3つの中のどれかを聞きたいんだ、ということを意識しましょう。そうすることで、少なくとも的はずれな内容になることはありません。

2.良い面接カードの特徴

面接カードで見られるポイントがわかったら、次は良い面接カードの特徴をおさえましょう。きちんと面接対策をしている合格者の多くは、これらの特徴を持った面接カードが書けています。

2-1.質問の意図を理解している

面接カードを作成するときは、面接官が何を知りたいのか(意図)を良く考え、それに対して的確に答えなければなりません。

前述の通り、面接カードで見ているのはどの項目であれ、自己PR・志望動機・人物評価の3つです。そのため、何となく答えていくのではなく「その項目で聞きたいのは3つのどれに関することなのか」をよく考えることが重要です。

詳しい考え方については3-1で紹介しますので、まずはこうした意図を理解する必要がある、ということを頭に入れておきましょう。

2-2エピソードを用いて説得力がある

自己PRや志望動機の記載において、単に「〇〇ができます!」や「〇〇の政策に携わりたいと思います」というように事実だけを述べて終えてしまう人も多く見かけます。

国家一般職の面接カードのように記載スペースが少ない場合は仕方ありませんが、十分なスペースがある場合は、あなたの独自のエピソードを交えて伝えることで、なぜそのように考えたのかがより明確に伝わり説得力が増します。

面接ではある状況や出来事に対し、その人が「何を考えどう行動するのか」といったエピソードを確認することで、公務員としての適正を判断しています。

2-3.内容に一貫性がある

面接カードには様々な項目があるので、一見散らばった情報を記載していくイメージがあるかもしれません。

しかし、内容に一貫性を持たせることで面接官の印象に残りやすくなる、ということは頭に入れておいてください。

例えば、あなたのアピールしたいことが「協調性」だとしましょう。

面接カードには様々な項目がありますが、自己PRに関する項目を全部「協調性」につなげていけば、ブレがなく、面接官にあなたが「協調性のある人物である」ということがストレートに伝わります。

つまり、内容に一貫性を持たせることで、「自分はこういう人間だ」というメッセージが伝わりやすくなるのです。

必ずしも1つに集約する必要はないですが、例えば「協調性があるし、主体性もあるし、コミュニケーションの達人である」というように、あまり内容が散らかると与える印象が弱くなってしまうので、せめて2つくらいに絞るようにしたほうが無難です。

2-4.文章が読みやすい

面接カードに書く内容も大事ですが、文章が読みやすいとそれだけで好印象を与えます。

流れがよく、何が言いたいのかよくわかる文章は、作り込まれているという印象を与えます。

すると「内容もきっと良いだろう」という印象を自然と与えてくれるのです。

3.好印象を与える面接カードの書き方

良い面接カードの特徴をおさえたら、実際に面接カードを書いていきましょう。初めは上手くいかないかもしれませんが、何度も修正しながら、時間を掛けて完成度を上げていきます。

3-1.何をアピールする項目なのかを意識して書く

まずは、2-1でお伝えしたように、いきなり書き始めるのではなく、「その項目から面接官が何を知りたいのか」を考えましょう。

面接カードで見ているのはどの項目であれ、自己PR・志望動機・人物評価の3つだとお伝えしました。

例えば、「成果や達成感を得た経験について」という項目があったとします。

これは自己PRや人物評価に関わることだと考えられますので、その点を意識した内容で書きます。

その場合、次のように考えてみるとよいでしょう。

- どのような成果を得たか

- その際にどのような課題があり、どう解決したか

- そこでどのような力を身に付けたか

- それを実際の仕事でどう活かすか

といったように質問を掘り下げ、次のような解答を記載します。

※例なので、面接カードの内容や受験先によって調整は必要です

(例)「飲食店のホールスタッフとして、主体的に取り組む行動力を身に付けました。お客様のニーズを自ら発見して、指示されるに動き、新たな料理の提案も行いました。これにより、店舗の目標を達成できました。公務員としても、住民のニーズを主体的に汲み取りながら、より良いサービスを提供していきたいです」

このように、何が聞かれているのかを自分なりに考え、それに答えるような内容にするようにしましょう。

3-2.読み手目線で考える

読み手目線で考えるとは、「この文章で読む人に伝わるか」という視点を持つことです。

読み手目線で書くためのポイントは

- エピソードを用いること

- 分かりやすい文章であること

この2つを抑えることです。

先程の例文で言えば「主体的な行動力」という自己PRのために、飲食店のホールスタッフというエピソードを用いました。これによって、受験生がどのようなプロセスを経て今の考えに至っているのか、ということが伝わります。

そして、分かりやすい文章を作成するには様々なテクニックがありますが、言いたいことをダラダラと書くのはNGです。

エピソードを入れようとした結果、冗長になり何を伝えたいのか分からない文章になることはよくあります。

たとえば、一文は長くても60字までとし、文章の区切りでは適宜改行を入れるように読みやすく工夫する方法や、「結論→理由→具体例→結論」という流れで書く「PREP(プレップ)法」を用いるといった方法が効果的です。

PREPとは、「Point ・ Reason ・ Example ・ Point」の略

・Point = 結論・ポイント

・Reason = 理由

・Example = 事例・具体例

・Point = 結論・ポイントを繰り返す

上記のような順番で構成することで結論を重視でき、1つのことを具体的に伝えるので分かりやすいだけでなく、説得力も増します。

3-3.コピーを取り繰り返し書く

面接カードの内容を考えるときは、何度も書き直しや修正をするので、いきなり原本を使うことはおすすめしません。

自分では完璧だと思っていても、いざ書き始めると違う伝え方や、考えていたものと違う内容がどんどん出てきます。面接カードは繰り返し書くことでブラッシュアップされ、徐々に完成度を高めていくものなのです。

そのため書き始める前にコピーを取っておき、原本は最後まできれいに保管しておいてください。

3-4.添削してもらい修正を繰り返す

面接カード書き上げたら(原本にはまだ手をつけません)、添削をしてもらいましょう。

自分で書いているときは気付かなくても、理解しづらい表現や内容の矛盾など、面接官の視点から見て違和感を感じる部分が必ずあります。

予備校の講師など、専門的な知識を持った講師に添削してもらうことで、合格答案に近づけるためのアドバイスをもらうことができます。

なお、ASK公務員の「オンライン添削」では面接カードの添削および合格のためのポイントを詳しくお伝えしていますので、書いた答案を送付いただくことで添削可能です。詳しくはこちらのページをご覧ください。

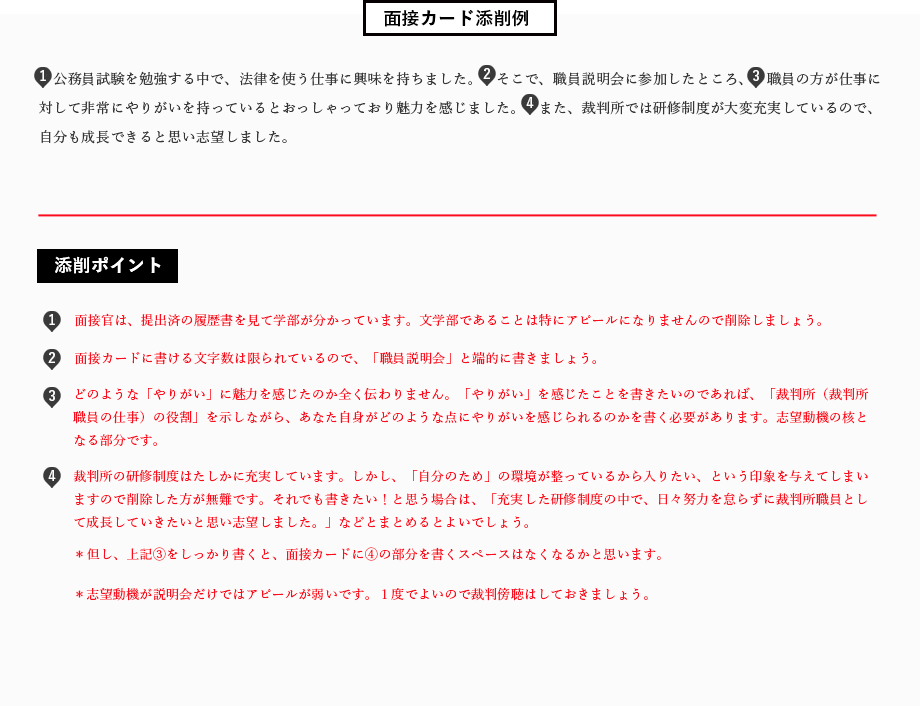

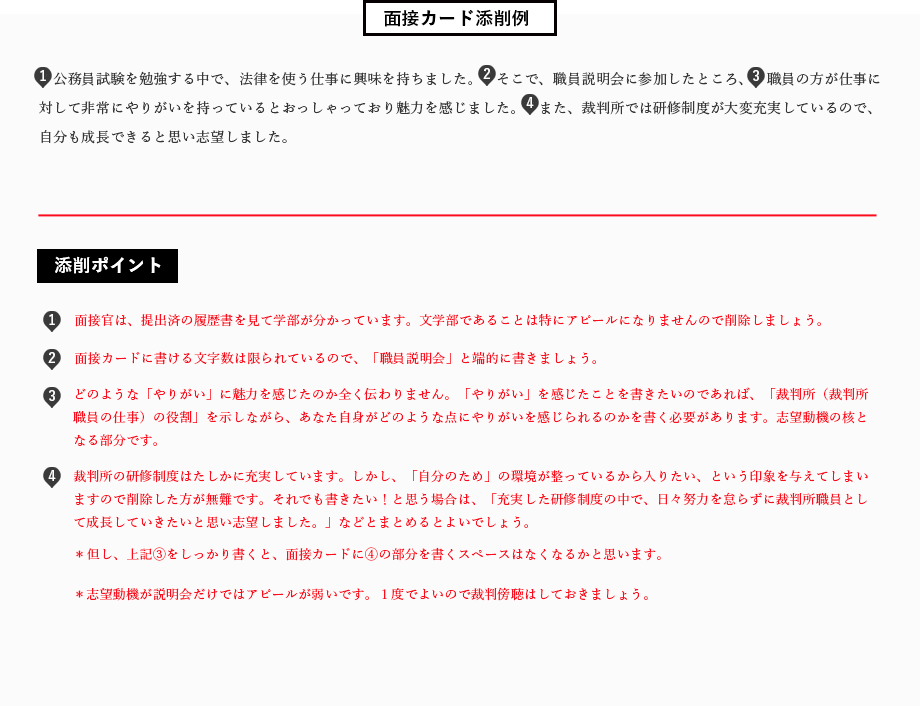

面接カードの添削例

面接カードの添削例

4.面接カードでよく聞かれる項目への答え方(例文つき)

ここでは面接カードで頻出の項目についてどう考えればいいのか、例文を交えながらお伝えします。試験によって多少聞き方は異なりますが、おおよそここで紹介している内容を聞いていると考えてもよいでしょう。

※例文については面接カードによって書き方が異なるのであくまで参考程度にとどめ、自分に合った内容をしっかりと考えるようにしましょう。

4-1.自己PR

面接カードの代表的な質問であり、「これまでの経験で得たこと」というような聞かれ方をしたりします。

公務員に必要な能力は、正確な事務処理、地道に続ける継続力、周りと協働できる協調性などです。それに加え、自治体では区民と接するコミュニケーション能力や事務を行う上での集中力など、仕事の特性に応じた能力も必要です。

そのため、採用案内を確認したり、仕事内容から自分なりに想像したりして、志望するところの求める人物像をきちんと理解した上で、それに合わせた自己PRを考えましょう。

自己PRから最終的に面接官が知りたいのは、「その能力を職務にどう活かせるか」ということです。なので、面接カードでは「〜ができる」というだけでなく、その能力を仕事にどう活かせるかまで書いておくべきです。

(NG例)

私は、物事を地道に積み重ね、1つのことを成し遂げる力があります。大学時代は、最低1週間に2冊の読書をすると決め、4年間で400冊もの本を読みました。また、私は経営学のゼミに所属しており、経営学関連の書籍もたくさん読んだことでたくさんの知識が身に付き、それを活かして学部内のコンクールでは「文献に基づく正確な根拠」を評価していただきました。この学部時代に得た知識を、仕事にも活かしたいです。

一見良さそうな気もしますが、アピールしたいことがはっきりしません。

この内容なら「継続力」など明確に打ち出すと良いです。また、確かに継続力も大事ですが、この内容だと読書ばかりで人と接していないような印象もあります。

そこで、チームで行ったことにもっと焦点を当て、公務員に不可欠な「協調性」もアピールするとより良いでしょう。

(OK例)

私の売りは、自分の力をチームのために最大限活かす「貢献性の高さ」です。

所属していた経営学部では、ゼミ対抗の研究発表コンクールがありました。本好きで知識量とインプットの速さに自信がある私は、論文の編集作業を他のメンバーに任せ、情報収集に徹しました。研究に必要な情報のみを正確に提供できるよう、メンバーから定期的に聞き取りを行い、的確で充実した情報提供を行いました。

こうして私が提供した情報はチームの研究に役立ち、コンクールでも「研究の根拠がきちんとした文献に基づいており、正確である」と評価していただきました。

私は仕事においても同じチームの人を尊重し、皆で協力して高い目標を達成していきます。

「貢献性の高さ」という明確なアピールポイントに変え、ゼミ内のメンバーとの協力部分に焦点を当てたことで「協調性」が表れる内容に変わりました。

▼参考記事

[blogcard url=”https://ask-koumuin.com/self-analysis/”]

4-2.志望動機について

志望動機はどこを受けるにしても、必ずと言って良いほど聞かれる項目なので、しっかりと準備をしておく必要があります。

面接は、採用者と受験生のマッチングの場です。そのため、「ここでなくてはダメなんです」という熱意を伝えることが最も重要です。

しかし、単に「志望理由は〇〇です」と言うだけでは、熱意が伝わりません。

仕事内容や社会的役割を理解し、自分がどう貢献ができるか、そしてどう課題を解決できるかまで提示して、ようやく熱意を示したといえるのです。

また、課題解決の提示をするときは、「課題に対して自分ができること」も示す必要があります。

そのため、志望動機は自分の能力をアピールする、自己PRにもつながってきます。

この点を意識して、志望動機と自己PRをうまく関連させると、面接カード全体の統一感が取れ、面接官の印象に残る良い面接カードになります。

(NG例)

私は生まれ育った〇〇市に勤め、より良い街づくりを実現して地元貢献したい考えました。〇〇市は、自然の豊かさと快適な住環境が共存したとても良い街で、幼い頃から家族とともに過ごし、今でも大好きな街です。私はこの〇〇市で街づくりの事業に携わり、住民の方がより一層快適に過ごせる住環境を実現したいです。

ありがちな地元貢献したいという志望動機やですが、単に生まれ育った街だからという理由では「ここでなければダメ」という熱意が伝わってきません。

「街づくり」というのも一種の定型文であり、全体を通して内容が抽象的なため、「仕事内容が理解できていない」と思われてしまいます。

(OK例)

母子家庭である我が家を支えてくれた〇〇市に感謝し、同じように〇〇市で子育てをする人の役に立ちたいと考えました。

〇〇市の魅力は福祉制度にあり、特に子育て支援制度の充実が魅力的です。幼い頃に私の家庭を支えてくれた〇〇課の職員の方は、母子家庭特有の課題にも真剣に向き合い、柔軟に様々な提案をしてくれました。

母子家庭や低所得者層の増加は、〇〇市でも課題です。私は母子家庭で育った自身の体験を活かして、子育て家庭に寄り添った柔軟できめ細やかな対応をすることで、子育てをする家庭の支えになりたいです。

実体験を踏まえつつ仕事内容にも言及し、〇〇市でなければならないという熱意が明確になりました。また、現状の課題と解決策も提示できています。

さらに「柔軟できめ細やかな対応」を自己PRに関連させることができれば、全体の統一感があって面接官の印象に残るより良い面接カードになるでしょう。

▼関連記事

[blogcard url=”https://ask-koumuin.com/sibouriyuu/”]

そもそも志望動機が思いつかない場合は?

受験するのに志望動機が思いつかないというのもおかしな話かもしれません。

しかし、公務員試験は日程さえ重複しなければいくらでも受けられるので、例えば滑り止めや練習としてとりあえず受ける場合などは、実際に志望動機がないというケースも起こり得ます。

もし志望動機がすぐに思いつかない人は、まず公務員の社会的役割や受験先の仕事の魅力をよく調べましょう。

ネット上でたくさん情報が手に入るので、志望する省庁・自治体の魅力や他との違いを良く調べ、どこか共感できるところがあれば、そこから志望動機を作っていくとよいでしょう。

4-3.学生時代の経験について

学生時代に成し遂げたことや力を入れたことなど、学生時代の経験を聞く項目です。いわゆる「ガクチカ」というやつですね。

ここで聞きたいのは、その経験で「あなた自身が何を考えどう行動したか」ということです。エピソード自体はアルバイトやサークル活動など、身近な経験で問題ありません。

また、面接官はエピソードを通して「何を得たか、どう仕事に活かすか」も見ています。だから、経験から得たことや学んだことをアピールするのが良いです。

(NG例)

私は大学時代、大学受験の家庭教師アルバイトをしていました。そこでは数学を教えており、ある生徒の数学の点数を格段に上げることができました。

その生徒は特に数学が苦手だったので、私は途中式を細かく見ていき、ミスをしているところを的確に把握して、重点的に教えました。このような効果の高い勉強で点数を伸ばすことができ、最終的には志望校に合格させることができました。

細かい問題の解き方ではなく、そこから得たことを一般化してアピールしたいです。また、この経験で得たことをどう仕事に活かすかも伝わりません。

(OK例)

私は学生時代、大学受験の家庭教師アルバイトをしていました。そこで数学を教えていた私は、ある生徒の点数を飛躍的に伸ばすことができ、志望校合格に導きました。

私はその生徒に合った勉強計画が大事だと考え、本人の話をよく聞き、苦手分野を把握して、勉強計画を作り込みました。そして、 ベテランの先生やスタッフの社員に分かりやすい教え方や勉強計画のアドバイスをもらったことで、順調に点数が上がっていき志望校の合格を果たしました。私はこの経験で、ニーズを的確に把握してサービスを提供する力を身に付けました。この経験を活かし、公務員としても市民のニーズに合ったサービスを提供していきたいです。

自分がした工夫がわかりやすくて個性があり、他の先生やスタッフに協力してもらうエピソードから協調性も窺えます。

さらに、この経験から得たことを一般化して、仕事に活かす話にもつなげられています。

「何も頑張ったことがない…」という人へ

中には「アルバイトもサークルもやってなくてアピールできることがない…」と困って相談される方もいます。

しかし、仮にアルバイトやサークル活動をしていない人でも、授業で単位をとるための勉強法や、家事の手伝いをしたときの工夫など、何かしら自分で考えて行動した経験があるはずです。

どんな些細なことでも構いません。少しでも力を入れて取り組んでことや自分なりの工夫さえ示せれば、そうした日常的なことでも構わないのです。

4-4.興味・関心分野について

「最近興味を持ったこと」というような抽象的な聞き方がされますが、基本的にはニュースや新聞に書かれるような「時事関連の事項」を書ければ良いでしょう。

なお、「関心がある」というだけでなく、具体的かつ自分なりの意見を述べることが重要です。

(NG例)

生活保護費の一部が減額されるというニュースに関心を持ちました。生活保護を受けている人は、ただでさえ少ない保護費で生活しているので、可愛そうだと思いました。生活保護は最後のセーフティーネットなので、簡単に削減するべきではないと思います。

行政関連の時事問題を取り上げ、一応自分なりの意見が述べられています。ただ、これだと一般的な感想にとどまっているので、生活保護について取り上げたのならもう少し深堀りしたいです。

(OK例)

生活保護費の一部が減額されるというニュースに関心を持ちました。このニュースを聞いて考えたのは、例え保護費が減額されるとしても、被保護者の方へ向けた就労支援の拡充や介護制度の充実など、他の面でフォローができるのではないかということです。

例えば介護制度は国の施策の他、各自治体で独自に行っているものもありますが、普及が不十分な制度もあります。

生活保護という話題から入って、具体的に介護という福祉分野の話へと深堀りでき、自分自身の意見も述べられています。

どのようなテーマでもいいというわけではない

興味・関心分野の注意点としては、政治や個人の思想についてのテーマや不正会計のようなネガティブなテーマは避けた方がよいでしょう。

面接官は受験生が普段から興味・関心があるテーマを知ることで「どのような人物か」を判断しています。

面接では今後数十年間ともに働く仲間を探す場です。なので、過激な思考を持っていたり、奇抜なことを言う人ではなく、「普通の人」がいいのです。

とはいえ、同じようなことを書いても差がつかないので、そこで具体性や自分の意見が重要になるのです。

4-5.長所・短所

長所・短所は、生まれ持った性格的な面もあるので、自己PR・志望動機ほどは合否に影響しません。この項目は、主にその人の人柄をみて、職場に馴染むことができるかの参考にする程度です。

ただし、公務員としての適正を欠くような短所は書かないほうが無難です。例えば、ギャンブルで借金してしまうとか、酒癖が悪いなどです。

また、長所を上手く自己PRにつなげたり、短所を克服するために頑張っていることを書きくことで、好印象を与えることも可能です。

(NG例)

長所は前向きな性格です。落ち込みそうなことがあっても良い面を捉え、いつも前向きに考えます。短所は、注意力が低くて大事なことを忘れてしまう点です。公務員試験の際も、一度受験票を家に忘れて、取りに戻ったことがありました。

長所が抽象的でイメージしにくいので、もう少し明確にしたいです。

また、短所が公務員としての適正を欠き、「仕事でも重要なことを忘れて大きなミスをするかもしれない」と思われてしまいます。この短所はきちんとフォローするか、表現をもう少し工夫したほうが良いでしょう。

(OK例)

長所は、前向きな性格です。例えば、家庭教師のアルバイトで、担当チェンジをされてショックを受けたことがありました。しかし、何がいけなかったのかをよく話し合って次に活かせたので、結果的には良い経験になったと前向きに捉えています。

短所は、1つのことに集中すると、稀に他が疎かになってしまうことです。この短所を克服するために、手帳にメモすることと、定期的な手帳のチェックを習慣にしました。そうすることで短所を克服でき、これまで以上に高い集中力を維持できるようになりました。

長所にエピソードが入ったことで、前向きな性格を上手くアピールできています。また、「忘れやすい」という短所は切り口を変え、「集中力の高さ」という良い表現に変わりました。

さらに、短所を克服するフォローもできているので、短所にきちんと向き合っている点が好印象です。

4-6.趣味・特技

この項目も評価に直接影響するものではありません。趣味や特技をみて、その人の性格や人柄をイメージしたり、単に面接の冒頭で緊張をほぐすために質問したりもします。

そのため、基本的には何を書いても問題ありません。ただし、「ギャンブルが趣味」というように、公務員としての適正を疑われるようなことは書かないようにしましょう。

ちなみに、最も無難なのは「趣味はスポーツ」と書くことです。なぜなら、スポーツをしている人はなんとなく爽やかで好印象ですし、趣味でストレス解消もできる優れた社会人というイメージがあるからです。

もちろん全くスポーツをしていないのに嘘を付く必要はなく、映画鑑賞や料理など、悪い印象を与えるものでなければ何でも大丈夫です。

(NG例)

趣味はゲームです。最近はオンラインゲームにとてもハマっており、つい時間を忘れるほど熱中してしまいます。

「ゲームが趣味の人は、性格が暗い」と思われる可能性があります(そうでなくでも、そう思ってしまう面接官も存在します)。

本来趣味に優劣はありませんが、そこは「面接のためのアピール」と割り切り、面接官に印象の良さそうなものを選びましょう。

(OK例)

趣味はバスケットボールです。学生時代もサークルで4年間バスケを続けており、他校のチームと何度も試合をしたので、スポーツを通して交流の幅を広げることができました

(OK例)

趣味は映画鑑賞です。最近では『○○』という映画を見て、私も映画の登場人物達のように、積極的に新しいことにチャレンジしたいと思いました。

スポーツは趣味の項目の典型例で、爽やかな印象と社交性をアピールすることができます。

映画鑑賞の方でも、そこから何を感じたのかなど述べられるとよいでしょう。

5.面接カードを書くときの注意点

面接カードを書くうえで、誤解をしたり悩んだりするポイントがいくつかあります。ここではその代表的なものを紹介します。

5-1.内容に奇抜さや斬新さは不要

ありきたりな内容では差が付かないからといって、例えば奇抜なことや斬新な施策の提案などを書こうとする人もいますが、そうすると悪い意味で目立ってしまいます。

公務員の仕事は、地道で丁寧さが強く求められるものです。

内容は斬新なものでなくて良いので、具体的なエピソードによって説得力や個性を出していけばよいです。

5-2.「です・ます調」で書く

文章は「で・ある調」ではなく「です・ます調」の方が謙虚な印象を与えるため無難です。

文体に決まりがあるわけではないので、「だ・である調」だと減点ということはないですが、公務員は、様々な住民に対して、ていねい・親切に対応していく仕事です。

したがって、面接カードでも「です・ます調」で書いて、ものごしの柔らかい感じ、ていねいな感じを出した方がよいでしょう。

*「だ・である調」で書いて合格している受験生は、非常に好感度の高い表情・話し方をする印象があります。

注意しなければならないのは、面接カードの中で、「だ・である調」と「です・ます調」を決して混ぜて書いてはいけないことです。うっかりでもいけません。

管理職公務員は、ひたすら部下の文書を推敲する立場にあります。内容はもちろん、形式面の誤りはすぐに気がつくものです。きちんと文章の形式をそろえましょう。

5-3.嘘を付かない

自己PRや学生時代に頑張ったことなどはよく聞かれる項目ですが、「特に自信を持ってアピールできることなんてない!」という人は毎年一定数います。

しかし、だからといってありもしないようなことを書いてはいけません。

面接官は大量の面接カードを読むため、嘘を書くと違和感を感じ、悪い印象を与える恐れがあります。

また、面接カードの内容は面接の基礎になるので、面接で突っ込まれたときに解答に矛盾が生じ、嘘がバレる可能性もあります。

公務員試験の面接では特段素晴らしい経験や経歴を求められることはありません。なので、基本的にはありのままの事実を書くようにしましょう。

もしどうしてもアピールするような内容がなければ(深く自己分析をすれば絶対に出てくるのですが)、講師と相談してみることをおすすめします。

5-4.内容だけでなく「形式面」も意識する

書かれている内容と同じくらい、「形式面」も大事です。

例えば、

- 文字の濃さや大きさが適切か

- 誤字・脱字がないか

- 段落が揃っているか

- 主語と述語が対応しているか

といった細かい部分にも意識をする必要があります。

「大事なのは見た目よりも中身だ」と考え、形式面を軽く見る人がいます。

しかし、面接カードは「書面の面接」と言われるくらい重要であり、形式を整えることは面接官に対する敬意でもあるのです。

受験生の立場としては、このような誠意を持って、きちんと形式も整えなければなりません。

6.面接カード作成についてよくある質問

面接カードを書いていると、いくつかの疑問点が浮かんできます。ここでは、よくある受験生の質質問について解答していきます。

6-1.「趣味がゲーム・ギャンブル」はアリ?

「趣味にゲームやギャンブル等を書いてはいけない」という決まりはありませんが、残念ながら面接官の中には、「ゲーム・ギャンブル=だらしない」というイメージを抱く人もいます。

偏見に聞こえるかもしれませんが、「少なくともそのように考える人もいる」ということは、否定できません。

ただ、ゲームやギャンブルで大会に出ていた、プロとして活躍していた、というのであれば話は別です。どんどんアピールしていきましょう。

そうでないのであれば、趣味も自己PRの一環と捉え、読書やスポーツなどアピールしやすい趣味があれば、そちらを記載したほうが無難と言えるでしょう。

6-2.記入ミスしたら二重線で訂正して良い?

二重線の訂正はしても良いのですが、あまりに訂正箇所が多いと、読みにくさという点でマイナスの評価につながります。

そうならないために、コピーを取った上で何度も練習し、清書では絶対間違えない、という意識で臨みましょう。

ちなみに、修正テープを使った訂正は厳禁です。これは、誰が修正したのか判別できないからで、形式不備と判断される恐れもあります。

6-3.併願先は答えるべき?

受験生が併願していることは、面接官も重々承知しています。だから、併願先は正直に書きましょう。

もちろん、「第一志望ではない」とまで言う必要はありません。面接の際には「併願はしていますが、こちらが第一志望です」と、はっきり言えば良いです。

あとは、面接の内容で志望動機の強さが明確になるので、あまり気にする必要はないでしょう。

6-4.志望動機が「地元貢献」はNG?

特に地方公務員試験の面接対策では、「地元貢献のようなありきたりすぎる志望動機では、熱意が伝わらない」とも言われます。

しかし、必ずしもそうとは言えません。

確かに地元貢献だけでは弱いですが、過去のエピソードや貢献したい内容を具体的に書ければ、十分に熱意を伝えることができます。

つまり、「安易に定番の志望動機を貼り付けるのは良くない」ということで、自分なりに考え、個性を出すことができれば、志望動機が地元貢献でも問題ないのです。

7.まとめ

公務員試験は筆記試験が大変なので、つい面接対策を軽視してしまいがちです。

しかし、面接で落ちてしまうとそれまでの努力が無駄になってしまうので、ここで手を抜くわけにはいきません。

面接カードで聞かれている内容を本質的に理解して、きちんと対策できている人は少数なので、少しの努力で大きく差が付きます。

面接カードは書面上の面接と言われるくらい重要です。

面接カードを「単なる書類」と決して思わず、完璧なものを目指すようにしてください。

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ