市役所試験も他の公務員や民間企業の就職試験と同じく、面接で聞かれる3大必須項目があります。それが以下の3つです。

(1)志望動機(志望理由)

(2)自己PR

(3)学生時代に一番力を入れてきたこと

(民間企業経験者は民間企業での経験)

この3つの中でも、特に志望動機に頭を抱える受験生が多いようです。

そこで、公務員の中でも特に、市役所の志望動機(志望理由)の作り方をどこよりも詳しく解説します。

1.市役所は特に面接が重要

まず、志望動機のつくり方の説明の前に、市役所がどれくらい面接を重視しているかを確認してみます。

重要度を知ることで、「志望動機を適当につくっても受かるでしょ!」という甘い認識を変えてほしいからです。

市は、(政令)指定都市・中核市・施行時特例市・その他の市という分類がされますが、規模が小さくなるほど市役所の採用者数は少なくなるうえ、面接が重視される傾向があります(もちろん例外も多くありますが)。

東京都三鷹市(H29実施結果)

一般事務: 1次受験者 1252 → 1次合格者385 → 最終試験合格者25

三鷹市は1次試験である程度しぼるものの、その後、集団面接、集団討論、個別面接、理事者面接と数回の面接を経てやっと最終合格となります。

しかも、1252人の受験者に対してたったの25人。いかに面接が重要かが分かります。

三鷹市が一見特別のようにも思えますが、一般の市役所は国家公務員や東京都の特別区などと異なり受験者数は少ないものの、合格者数も若干名〜数十名と、非常に少なくなります。

受験者自体が少ないということは、面接官は一人一人をじっくり品定めする余裕もあるということです。

また、多くの市役所では、複数回の面接を実施します。市長が自ら面接することもあれば、民間企業の人事担当者に依頼して面接官になってもらうこともあります。

それだけ、優秀な人材を採用して、その市のために尽力してもらいたいと思っているあらわれでしょう。

このように、一般に言われているように市役所の面接はとても重要なものです。自己PRだけではなく、志望動機も力を入れて準備しておく必要があります。

2.志望動機(志望理由)で求めているもの

面接官が志望動機で求めているものは「熱意」です。

精神論のような話ですが、本当に「熱意」を求めています。

実際に市役所で採用面接官をしていた方からも「熱意」と伺いました。

市役所の仕事は、多種多様です。希望の部署に配属されるとは限りません。

市役所の仕事は、地味です。淡々と、ミスなく、日々の業務をこなしていく必要があります。

市役所の仕事は、住民相手です。高圧的な住民、うそをつく住民、話を聞いてくれない住民、困った住民が窓口に訪れ、また、電話にクレームをいれてきます。

このような市役所で、定年までしっかりと働いてくれるのか。志望動機(志望理由)を聞くことで確かめていると思って下さい。

民間企業では転職が当たり前の時代になりましたが、公務員では定年まで勤めを果たすことが前提です。

なぜなら、採用にも採用後の人材育成にも莫大なコストがかかっており、そのコストは全て税金から出ているからです。優秀でもすぐにやめてしまう人材は採用者としては非常に困るのです。

そしてもう一つ。熱意のある人は、実際に採用された後も、主体的・積極的に行動できる人です。

受験にあたって様々なことを足をつかって調べ、頭を考え、そのうえで志望することを伝えられる受験生は、やはり採用後も同じ様に行動することができます。そういう人材がほしいのです。

ただ、「熱意がからまわり」している人も困ります。

「市役所に入ったら、〇〇や〇〇や〇〇をして、素晴らしい魅力ある市にしたい!」と熱意あふれる受験生がたまにいますが、その市の現状を全く把握できていないことがあります。

地に足をつけて、でも、その市を全力で良い市にしていきたいということを、志望動機(志望理由)にしてほしいです。

3.志望動機(志望理由)のつくりかた手順〜総論〜

いよいよ、どのように志望動機(志望理由)を作っていくのかをみていきます。

これからお伝えすることは、市販の面接対策本にのっているものと同じ部分もあるかと思います。

しかし、これが「王道」であり、面接をパスするための一番の近道になります。

「こんなこと知っているよー」と思うのではなく、志望動機(志望理由)をつくるにあたって抜けなく、しっかり自分で掘り下げらているのかを確認してください。

まず、志望動機の作り方はの以下の手順となります。

(1)本音 (2)具体的なきっかけ(説明会・OBOG訪問など)

②なぜ、その市なのかを考える

③市役所でやってみたい仕事(調べ方/まちあるき)を知る

④なぜ民間ではなく公務員なのか(都道府県、国家公務員ではないのか)を考える

⑤自分には市役所職員としての適性があるかを考える

市販の面接対策本のほとんどが、最初に、上記④なぜ民間ではなく公務員なのか、を考えさせ、

次に、なぜ国家公務員/都道府県ではないのか、を考えさせたあとで、上記①②③⑤と考えさせています。

ただ、最初に「なぜ公務員なのか?」という質問は、簡単なようで難しい質問ではないかと思います。なぜ公務員か・・・安定している、ノルマがなさそう、有給がとれる、という発想になってしまいがちです。

それよりもまず

- なぜ市役所を受けるのか

- その市で何ができるのか

- 何をしたいのか

を考えていくうちに自ずと、「自分のやりたいことは民間でも国家公務員でもできない仕事だ」という答えが出るのではないかと考え、上記のような手順になっています。

4.志望動機(志望理由)のつくりかた手順〜各論〜

ここからは志望動機の具体的な作り方について解説していきます。

4-1.①志望するようになったきっかけを考える

(1)本音をうまく言い換えるようにする

みなさんが、その市を受験するきっかけはなんでしょうか?まずは本音を書き出してみましょう。

本音はもちろん本番の面接では使えません。ただ、本音が、面接に使えるきっかけとなることもあります。

たとえば、C日程の市役所を受験する人には、

「国家公務員の試験やA日程の地上の試験に全滅した」

という人も多いでしょう。

就職しなければならないから、仕方なくC日程の市役所、というのが本音。さすがに、面接では言ってはいけない志望のきっかけです。

ただ、

このように言い方を変えれば、十分に面接で使えるフレーズになります。

特に、7月以降に採用試験を行う市役所の面接官は、「A日程で合格できなかったんだな」というのは承知です。そのうえで志望理由などを聞くわけですから、見え透いたうそをつくのではなく、「本音」を面接で使えるフレーズに変える作業をしておきましょう。

本音の中には、

「婚約者が〇〇市で働くことを希望している」

など家族に関することもあると思います。

こちらも物は言い様です。

などと言い換えることもできるでしょう。

市役所では面接を複数回実施するところも多いです。

しかも、最終面接の面接官は、50〜60代の仕事もバリバリ、人生も充実して送って来た方々です。

本音をかくして下手なウソをつけば見破られますので、その本音をうまく言い換えられるようにしておくことが得策です。

(2)具体的なきっかけから考える

いろいろな本音があるとは思いますが、実際に受験するにあたっては、「説明会」に出席したり「OBOG訪問」で直接、市役所職員から「生の声」を聞くことがとても重要です。

「A日程の試験が全部落ちたからとりあえず〇〇市を受験した」としても、その市役所職員の生の声を聞かなければ、職場の雰囲気も分からないですし、自分が働いたときのイメージももてません。

その結果どうなるか。

「こんな仕事やってられない…」と思うようになり、毎日渋々勤務し続けるか、退職の道を選ぶハメになってしまいます。それでは、採用者側にもみなさん自身にもよいことはありません。

また、職員の生の声を聞いて、自分が感じ、考えた事が、そのまま独自の(オリジナルの)志望理由になっていきます。これが面接では最も大事なことです。

たとえば、

このように答えれば、受験にあたってわざわざOB(OG)に連絡をとって話を聞いているんだな、仕事のイメージができていてそれをやってみたいんだな、などと受験生の熱意を感じてくれるでしょう。

また、このことをきっかけに、「どんな話をしたのか」とか「どんなことを思ったか、具体的に」などと話が広がっていきます。

4-2.「②なぜ、その市なのか」「③市役所でやってみたい仕事」を考える

市役所を受験するきっかけが整理できたら、次に

- なぜ、その市なのか

- なぜ、その市でなければダメなのか

を考えていきます。

その際、「③その市役所でやってみたい仕事」と関連させながら考えるのがよいでしょう。

さて、市役所というと住民課の窓口くらいしか想像できないかもしれません。

学生なら、引越や年金の手続。結婚していれば入籍届け、社会人なら税金関係。

このくらいでしか市役所を使わないかもしれませんが、人生を歩むに連れて、さまざまな部署にお世話になる機会が訪れたりします(妊娠・出産・子の就学・介護・死亡など)。

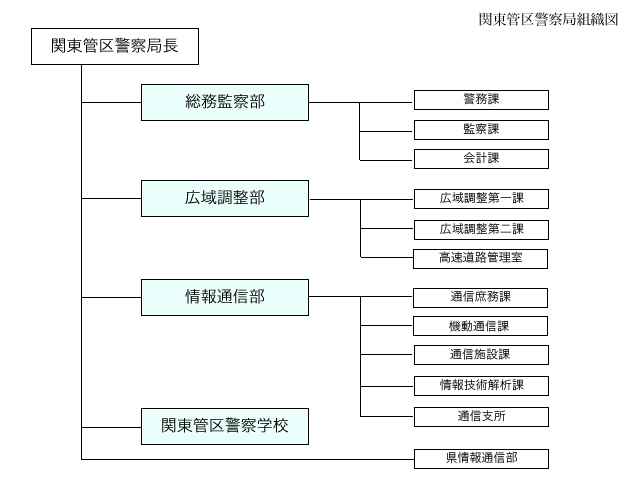

住民の生活を支えるのが市の仕事になりますが、みなさんが受験する市にはどのような部署があるのか、組織図を必ず確認しておきましょう。

今ではほとんどの自治体で、市の公式HPがあります。

たとえば東京都多摩市を受験したいなら、多摩市のサイトを開いて、サイト内にある検索バーに「組織図」と入力し検索ボタンをクリックすれば、多摩市の組織に関する情報が出てきます。

それ以外にも、HPからダウンロードできる「多摩市職員募集要項」をみると、受験生に親切に【組織機構図】という形で紹介してくれています。

多摩市に限らず、サイト内で組織図を検索していただければ見つけるでしょう。

まずはこの組織図をしっかりと見てください。こんなことも市役所で取り扱っているんだ、と思うこともあるでしょう。

少し珍しいところでは(珍しいのでよく話題にとりあげられ知っている受験生も多いかもしれませんが・・・)、千葉県松戸市の「総合政策部」の中には「東京オリンピック・パラリンピック推進課」などと並んで、「すぐやる課」という課が存在します。通称ではなく正式な課の名前です。

「市政についての要望等の緊急処理及び連絡に関すること」を業務とし、近年多いのはたとえばスズメバチの駆除などのようです。

発足は1969年、いまと違って、「ザ・公務員=お役所仕事」の全盛期であろう頃に、このような課をつくったことがまずすごいと思いますし、このような新しい考えを取り入れられる職場の風土があるのだと思います。

スズメバチの駆除などは、他の市役所でも普通に行っていることかとは思いますが、「すぐやる課」というネーミングやインパクトがあるから、住民の認識度も高く気軽に相談することができるのではないかと思います。

このように、組織図からいろいろなことを考えることができます。この「考える」という作業が重要なところです。

面接では様々な角度から質問を受けるので、日頃から考えるくせをつけておく必要があります。

そして、組織図で気になる部署があったら、どんなことをやっているのかいろいろな手段を使って調べてみましょう。

①インターネットから取得できる資料(特に、市の総合計画/基本計画)

②市役所や説明会でもらった資料

③説明会で聞いた話/質問したこと

④職員から直接聞いた話

この中でも特に重要なのは、③説明会で聞いた話/質問したこと、④職員から直接聞いた話です。

①や②は知ってて当然、他の受験生と差はつきません。③④をすることで、オリジナリティが出て、面接では評価されていきます。

説明会に出られなかった・・・、知り合いの職員がいない・・・、という場合は、直接、市役所に電話をしてみましょう。こういう受験生も多いので、職員側は意外と親切に対応してくれます。いろいろな手段を使って調べ、考えたことから、やりたいことが少しずつみえてきます。

そして、

と言った「やりたいこと」をつくりあげることができるのです。

そしてもう一つ、とても重要なことがあります。

それは市役所を志望する以上は、必ず、「まちあるき」をしてください。1回だけではなく、時間が許す限り何回も。

その際、漫然と歩くのではなく、いろいろなところを見て感じて、メモをしてきてください。そして、課題を発見し、どうしたらよいのか考えてみて下さい(もちろん答えはすぐに出ないので、自由に柔軟に)。

ここから、やりたい仕事につながる発見がみつかるはずです。

たとえば、

- バリアフリーが進んでいないところが結構多いな。どうしてだろう。

- 子育て支援に力を入れているらしいけど、ベビーカーを使う人には随分不便な町だな。

- A町の商店街はとても活気があるけど、B町は寂しいな。どうにかならないかな。

などなど。

そして、まちあるきをする途中で、まちの人に質問したり会話をしてみることも大事です。こういうことが苦手な人には少しハードルが高いかもしれませんが、まちあるきの経験が良い志望動機(志望理由)につながっていきます。

「え?ここまでしなくちゃいけないの?」と思った人もけっこういるかと思います。

実際には、ここまでしなくても合格する人は合格しています。ただそれは、運がよかったとか、他の自己PRがよかったとか、かなり好感度がよかったから。

まちあるきなどを通じた市の研究を、ノート1冊分びっしりうめて、それで上位で合格している受験生もけっこういます。

やることをやれば、その分、自信をもって面接に挑めます。

4-3.「④なぜ民間ではなく公務員なのか(都道府県/国家公務員ではないのか)」を考える

②③の作業で、その市でやってみたい仕事が見つかれば、④の問いの答えは考えやすいかと思います。

たとえばこんな答えもあるでしょう。

民間ではなく公務員の理由、も同様に考えられると思います。

市販の面接対策本では、「民間は利益追求だから公務員を志望する」という答えはダメ、という記載があります。

でもやっぱり民間は利益追求です。お金にならないことはしません(大企業が慈善事業でするのは除く)。

一方、公務員はお金にならなくても、生活に困った人には生活保護を支給しますし、お金にならなくてもスズメバチを除去します。住民が安全、安心に生活できるように、あらゆる面からサポートしていきます。

面接対策本などにはとらわれずに、自分の言葉で、なぜ公務員なのか(というより、なぜその市で働きたいのか、何をしたいからその市なのか)を説明していけば、面接官も納得してくれるはずです。

4-4.「⑤自分には市役所職員としての適性があるか」を知る

市役所で働く熱意・意欲を伝えることができても、市役所職員としての適性がなければ採用にはなかなか結びつきません。

では市役所職員としての適性とは何でしょうか?

最近は多くの市役所で、採用案内のパンプレット(HPの採用案内のページを含む)に、「〇〇な人材を求む!」など求める能力や適性をアピールしています。

たとえば千葉県船橋市のHPでは「船橋市が求める人材像」というページがあり、

そこには、

- 強い使命感と高い倫理観を持つ職員

- 良好なコミュニケーションがとれる職員

- 自主的に考え行動できる職員

- 持てる力を遺憾なく発揮できる職員

という項目とともに、詳しい説明が書いてあります。

まず、自分が受験する自治体ではどんな人材を求めているのか確認しておきましょう。

そして、自分はその人材にマッチしていると思うか、裏付けるエピソードとともに考えておきましょう(但し、市が求める人材の全ての項目にあてはまる必要はありません。)。この点で、志望動機(志望理由)と自己PRはつながっているわけです。

もっとも、市役所職員として一番重要な適性能力は、「コミュニケーション力」だと思います(他の職種でもいえることですが・・・)。

特に誰とのコミュニケーションか?それは住民です。

職員間で良好なコミュニケーションをとれることはもちろん、様々な住民(常識的な住民だけではありません)と良好なコミュニケーションをとることが求められます。これができるかどうか、いままでのアルバイトや部活、企業などの経験を掘り起こして裏付けしてください。

よく、「塾講師のアルバイトを通じて、コミュニケーション力を培ってきた」という受験生がいますが、塾講師の相手は子どもです。

子どもと上手にコミュニケーションがとれたとしても、面接ではアピール不足です(別の点でアピールすることはできます)。塾講師のネタでコミュニケーションをアピールしたいのであれば、社員や保護者との関係で説明する必要があります。

このように裏付けエピソードは正確に選択しましょう。

(余談)

公務員受験生の中には、非常にコミュニケーションをとることを苦手とする受験生がいます。大学時代、単位はとったもののそれ以外はただ家にいただけ、という受験生もいました。

このような人が市役所職員となり、日々住民とかかわっていくのは精神的にきついものがあるでしょう。

結局、その受験生は第1志望の市役所には合格できませんでしたが(面接で不合格)、筆記試験はよくできる子だったので、国民と直接接することの少ない国家公務員のある官庁に採用されました。

自分の実力やコミュニケーション力など、自分でウソをつかずに認めることが、受験時だけでなく採用後の人生に大きく関わってきます。

5 志望動機を聞かれなかったら不合格の噂

面接の後、「志望動機を全く聞かれなかったんですけど、不合格でしょうか?」という相談を受けることがあります。

ネットで、「面接では絶対志望動機が聞かれる」、とか、「面接では志望動機がとても重要」といった情報がたくさん出てくるからでしょう。

たしかに志望動機は重要です。

でも、志望動機が聞かれても聞かれなくても、受かる人は受かるし、落ちる人は落ちます。

たとえば、同じ時間帯に複数の部屋で面接が行われていることがあります。

このときに、A室では全員志望動機が聞かれたが、B室では聞かれなかった、ということもあります。おそらく面接官同士で取り決めているのでしょう。

また、面接カードの志望動機がありきたりであればそのままスルーすることもあるでしょうし、逆に十分に伝わった場合もスルーしたりするでしょう。

短い面接時間の中で一人一人の適性を正確に判断するために、面接官が聞きたいことを聞いてきます。似通った内容になりがちの志望動機は、聞かれる事もあるし聞かれないこともある、という認識でいてください。

ただし、これまでの手順でみてきたように、志望動機は自己PRともつながるところです。どんな角度から聞かれてもうろたえなくてすむように、万全な対策をとってください。

まとめ

市役所を受験する方向けに志望動機の考え方を詳しく解説しました。

市役所の試験は面接試験が非常に重要視されるので、しっかりと対策をするようにしましょう。

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ

個別面接は受験生1人に対して面接官3〜5人程度で行われる最もオーソドックスな形式です。

個別面接は受験生1人に対して面接官3〜5人程度で行われる最もオーソドックスな形式です。 集団面接は、受験者5〜8人程度に対して面接官が3〜5人程度(3人の場合が多い)で実施されます。

集団面接は、受験者5〜8人程度に対して面接官が3〜5人程度(3人の場合が多い)で実施されます。