公務員試験の勉強に取り組まれている皆さんも、公務員情報を知りたいと思っていらっしゃる皆さんも、公務員の昇任のしくみは、どのようになっているか気になりませんか?

公務員になるための試験対策や試験情報は多くありますが、公務員になってからのキャリア形成や昇任制度の状況については、あまり情報を得られる機会がないという方が多いのではないでしょうか。

ここでは、公務員として長年勤務し昇任を経験してきた筆者が、皆さんに役立つ情報をお届けします。

1.公務員の昇任のさまざまなしくみ

公務員の昇任と一口で言っても、そのしくみは、まず国家公務員と地方公務員で異なっています。

また地方公務員の場合は、都道府県庁、市役所など各自治体によって、様々なしくみがあります。

さらに職種によっても、昇任試験などの状況に違いがあります。

今回は、この(1)国家公務員編と(2)地方公務員編の二つに分けて、公務員のキャリアや昇任についての情報をお届けしたいと思います。

この記事では、(1)国家公務員編として、国家公務員の昇任のしくみについて、お知らせします。

主に一般行政職を想定し、記載しています。

2.国家公務員の職位は、どのようなものがあるのでしょうか?

国家公務員の職位としては、各省庁や機関ごとにさまざまな役職が置かれていますが、

次の表〔標準的な官職と職名〕の左列に掲げたように、標準的な官職があります。

これは、職制上の段階と職務の種類に応じて、定められています。

〔標準的な官職と職名〕

一般行政の職務の種類、本省内部部局等の例

| 標準的な官職 | 本省内部部局などでの職名 |

| 事務次官 | 事務次官、○(省名)審議官 |

| 局長 | 局長、政策統括官、官房長 |

| 部長 | 部長、審議官、次長 |

| 課長 | 課長、参事官、管理官 |

| 室長 | 室長、企画官、調査官 |

| 課長補佐 | 課長補佐、専門官、上席○○官、室長補佐 |

| 係長 | 係長、専門職、○○官、主査 |

| 係員 | 係員 |

※標準的な官職を定める政令(概要)より抜粋

上記は主な官職名であり、部署の職務内容に応じて、担当する業務などを表す職名が付けられています。

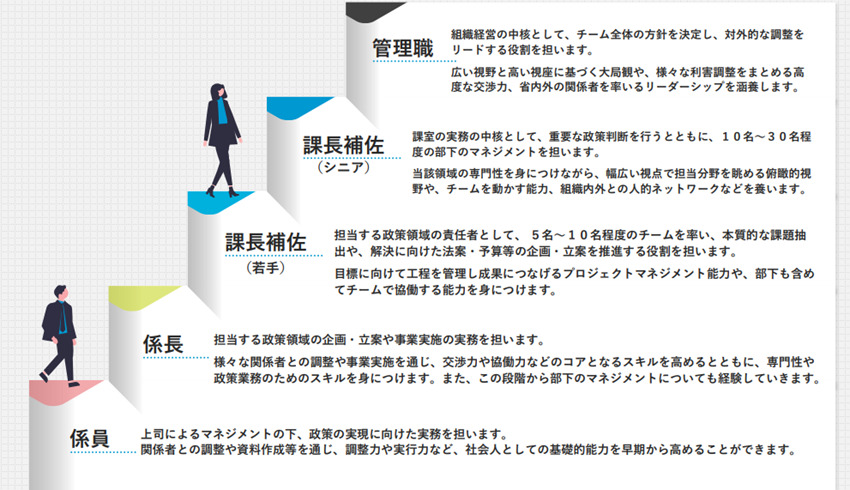

3.各階層の役割と得られる能力・経験

国家公務員は、上記2に挙げた官職などの階層に応じて、それぞれの仕事に適した資質や能力が求められるものですが、一方で、職員は実務の経験を積みながら、能力に磨きをかけ成長していくものでもあります。

ここでは、経済産業省を例に、各階層の役割と得られる能力・経験を挙げていきます。

各階層の役割と得られる能力・経験

引用)経済産業省ホームページより

資料 「ともに成長するために」2024年6月

ここでの「管理職」は、職制上の段階が「室長級」又は「課長級」の官職を指しています。

国家公務員として採用されると、通常はまず係員として、どこかの職場に配置されることとなります。

そして、OJT※1 やOff-JT※2 といった研修・訓練も活用しながら、仕事に必要な知識を学び、実務の経験を経て成長し、キャリアアップしていくものです。

※1 OJTとは …On the Job Trainingの略。職場内研修。

職場での業務を通じて知識や能力を身につける育成方法。

※2 Off-JTとは…Off the Job Trainingの略。職場外研修。

職場を離れて行う集合研修などの教育方法。

4.国家公務員の昇任と人事評価

国家公務員制度の中で、重要なものとして「人事評価」というしくみがあります。

「人事評価」は、職員の能力や実績などを的確に把握するものであり、この結果は、適材適所となるような人事配置をめざし、人事異動などに活用されます。

人事評価は、昇任、昇格の判断材料となり、給料やボーナス(期末手当+勤勉手当 のうち、勤勉手当)の額にも、影響してくるものです。

また、実績などに応じて給与にメリハリをつけ、職員の意欲増進にもつなげていくこととされています。

さらに、職員の能力開発など人材育成を進め、パフォーマンスの向上をめざしていくものでもあります。

| 人事評価の目的 〇能力・実績を正確に把握し、人事管理の基礎とする 〇人材育成・パフォーマンスの向上につなげる ※人事院ホームページより

|

職位に応じた職務を、

✅高い水準で遂行できるレベルの行動を取っていたか(能力評価)

✅求められた役割を果たし

(重要または困難な)課題に成果が見られたか、

周囲への支援や創意工夫、効率化に取り組んだか(業績評価)

などの点から、人事評価が行われます。

こうした評価を行う際には、「標準職務遂行能力」に照らして、主に能力評価されることとなっています。

この「標準職務遂行能力」とは、国家公務員がそれぞれの階層に応じて、発揮することが求められる能力のことで、内閣総理大臣が定めることとされています。

| 標準職務遂行能力 ⇒標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力 |

5.国家公務員の採用区分によって、昇任の仕方は変わるのでしょうか?

国家公務員は、採用区分によって昇任スピードが変わってくる、というのは良く言われていることです。

実際には、どうなのでしょうか?

管理職に登用された職員の採用区分について、見ていきましょう。

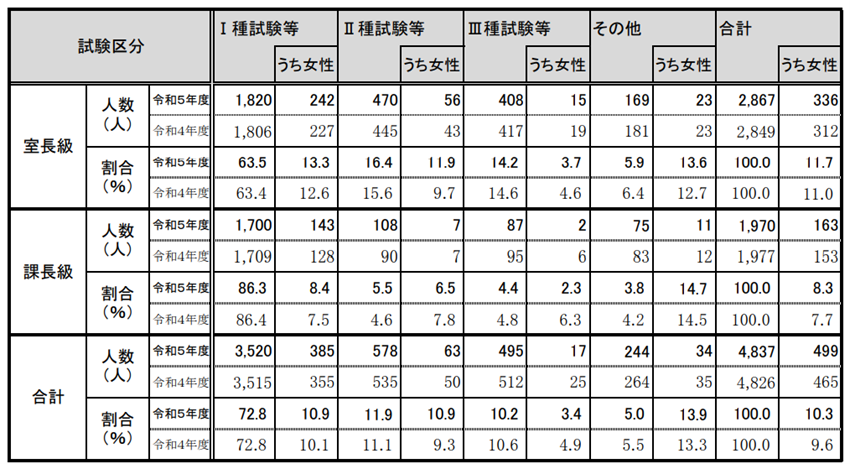

管理職への任用に関する状況(令和5年10月1日時点)

管理職員数及び割合

資料)内閣官房 内閣人事局ホームページ

管理職への任用状況等について

上の表では、室長級と課長級を合わせて4,837名のうち、Ⅰ種試験等で採用された職員が3,520名と7割以上を占め、Ⅱ種試験等で採用された職員は578名、Ⅲ種試験で採用された職員は495名と、それぞれ1割を上回る11.9%、10.2%だったことが分かります。

なお、Ⅰ種試験は、現在の国家公務員採用総合職試験、Ⅱ種試験は現在の国家公務員採用一般職試験に相当するものとして、現在は名称などが変わっています。

6.国家公務員の昇任と昇格って、どう違うのですか?

「昇任」と「昇格」。一見、似た言葉に見えますが、意味は異なっており、

さらに「昇給」もありますが、それぞれの意味は下記のようになっています。

■昇任 … 現在の官職より上位の官職への任用

■昇格 … 俸給表のより上位の職務の級への変更

■昇給 … 俸給表の同じ級の中での上位の号俸への変更

国家公務員の給料月額は、俸給表に級と号俸によって金額が定められています。

「昇任」は、「係員」から「係長」へ、「係長」から「課長補佐」へと、階層が上がることを言いますが、

「昇格」は、給料が定められている俸給表の「1級」から「2級」へ、「2級」から「3級」へと上がることを言います。

それぞれの級の中で、「2号俸」から「3号俸」へ、などと号俸が上がることを「昇給」と言います。

●昇任・昇格・昇給とは

資料)人事院ホームページより

7.まとめ

この記事では、国家公務員の昇任のしくみや昇格、昇給について、取り上げました。

数ある官職の階層や求められる役割と能力など、何となくイメージがわいてきたでしょうか。

ただし、昇任をあまり意識することで、本当に必要な仕事に身が入らなくなっては本末転倒となってしまいます。

国を動かす制度や政策に携わることのできる国家公務員として、どのようなしくみが国民のために良いのか、といったしくみづくりや、暮らしやすい制度につながる、やりがいのある国家公務員の仕事にチャレンジしてはいかがでしょうか?

【事務局より】

ASK公務員/究進塾では、面接や論文対策において昇任・昇格試験の対策を実施しています。是非講座のご受講もご検討ください。

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ