公務員って楽で高給取りなイメージがありますか?民間は業績によってボーナスカットは当たり前なのに公務員は年々給料は上がっていき、ボーナスも必ずもらえる、というのが世間のイメージではないかと思います。

とにかく無難にこなしていれば給料やボーナスはもらえる、まさに「安定」ですね。こうしたことから最近は民間企業よりも公務員が人気で、将来なりたい職業や結婚したい相手にも公務員が選ばれるという時代になっています。

ここではそのような公務員の給料について気になっている人に向けて、公務員の給料がどう決まるのか、本当に高給なのかなど気になるポイントを説明していきますので参考にしてください。

1.公務員の給与の決まり方

そもそも公務員の給与はどのように決定されているかご存知でしょうか?

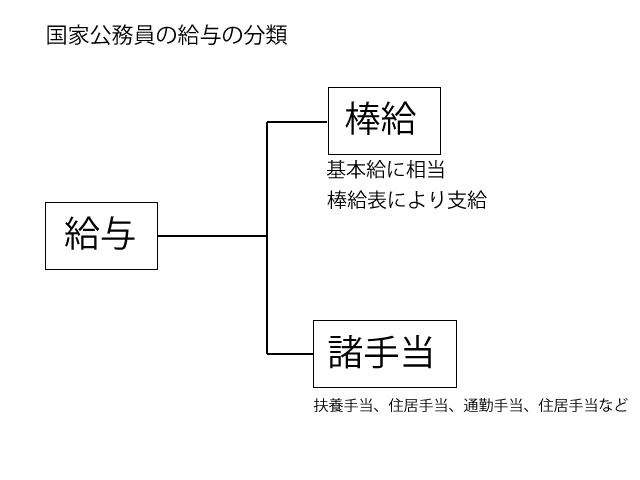

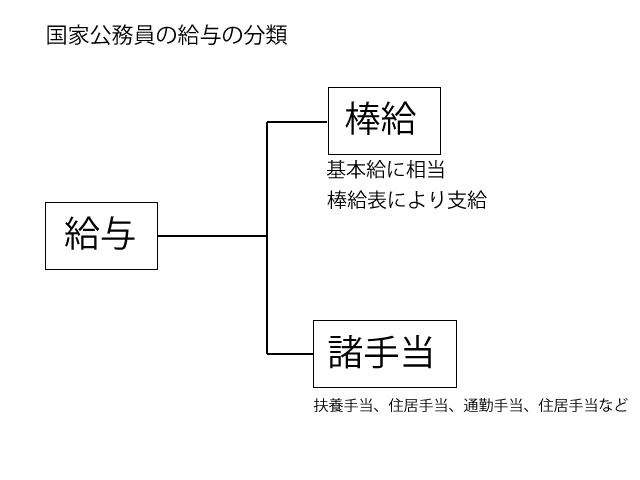

まず、公務員は「給料」ではなく「給与」といいます。「給与」とは「給料(基本給)」と「諸手当(住宅手当や扶養手当など)」を合わせたものであり、毎月支給されるものは給料と諸手当を含めた「給与」となる、ということを前提知識として知っておきましょう。

さて、公務員と一括りに言っても大きく分けて「国家公務員」と「地方公務員」があります。

国の機関に勤務するのが国家公務員で、都道府県や市町村などの地方自治体に勤務するのが地方公務員ですが、それぞれどのように給料が決まり、いくらぐらいもらえるのか参考にしてみてください。

1−1.給与とは棒給と諸手当の合計額

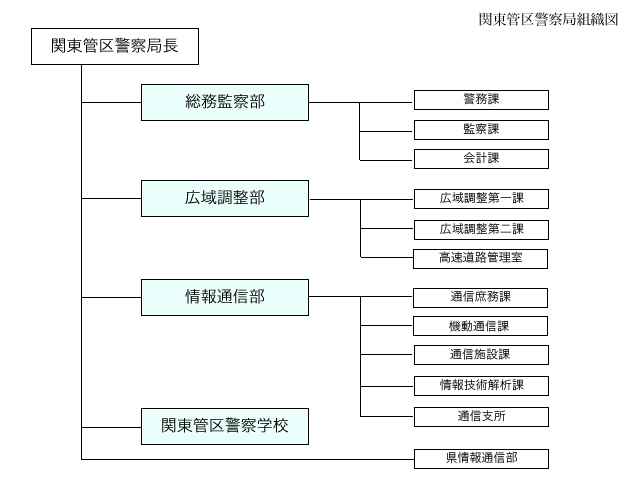

国の機関に勤務するのが国家公務員ということが上述しましたが、一般職の国家公務員には、一般的な行政事務に従事する公務員のほかに、皇宮護衛官(警察官)、刑務官、入国警備官、外交官、税務職員、労働基準監督官、航空管制官、海上保安官などがおり、他にも特定独立行政法人の職員(国立公文書館や国立印刷局の職員など)も一般職の国家公務員とされています。

また、一般職以外に特別職の国家公務員もおり、内閣総理大臣や、国務大臣、裁判官、裁判所職員、国会職員といった人たちも国家公務員に含まれますが、ここではほとんどの人が目指すであろう一般職についてのみ触れていきます。

ちなみに、地方公務員の給与の決まり方も国家公務員に準拠したかたちになるので、以下の内容は同じように考えていただければ問題ないかと思います。

国家公務員は約64万人いますが約34万人が一般職であり、そのうちの約27万5千人が給与法が適用される職員です。

公務員の活動は法によって決められていますが、給与についても一般職の職員の給与に関する法律(給与法)という法律によって定められています。

そして給与法の中で「棒給」と「諸手当」が定められており、この「棒給」が基本給に相当するものであり、「棒給表」というものに従って支給されます。ややこしいですが、まとめると以下のようになります。

民間でいう基本給というのが「棒給」というもので、それは「棒給表」によって決められているというのがポイントです。

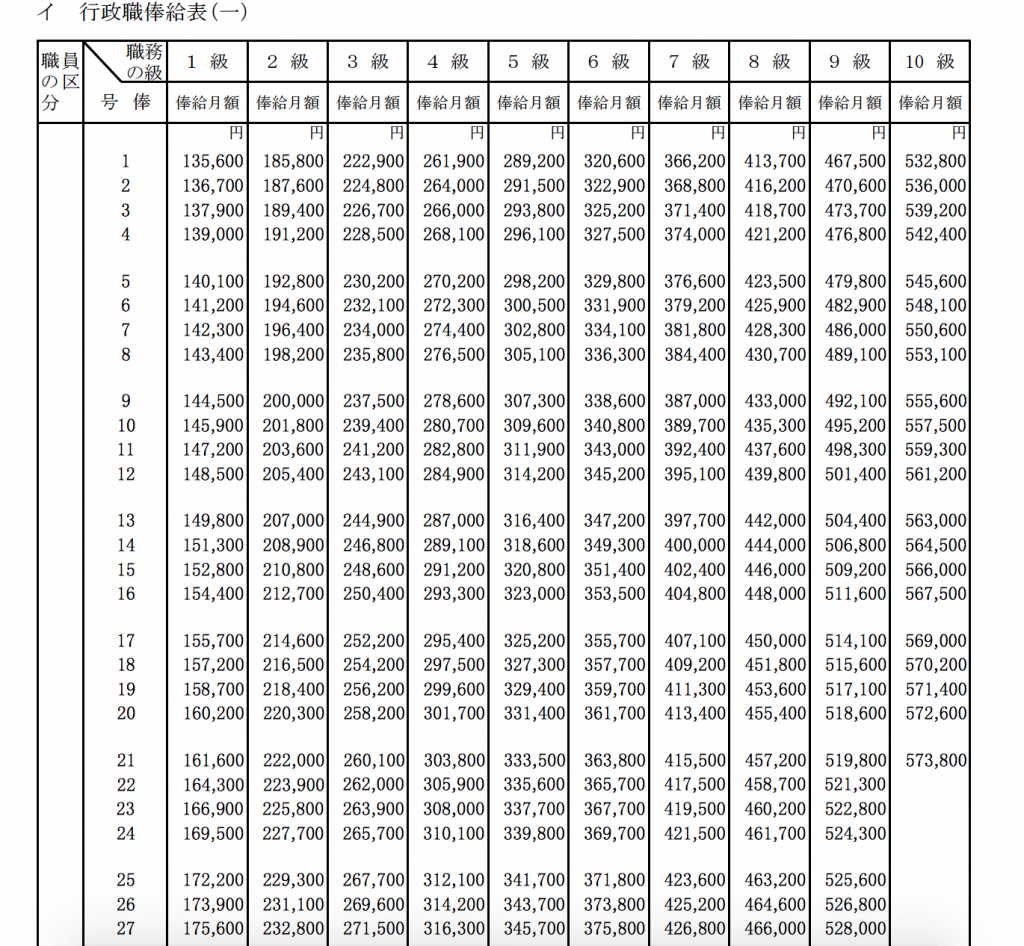

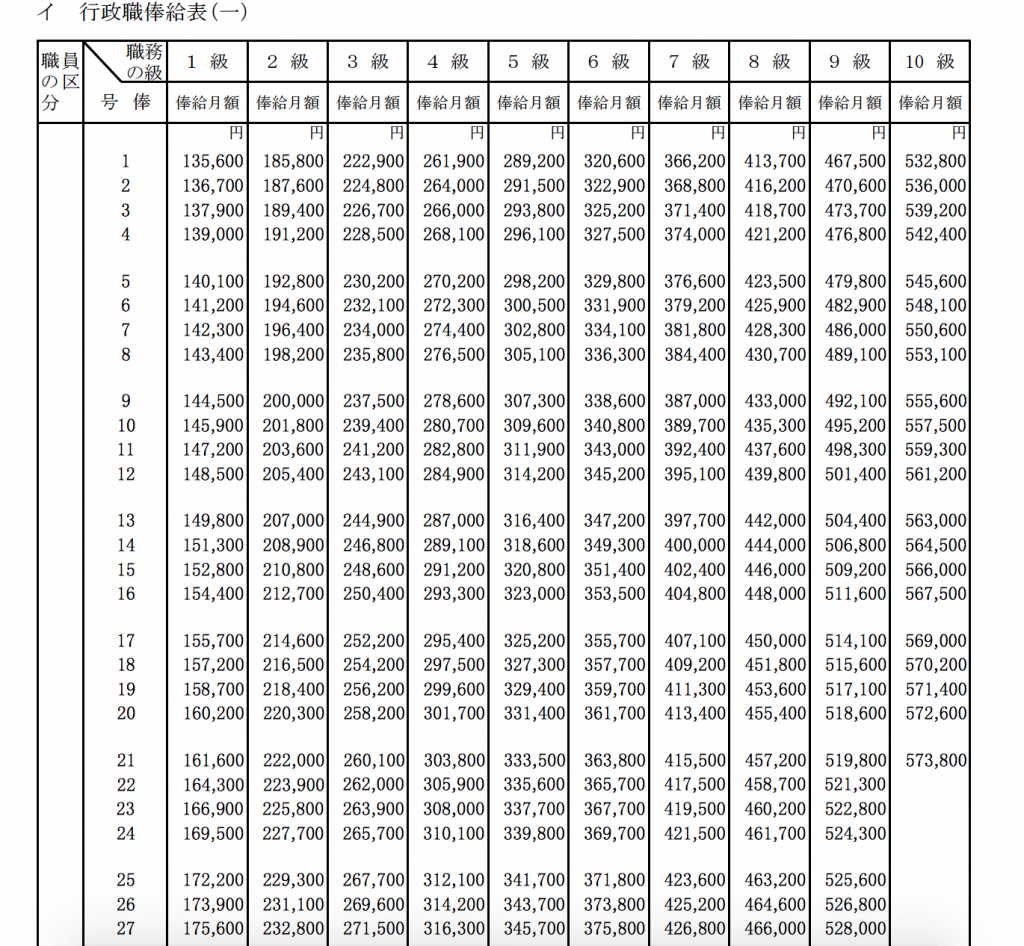

棒給表は以下のような表のことで、入庁して年数が経ったり役職が上がっていくと号給が上がっていく仕組みになっています。

ちなみにこの棒給表は一般の事務職員のケースであり、税務署職員や刑務官、医師や薬剤師といった専門の職員は別の棒給表に基づき全部で17もの棒給表があります。

国家一般職として入庁した場合、例えば最初は1級25号俸というように、級と号によって給料が決められ、この場合だと172,200円が棒給、つまり基本給となります。

なお、国家総合職の場合だと最初から級や号が高めに設定されており、総合職(院卒者試験)の場合は2級11号で203,600円、 総合職(大卒程度試験)だと2級1号俸で185,800円というようになります。

1�級は係員、2級は主任、3〜4級は係長、5〜6級は課長補佐(本省の場合)のように、級が上がれば役職が上がる仕組みになっているので、一般職と総合職では最初から役職が違います。

そして、キャリア(総合職)とノンキャリア(一般職)はスタートから1万円以上もの差がつけられており、入庁後の出世スピードも異なることから将来的には大きく給与の差が出てくることは想像できるでしょう。

この給棒表は民間企業の給与と国家公務員の給与を調査した上で、その額で差が出ないよう調整されており、毎年見直しがされており、国家公務員の給与を改定する必要がある場合には、国会と内閣に同時に勧告を行う(人事院勧告といいます)ことで決められるのです。

1−2.諸手当について

ここまでで説明してきたのは「棒給(基本給)」で、これに諸手当がつくことで「給与」、つまりいわゆる給料の額面となります。

国家公務員は主に以下のような諸手当があり、条件を満たすことで支給されます。(人事院HPより)

【生活補助給手当】

・住居手当

・扶養手当

・通勤手当

・単身赴任手当

【地域給的手当】

・地域手当

・広域異動手当

・特地勤務手当

・寒冷地手当

【職務の特殊性に基づく手当】

・棒給の特別調整額

・管理職員特別勤務手当

・特殊勤務手当

【時間外勤務等特別の勤務に対して支給する手当】

・超過勤務手当

・休日給

・夜勤手当

・宿日直手当

【賞与等に相当する手当】

・期末手当

・勤勉手当

【その他】

・本府省業務調整手当

・初任給調整手当

・専門スタッフ職調整手当

・研究職調整手当

多くの手当がありますが、ほとんどの人が実際に支給されるのはこれらの中の一部あり、支給される割合として多いのは、通勤手当、地域手当、扶養手当であり、いずれも6割を超える職員が受給しています。

もちろん、通勤で電車賃がかかるのであれば支給されるのは当然ですし、家族がいれば扶養手当が支給されることも珍しくはないでしょう。

では、地域手当とは一体なんでしょうか?おそらくほとんどの人は聞いたこともないかと思いますが、地域手当とはその地域の民間企業の賃金水準を反映させるために物価等も踏まえつつ、主に「民間の賃金が高い地域」で働く職員に支給されるものです。

例えば、東京で働く場合と埼玉で働く場合では民間の給料や物価も違いますよね。それなのにどちらも同じ給料だと当然東京で働くほうが生活が厳しくなってしまうので、そうした給料や物価を踏まえて手当を支給しましょうということなのです。

上記で国家一般職の基本給は約17万と書きましたが、さすがに都内で生活するには厳しい金額かと思われるので、そのための地域手当と思ってもいいでしょう。

支給割合は地域ごとに以下のように定められています。(平成27年8月現在)

| �級��地 |

主な支給地域 |

支給割合 |

| 1級地 |

東京都特別区 |

20/100(20%) |

| 2級地 |

大阪市、横浜市 |

16/100(16%) |

| 3級地 |

さいたま市、千葉市、名古屋市 |

15/100(15%) |

| 4級地 |

神戸市 |

12/100(12%) |

| 5級地 |

水戸市、大津市、京都市、奈良市、広島市、福岡市 |

10/100(10%) |

| 6級地 |

仙台市、宇都宮市、甲府市、岐阜市、静岡市、津市、和歌山市、高松市 |

6/100(6%) |

| 7級地 |

札幌市、前橋市、新潟市、富山市、金沢市、福井市、長野市、岡山市、徳島市、長崎市 |

3/100(3%) |

表からも東京が最も支給割合が高く下にいくほど民間賃金や物価が低くなるため支給割合が低くなっていくことがわかります。

この地域手当は、「俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額」に支給割合をかけて算出しますが、普通の行政職で未婚の一般職であれば単純に「棒給×支給割合」となります。

なので、新卒の未婚の人が東京の23区内で国家一般職として働いた場合、地域手当は172,200円×20%=34,440円となります。

大阪市であれば172,200円×16%=27,552円、さいたま市であれば172,200円×15%=25,830円となり、数パーセントの違いでも金額としては大きな違いになることがわかるかと思います。

つまり、初任給は国家一般職であれば、「棒給(基本給)172,200円(1級25号俸の場合)+地域手当34,440円=206,640円」がベースとなり、その他に交通費や住居手当、結婚していれば扶養手当がつくといった感じで、トータルで見ると民間企業の初任給とは大きく異ならないということがわかるかと思います。

ちなみに、地域手当が支給されない地域だと税金などが差し引かれると手取りが相当安くなるため、かなり節約しないと生活していくのは厳しいでしょう。

1−3.時間外手当の支給について

時間外手当というのは、残業や休日出勤など通常の勤務時間以外に働いた場合に支給されるものであり、基本的には支給されます。

数年前に「カラ残業」という言葉が流行りました。カラ残業とは、例えば6時までしか働いてないのに7時まで働いたことにしたというように、実際により多く残業をしたと見せかけて残業代を多くもらうというものであり公務員はカラ残業ばかりしているというイメージが世間に植え付けられました。

実際私が働いていたところではこんなものは聞いたことありませんし、今時そうしたものを支給しているところもないでしょう。

残業代は「超過勤務手当」や「時間外手当」といった�名称で支給されますが、金額としては「時間給×労働時間×支給割合」として計算されます。

給料はもちろん月給で支払われるのですが、都合上時給換算し、上記の式で計算して時間外手当が支給されます。

「支給割合」とはざっくり言うと、残業であれば×1.25、休日出勤であれば×1.35というように決められています。アルバイトをしている人であれば分かるかと思いますが、夜の10時以降に仕事をすると夜勤手当がついたりしますがそれと同じように、通常の時間給よりも多くもらえるというメリットがあります。なので、残業代を稼ぐために業務時間内はダラダラと仕事をし、残業を何時間もして給料を上げるということが行われたりもしていました(現在もそうしたところはあるかもしれません)。

しかし、知っておいていただきたいのは、残業代というのはいくらでももらえる訳ではなく、場合によってはもらえない(サービス残業)も十分にありえるということです。

残業代というのは前年度に次年度分の予算を決める際に、「この事業をするのにこれぐらい時間がかかるのでこれぐらいの人件費がかかります。そのためこれぐらいの残業代が必要です」という数字の根拠を提示して、次年度分の残業代を財政部署から了承をもらいます。

そのため、そもそも事業を行うのに必要な業務でなければ(残業せざるを得ない業務でなければ)残業代をつけることは難しいですし、予算額を超える額を支給することもできないため本当に忙しい人(部署)は意外とサービス残業が多くなります。

私の場合は最初の部署ではありがたいことに残業代はもらえましたが、最初に上司から「ちゃんと仕事ができるようになってからなら残業代申請していいよ。今残業するのは仕事が遅いからだからまだ残業代は申請してはだめ」と言われました。

こうしたケースは珍しいかもしれませんが、部署や、あるいは上司によっても残業代が申請できたりできなかったりするので、適当に残業していっぱい稼ごうなどとは思わない方が賢明です。

もちろん予算前や会議直前といった本当に忙しくて残業せざるを得ないときは申請できるのが普通ですが、残業した分すべてがつくかどうかというのは各々で違ってくると思います。

世間で言われているような「残業代だけで月何十万」のようなことは通常ありえません。ごく一部のレアなケースが取り上げられているだけですので鵜呑みしないようにしてください。

また、休日出勤については、仕事が終わらなくて土日などの休日に出勤した場合ではなく、地域のイベントなどで出勤せざるをえない場合(観光や地域振興系部署で多い)に時間外手当としてつけられます。この場合は残業と違いきちんと手当として支給され、代休というかたちで他の平日を休みにすることができます。

ただし、本当に忙しい部署では代休すら取れずに10何連勤というブラックな状況もありえます。

1−4.給与の手取額について

ここまでで説明してきた給与については、いわゆる「額面」の金額であり「手取り」の金額ではありません。

アルバイトをしている方であればわかるかと思いますが、給料が振り込まれるのは税金が引かれた金額なのです。

公務員の給与も同じで、額面の金額から毎月「税金」と「社会保険」が引かれた額が口座に振り込まれます。社会保険について健康保険や厚生年金などのことで、労働時間の条件が定められているため、相当働いていないとアルバイトで引かれている人は少ないかと思います。

では、どれくらい税金や社会保険で引かれてしまうのでしょうか?話としては非常に細かい内容になるので、額面の金額だけ知りたい方は読み飛ばしてください。

さて、主に給与から天引きされるものとしては以下の内容になります。

【税金】

・所得税

・住民税

【社会保険】

・健康保険

・厚生年金(平成27年10月より共済年金より統一化)

■法人税について

所得税は累進課税、つまり課税対象である給与が高くなるにつれて税率が高くなります。ちなみに所得税の税率は以下のとおりであり、高所得ほど税率が高くなることがわかるかと思います。公務員は若手のうちは給与が安く、年収に換算すると300万前後であることが多いですが年功序列であるため、キャリアを積んでいくと当然年収が上がり天引きされる法人税の額も大きくなるということは覚えておきましょう。

| 課税される所得額 |

税率 |

控除額 |

| 195万円以下 |

5% |

0円 |

| 195万円�超〜330万円以下 |

10% |

97,500円 |

| 330万円�超〜695万円以下 |

20% |

427,500円 |

| 695万円超〜900万円以下 |

23% |

636,000円 |

| 900万円超〜1800万円以下 |

33% |

1,536,000円 |

| 1800万円超 |

40% |

2,796,000円 |

課税される所得額は「給与から健康保険や厚生年金を引いた額」であり、それに税率を掛けて控除額を引いたものが所得税の金額になります。

ちなみに毎月引かれる所得税の額は扶養家族の人数などにも影響されるため一概に言えませんが、新卒1年目の独身者であれば20万前後が給与額となると思いますので、その給与から健康保険や厚生年金を引いた額によって毎月の所得税の額が変わってきます。(算出方法は複雑なので正確な金額を知りたい方は給与所得の源泉徴収税額表(平成27年分)を参考にしてみてください)

表を見るとだいたい3,500円前後が所得税として引かれる額であることが推測されます。

■住民税

住民税は1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されるものです。

つまり、平成27年度の住民税は平成26年の所得を基準に平成27年1月1日現在に住民票のあった自治体から徴収されるもので、所得税と違い一律で所得に対し10%の税率がかかります。

この住民税のやっかいなところは、前年の収入に対してかかってくる税金なので働き始めて2年目の6月から徴収されるということでしょう。

入庁して1年目には天引きされなかった住民税が2年目から引かれるため、基本給が上がってもそれ以上に住民税が引かれるので実質的に給与が下がるというのはよくある話です。

金額としては前年の所得によるため(ボーナスなども含めるので)一概に言えませんが、1万円前後は引かれるでしょう。そのため、通常は2年目でも毎月の給与自体は1万円も昇給しないためマイナスになるケースがほとんどです。

■社会保険について

社会保険とは、「健康保険」「厚生年金」「介護保険」などのことで病気などで働けないようになったときに国から保険給付というかたちで保護してくれるものです。

例えば私たちは病院に行ったときには医療費は3割の負担だけで済んでいるかと思いますが、これは毎月健康保険料を支払っていて、残りについては国が支払ってくれているのです。

公務員の 場合、健康保険や厚生年金は「短期負担金」「長期負担金」といったかたちで給料から差し引かれます(自治体等によって名称が異なる可能性があります)。

金額は給与やボーナスに決められた掛金率をかけて算出されます(詳細は文部科学省の共済組合ページを参考にしてください)。

そのため給料によって金額は異なってきますが、1年目でも合計で2万円前後引かれます。

ちなみに、これまで民間企業は厚生年金、公務員は共済年金というものに加入しており、簡単にいうと公務員のほうが将来的に多くの年金がもらえる仕組みになっていました(「職域加算」という形で年金がプラスで支給されていました)。

しかし、そうした公務員優遇をなくそうと2015年10月より共済年金が厚生年金に一元化、つまり公務員も厚生年金に加入されるようになったのです。

ただ、保険料の掛率については当面の間は差が発生するため、公務員の掛率を段階的に上げていき、平成30年には18.300%になり統一される予定となっています。

制度の詳細は共済組合のパンフレットに詳しく掲載されているので興味がある方は参考に見てみてください。

なお、介護保険料は将来自分や配偶者などが介護が必要となったときに経済的負担を軽くしようと皆で負担を減らそうをいうもので40歳以上になると徴収されます。しばらくは関係のないものになりますので、詳細を知りたい方は厚生労働省の介護保険制度の概要を参考にしてください。

■その他天引きされるもの

上記のものは民間企業、公務員関わらず名称や掛率こそ違えど一般的に徴収されるものです。

他にも組合に入っていれば組合費、福利厚生のための互助会費、年金の積立金、福利厚生費など諸々の金額が引かれます。

金額としては大したものではありませんが、合計すると意外と高くなってしまうということには注意が必要です。

■これらを考慮した後の手取額について

基本給と手当の合計(給与)から上記の税金や社会保険などを引いたものが最終的な「手取額」となります。

結局いくらになるかについては、所属する組織や勤続年数によって異なりますし、上述のとおり所得税については給与が高いほど税金も高くなるので、一概にいくらとは言えません。

ただし、参考までに私が特別区職員として働いていたときの話を例に出すと、入庁1年目は基本給に加え地域手当、住居手当で約22万円でそこから諸々控除され最終的な手取りは19万円ほどでした(電車通勤の人は別途交通費が支給されます)。

1−2で地域手当についてお伝えしたとおり、東京23区で勤務した場合は地域手当が高くなる傾向になるため、1年目の手取りとしては一般的な公務員としては全国的に見れば高いほうだと思います。

そのため、勤務地によって地域手当がどれくらいかはわかるかと思いますので、若手のうちは基本給に地域手当を加算し、3〜4万円引くとだいたいの手取りがわかります。

1−5.ボーナスについて

ここまでで、棒給(基本給)がどのように決まり、諸手当はどのようなものがあるかが理解できたのではないかと思います。

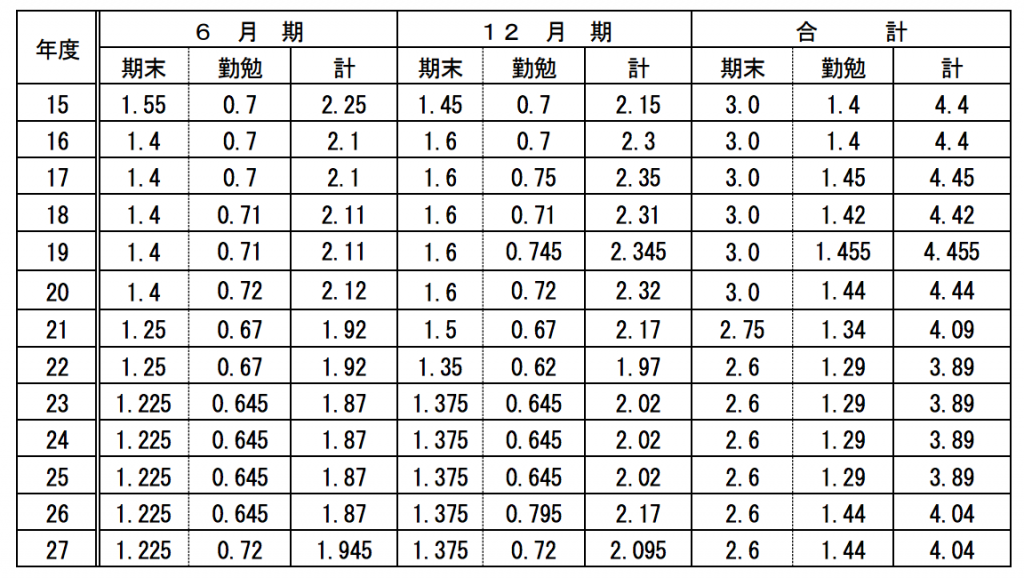

さらに公務員には民間と同じくボーナスが支給され、正確には「期末手当」と「勤勉手当」の合計をいいます。

支給日は民間とほぼ同じで夏が6月末、冬が12月中旬ごろです。それぞれ6月1日と12月1日に在職する職員に対し支給され、なぜか公務員の支給額についてはよくニュースなどで取り上げられます。

ちなみに、平成27年(2015年)の夏のボーナスは、管理職を除く一般行政職(平均36・7歳)の平均支給額は約61万9900円で、昨夏より約3万3200円増え3年連続のプラスとなり、支給月数は1.945カ月と報道され、高すぎると叩かれていました。

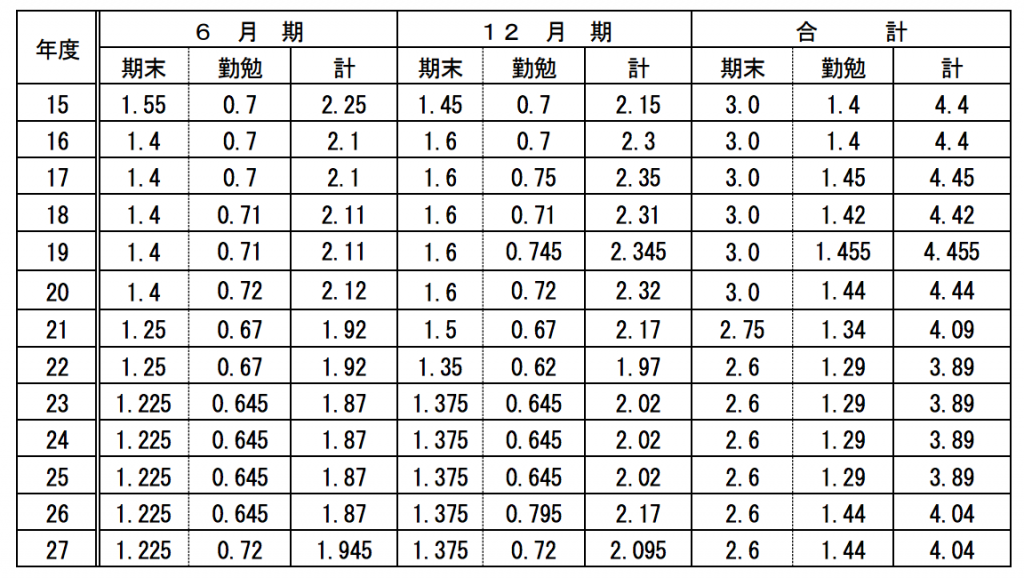

参考までに平成15年から27年までのボーナスの支給月数の推移は以下のようになっています(管理職を除く一般職公務員の平均支給額です)。(出典:人事局による報道資料)

平成25年度まで下がり続け、26年度から上昇しているのが読み取れるかと思います。高い高いと叩かれている公務員のボーナスも、実は下がり続けていて、最近ようやく引き上げられているということに注目してもらえればと思います。

ボーナスも原則は民間企業との格差がないように決められているため、アベノミクスにより民間の景気が良くなったことを背景に支給額も引き上げるよう勧告されました。

そもそも、公務員のボーナスはどのように決まるのでしょうか?前述のとおり公務員のボーナスは「期末手当」と「勤勉手当」の合計です。

人事院の資料によると「期末手当」は以下のような式で算出されます。

(俸給+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額+これらに対する地域手当等の月額+役職段階別加算額+管理職加算額 }× (期別支給割合)×(在職期間別割合)

支給割合は、一般職員の場合、夏のボーナスは122.5/100(×1.225)、冬のボーナスは137.5/100(×1.375)となっています(平成27年8月現在)。

また、「勤勉手当」は、以下のように算出されます。

{(俸給+専門スタッフ職調整手当)の月額+これらに対する地域手当等の月額+役職段階別加算額+管理職加算額}×(期間率)×(成績率)

つまり、ボーナスというのは「こうした複雑な計算をした上で「毎月の支給額に何カ月分をかけたもの」としていくら支給されるかが算出されるという背景があります。

この「何カ月分」というのは国家公務員の場合は人事院が民間企業の支給水準を調査して民間企業との均衡を図って決めています(人事院勧告といいますが、給与も同じです)

ちなみに、平成27年の夏の支給月数は1.945カ月と3年連続上昇とされていますが、数年前までは夏だけで2カ月以上支給されていたのが不況の影響で引き下げが続いていました。最近の景気の上昇から引き上げが勧告されていますが、一応公務員のボーナスも景気に多少影響されるということを知っておきましょう。

なお、地方公務員の給与については国家公務員に準拠するため、考え方は同じようなものだと思っておいていいでしょう。

2.公務員の年収について

これまでの話をおさらいすると、公務員が支給されるものは、毎月の「給与」(基本給と諸手当の合計)と夏と冬に期末手当と勤勉手当を加えた「ボーナス」があるということです。

これから公務員の「年収」をだいたい把握することができます。

例えば、毎月の「給与」が20万円であり、その年のボーナスの支給月数が4.04ヶ月であれば、20万円×(12ヶ月+4.04ヶ月)=約320万ぐらいと推測できます(もちろん扶養手当や住居手当、役職段階別加算額、管理職加算額など個人によって異なるものはこの試算では排除しています)。

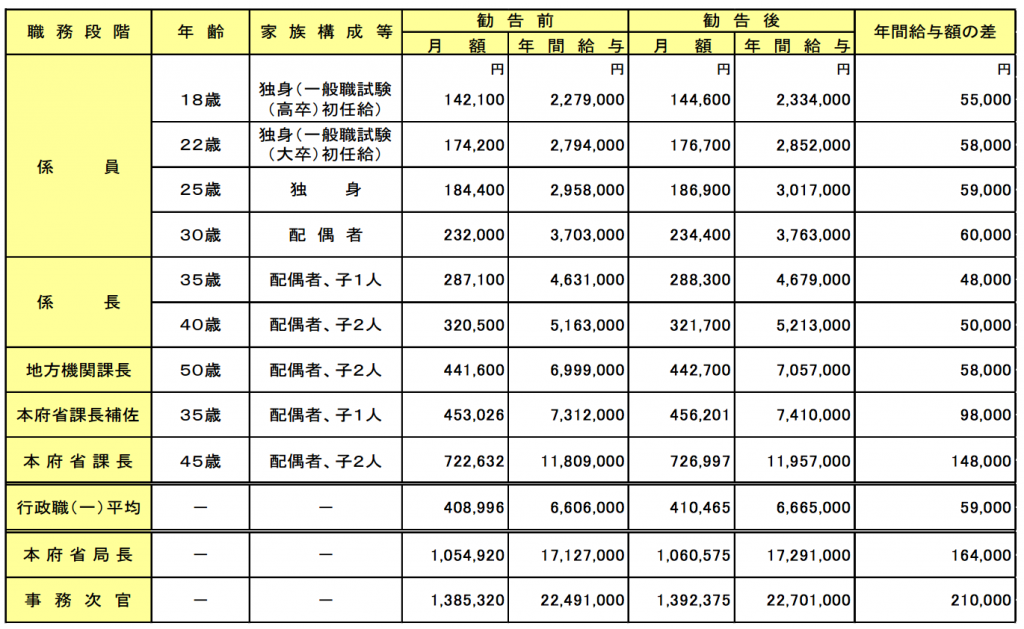

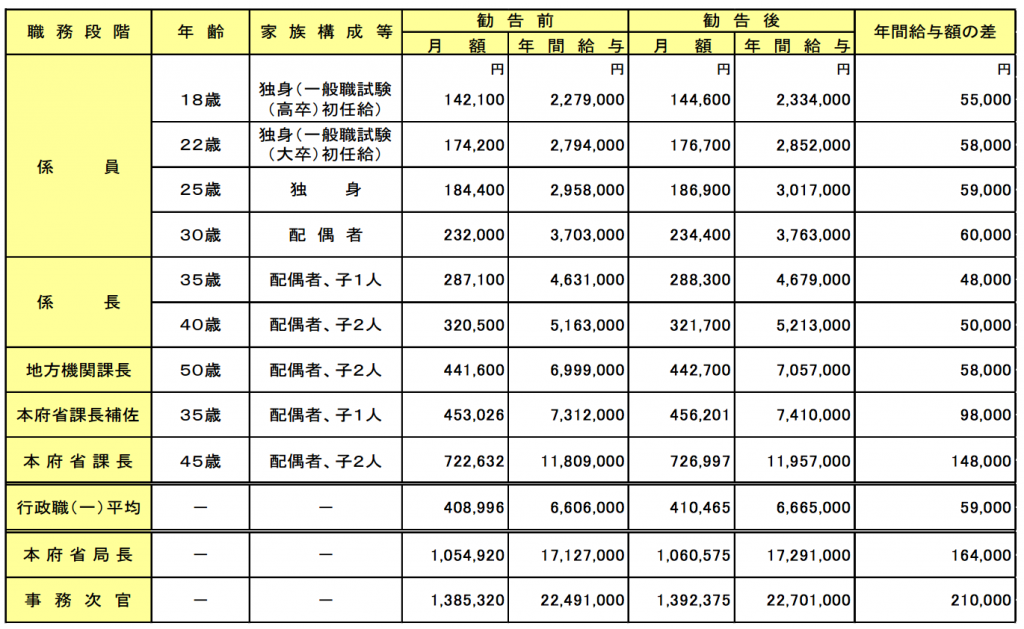

国家公務員は給与については詳細に公開していませんが、年収についてはモデル年収のみの公開となっています。(平成27年8月発表の給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイントより)

左から、職務段階、年齢、家族構成等、月額、年間給与(勧告前後)、年間給与額の差となっています。

平成27年は民間との人事勧告のより給与格差をなくすため棒給の引き上げを行い、その結果月額、年収ともアップしています。

表によると、25歳(入庁3年目)で約300万円であり、30歳になっても400万円にさえ届きません(当然これは勤務地や職種によって異なってきます)。

年収は給与と同様、都市部であるほど高く地方であるほど安くなります。そのため、20代のうちは年収が200万円代ということはざらにあります。

よく公務員の平均年収は600万円ぐらいであると言われマスコミに叩かれていますが、これは勤続20年以上のベテラン公務員でないとなり得ない額であり、公務員は高給だと思っている人はこの点に注意する必要があります。

ちなみに地方公務員は都道府県や市区町村によって異なるため一概にいくらということができません。

前述のとおり、都市部ほど高くなる傾向にあるため最も年収が高いのは東京都です。平均年収が700万円を超えているとも言われていますが、地域手当の額や勤続年数(だいたいどこも40歳以上です)、管理職の数などを考慮した平均なので、自分は東京都で働けば将来は700万をもらえるとは考えないほうがいいでしょう。

平均的には国家公務員と同様、40歳を超えたぐらいから年収が600万円を超えてきます。若手のうちは薄給だけれど、辛抱すれば報われるという年功序列の制度が如実に表れていますね。

■民間企業との年収比較

よく民間企業の平均年収が400万円で公務員が600万を超えているということがメディアで取り上げられていますが、これについても単純に公務員は高給だと考えてはいけません。

国税庁の調査では、民間企業の平均年収は正規や非正規社員、パートアルバイトも含め、かつ従業員の規模が10人未満という非常に小さい会社や個人商店まで含めているのです。

これに対し公務員の給与は、人事院により、役職や勤務地域、学歴、年齢階層別の国家公務員の平均給与と、これと条件を同じくする50人以上の事業所で働く人を対象に、従業員別の調査を行い、民間の平均給与を算出し、両者の水準を比較し、差がないように調整するため、そもそも比較する母集団の質が違うのです。

ですので、数字だけ見て「民間が年収が低い、公務員は高い」などということは公務員を目指す方は絶対に思わないでください。

もちろん公務員の年収は決して悪くはないですが、民間企業のように景気が良くても(業績が良くても)一気に上がることはありません。逆に景気が悪いときの減給がそれほどでもないので長い目で見ればそれほど関係ないでしょう(景気が悪くなると公務員が叩かれるのはこれが原因でしょう)。

大企業に比べれば公務員の年収は決していいとは言えませんし、30代や40代で年収1000万円など公務員では不可能です。ですが、よく安定しているからいいなどと言われます。

しかし、今後さらに世間の目は厳しくなり、必要のない経費はどんどん削減されていくことは予想されるため、もしかしたら40代になっても年収が600万円まで上がらない可能性は十分にあります。

3.まとめ

公務員の給与について理解できましたでしょうか。とても複雑でわかりにくいと思ったのではないかと思います。

最初は地方だと手取りで20万円ももらうことができませんし、都市部であってもとにかく若い間は薄給です。

年功序列なので昇級すれば高給になるとも言われていますが、これからますます人件費等の削減の方向に動いていくであろうため給与が減っていくことは容易に想像できます。給料がいいから、安定しているからという理由で公務員を目指す時代ではないということです。

ぜひとも国民や住民に貢献したいという純粋な気持ちを持って公務員を目指していくことが将来の公務員のあるべき未来なのではと感じていますので、そのようなマインドを持った方がぜひ公務員を目指していくことを願っております。

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ