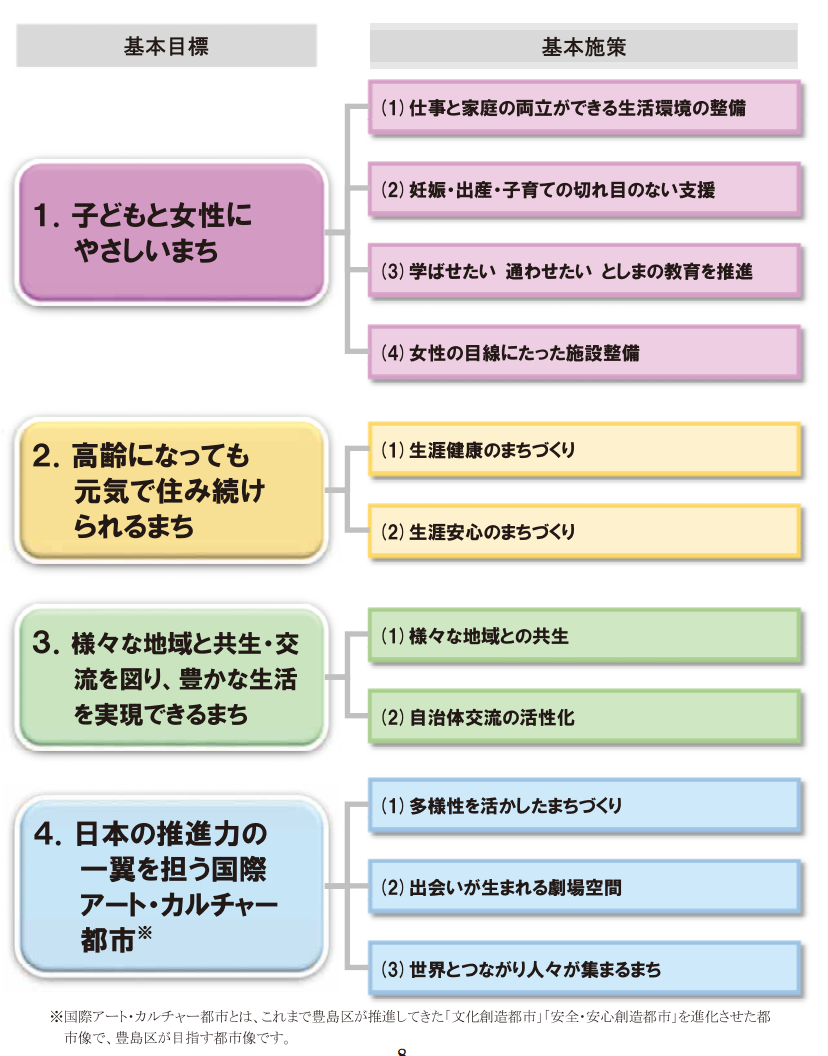

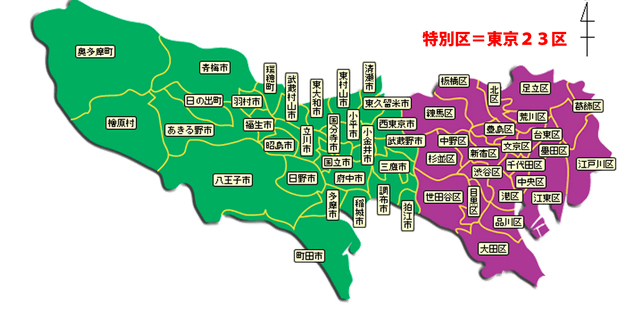

特別区の職員採用試験において、適性検査(性格検査)が実施されることになっています。

しかし、この適性検査ですが、「どうやって対策すればいいの?」と感じている人も多いかと思います。

実際に問題も公表されているわけではないので、どのような出題があるのかもわからない状況で不安を感じるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、この適性検査はそれほど警戒する必要はなく、気楽に考えておいていただいたほうがよく、それよりも筆記試験や面接試験に力を注ぐべきだと考えます。

今回はこの適性検査の概要と形式、そして対策について紹介していきます。

適性検査の概要と形式について

適性検査は1次の筆記試験当日に行われます。具体的には、午前中の教養試験が終わったあと、お昼休憩の前に受けるかたちになります。

試験時間は30分間で、マーク形式です。

この検査は、面接試験の際に、受験者それぞれの性格やこの人がどういう人物なのかを知る上での参考にするために行われるものです。

一概に適性検査といってもさまざまな形式のものがありますが、特別区の採用試験で実施される性格検査では、一問につき、人の性格や考え方・趣味嗜好などに関する4つの選択肢が書かれています。

その中から、「自分に最も当てはまると思うもの」と「自分に最も当てはまらないと思うもの」を一つずつ選んでマークしていく、という形式になっています。

例えば、

②「人前で話すのが苦手ではない」

③「芸術に関心がある」

④「人を説得することが得意」

こういった4つの選択肢の内容から、自分に一番近いものとそうでないものを答える、という感じです。このような問題に相当数答えていくことになります。

とはいえ、教養科目や専門科目と違って答えに正解があるわけではないので、試験自体は特別難しいものではありません。

特別区の採用試験案内にも、「性格検査は第2次試験において人物理解を深めるための資料とし、直接合否判定には使用しません」との記述があり、この結果が直接試験の合否に関わるわけではないので、その点は安心して受けていただければ問題ありません。

対策の方法

次に適性検査の対策についてお伝えします。

適性検査を受ける際に気を付けると良いポイントとしては、以下のようなことが挙げられます。

①答えに矛盾がないように素直に答えていく

②検査の結果が人物試験時の参考にされるということを意識する

③あまりに身勝手な(常識外れな)選択肢を選ぶことは避ける

まず①に関してですが、これは同じような質問や選択肢が何度も出てくる場合があるからです。

例えば、問1で「美術や音楽などが好きである」という選択肢を「当てはまる」と回答していたとします。

しかし、問20で出てきた「芸術には関心がない」という選択肢に「当てはまる」と回答してしまうと答えが矛盾するので、この人は嘘を回答していると分かってしまいます。

このように、表現や言い回しを変えて似たような選択肢が複数回登場することもあるので、矛盾が生まれないよう素直に答えていくのが一番です。

さらにこの性格検査は2次の面接試験で参考にされるものですので、その検査結果が本来の自分の姿とあまりにかけ離れてしまっては困ります。

基本的に、正直に、素直に答えていれば特に問題はないかと思いますが、検査の結果と面接でアピールしたいこととが全然違うと人物試験時に問題が出る可能性もあるので、面接官にそのような印象を与えることにならないように、ということを頭の片隅に置いておくと良いでしょう。

その意味でもやはり正直に答えていくということが大事です。

とはいえ、あまりに正直に答えすぎてしまっては逆に好ましくないということもあり得ます。

例えば「他人の言うことには全く耳を貸さない」というような選択肢があったとして、これを当てはまるとしてしまうと、この人は大丈夫なのか…?となりかねません。

そのため、これは客観的に見てちょっと…というような選択肢がもし出てきたとしたら、その時はその選択肢を選ぶのを避けることも考えると良いと思います。

また、出題数も相当多いため、30分という時間内に全て回答し終えられるよう、迷う選択肢があったとしてもあまり悩みすぎずに答えていくことをおすすめします。

裏を読みすぎて考えてしまうと、上記のように矛盾が出てしまい、面接官によくない印象を与えることにもなりかねません。ですので、あまり深く考えず、正直に素早く回答していきましょう。

そして、基本的なことですが、マーク形式なのでマークミスにも要注意です。

まとめ

性格検査に関しては試験問題の公表もなく情報が少ないので、不安に思っている方もいると思います。

とはいっても、これは教養科目や専門科目のように事前に何か特別な対策が必要というような試験ではありません。

おそらく特別なことは何もせずに受ける方が大半だと思うので、試験当日は上記のポイントを意識しながら、あまり難しく考えすぎず気楽に受けるのが一番ではないでしょうか。

性格検査について時間を取られるのではなく、他の重要な科目についてしっかりと対策をするようにしましょう。

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ