公務員になりたいと思っていても、

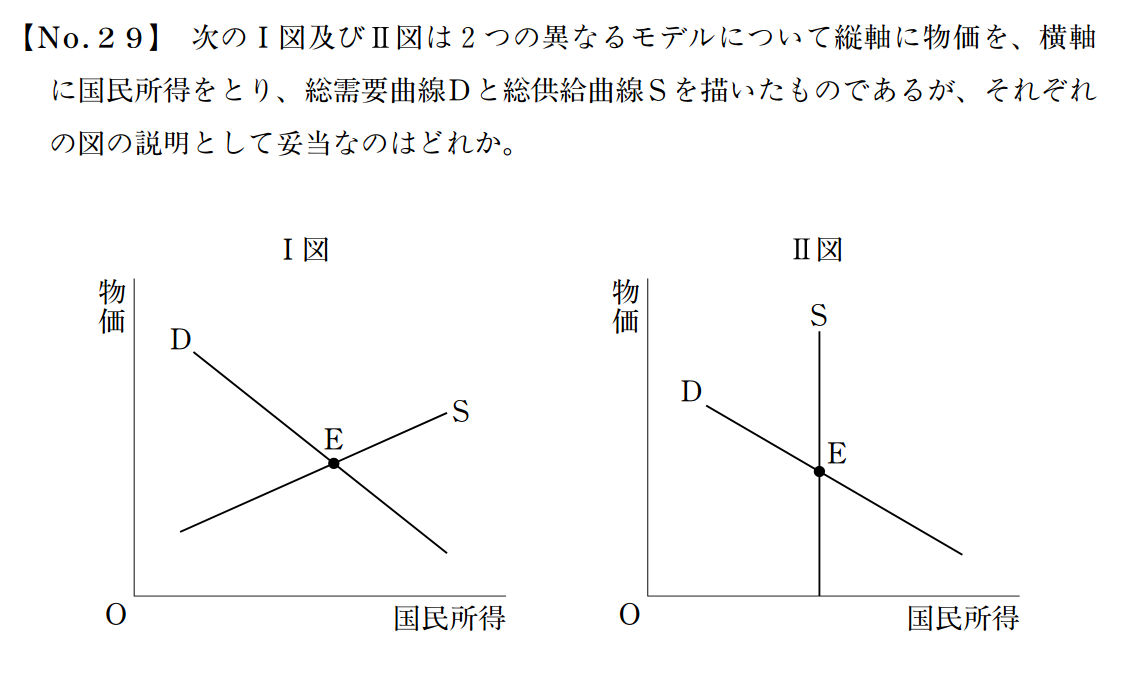

「そもそも公務員になるにはどうすればいいのか?」

「公務員ってどんな種類(職種)があるの?」

「公務員試験の内容は?」

「どうやって勉強すれば合格できるの?」

といった疑問が出てくるのではないでしょうか?

公務員と一口に言っても国家公務員や地方公務員があり、私たちに馴染みの深い教師や警察なども公務員です。

なのでそれぞれの「仕事内容を知り自分がどういう仕事をしたいのか」ということも考えて受験すべき公務員試験を決めていかなければいけません。

この記事では公務員試験について何も知らない人でも公務員試験とは何か、どのような試験を受ければいいのか、そしてどのように勉強を進めていけば良いか、といったことが理解できるように徹底的に解説しています。

ゼロの知識でもわかるようにしていますので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

ASK公務員ではマンツーマンの個別指導講座を実施しております。

公務員試験対策にお困りの方はお気軽にご相談ください

講座詳細ページはこちら

※本記事は多くの方が受験する大卒程度・事務職の試験を受験する方を対象としています。

高卒程度の試験を受験予定の方や社会人の方(経験者採用)、警察官・消防士を希望している方も参考になりますが、そのような方は併せて以下の記事をご覧ください。

↓本記事は非常に長いので気になる部分からお読みください(記事のブックマークを推奨します)。※本記事は2018年1月21日に更新しました。

1.公務員は「国家公務員」と「地方公務員」がある

公務員と聞いて想像するのは、市役所などの窓口で住民票を発行している人たちではないでしょうか?

そしてそんな人たちを見て「公務員は楽そうでいいなぁ。5時には窓口閉まるから毎日定時だし」と思っているのではないでしょうか?。

窓口で受付などをしている人たちは確かに公務員ですが、地方公務員の中の事務職という職種の職員です。

ただし、最近は窓口業務を民間委託している自治体も増えてきているため、職員として活躍している姿を見ることがほとんどないかもしれません。

ですので、窓口の人たちを見て「公務員は〜」と考えるのは早計すぎるでしょう。

では、公務員はどんな種類があるのでしょうか。大きく分けると国家公務員と地方公務員に分類できます。

国家公務員

国家公務員総合職・国家公務員一般職・国税専門官・財務専門官・労働基準監督官・法務省専門職員・航空管制官・裁判所職員・家庭裁判所調査官・国立国会図書館職員・衆議院事務職員・参議院事務職員・自衛官幹部候補生・食品衛生監視員・皇居護衛官

地方公務員

都道府県職員・市町村職員・国立大学法人・公安系公務員(警察・消防)・教職員

いかがでしょうか?思ったよりもいろんな種類があるなと感じたのではないでしょうか。

ですが受験生の大半は、

・国家公務員であれば国家公務員総合職・一般職、国税専門官、財務専門官、労働基準監督官、裁判所事務官

・地方公務員であれば自分の住んでいる自治体と都庁や特別区、そして国立大学法人

これらを試験日程が被らないように併願していくというのがよくあるパターンです(公務員試験は日程さえ被らなければいくつでも受験できます)。

警察・消防などの公安系や教職を受験される方はこれらの試験と併願するパターンは少ないため、あまり考えなくても良いです。

国家公務員であれば省庁ごとや職種によって仕事内容が異なってきますし、地方公務員も自治体によって力を入れている政策や地域の特徴による施策を行っていたりするため、自分がどのような仕事をやりたいのか。、なんとなくでも決めておくことが必要です(具体的な仕事内容までは面接の段階までは決める必要はありません)。

国家公務員と地方公務員どっちがいい?

まったく知識のない場合、国家公務員か地方公務員どちらにするか迷われる方もいます。それぞれについては以下の2点が大きく異なります。

①勤務範囲について

国家公務員の場合、特に国家総合職では国内だけでなく海外勤務もあり幅広く活躍することができます。また、国家一般職でも関東エリアでの採用というように地域採用が基本ですので、転居が必要になることもあります。

これに対し地方公務員は、採用された都道府県や市区町村で活躍することになります。

市区町村であればそこでずっと勤務することになるため転居など必要ありませんが、都道府県で採用された場合は、例えば東京都でも23区から奥多摩まで東京都であるため非常に広範になります。(必ず都庁で働けるという保証はありません)

数年おきに異動が基本で、都道府県内の出張所にいくことも多いため、場合によっては引越しをしなければならないこともあります。

②仕事の内容

国家公務員は、国のグランドデザインを手がける仕事であり、やりがいがあります。しかし実際は、特に国家一般職の事務職の仕事の大半は地味な仕事です。

これは地方公務員も同じで、「地域を変えるぞ!」と意気込んでも、予算やこれまでの慣習などありなかなかそうはいきません。

地方公務員は地域の住民の生活を向上させていく仕事がメインであるため、その成果はわかりやすいものです。

先にも書きましたが、私たちが役所に行って対応してくれる職員も地方公務員ですので、比較的イメージしやすいかと思います(必ずしも市区町村の職員ではなく都道府県の職員が出向できているケースもあります)。

ただし、地方公務員は自治体での採用になるため、事務職や行政職の場合、異動のたびに全く関係のない仕事をすることになります。

最初は福祉だったのが、次はまちづくり関係、次は財政、次は人材育成など、異動のたびに担当業務が変わります。

これに対し、国家公務員は、「国土交通省」や「厚生労働省」といった省庁ごとでの採用となるため、地方公務員よりは専門性の高い仕事に従事することになります。

仕事内容については知っておきたい事務系職種公務員の仕事内容で詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。

このように、国家公務員と地方公務員では、勤務範囲と仕事内容に大きな違いがありますので、自分がどういう人生を送りたいか、どういう仕事をしたいのか、といった視点で考えてみると良いでしょう。

2.公務員試験の概要について

ここからは、いよいよ公務員試験について説明していきます。

2-1.公務員試験は出題科目・内容はとても多い!

ここまでで公務員というものについてなんとなくご理解されたかと思いますが、公務員試験の最初の関門は何と言っても一次試験と呼ばれる筆記試験を通過することです。

どんなに公務員になりたいと思っていてみ、まずは筆記試験に合格しなければならず、そして一次試験に合格するのも決して簡単なことではなく、ほとんどの場合、20科目ほどの勉強をしなければならないためしっかりとした対策が必要となります。

公務員試験は、「教養択一試験」「専門択一試験」「論文試験(教養)」「面接試験」が課せられるのが一般的です。

試験によっては専門択一試験がない場合や、専門記述試験や適性検査が課せられるケースもありますので、必ず受験先の要項で確認するようにしてください。

特に、教養択一試験と専門択一試験は公務員試験を突破する上で非常に重要な試験となり、まずはこれらを攻略することを目指しましょう(ちなみに択一試験とは5肢択一問題のことで5択から一つ選択する形式です)。

それぞれの科目の詳細については以下のとおりとなります。

教養択一試験

教養択一試験には「一般知能」と「一般知識」があり、それぞれの科目は以下のようになります。

一般知能

文章理解・・現代文、古文、漢文、英文

数的処理・・数的推理、判断推理、資料解釈

一般知識

人文科学・・日本史・世界史・地理・思想・文学・芸術

自然科学・・数学・物理・化学・生物・地学

社会科学・・政治・法律・社会・経済

まず、一般知能は大きく「文章理解」と「数的処理」に分かれます。

文章理解は現代文や英文などの長文を読解するものです。「要旨把握」「内容把握」「空欄補充」「文章整序」の4つの形式で出題されます。

数的処理については、数的推理、判断推理、資料解釈に分類され、数的推理は小中学校でやった算数、判断推理はパズルや図形的な問題、資料解釈は与えられた資料を読み取り正しいものを選ぶ、というものです。

数的処理はどの試験でも必ず出題される上に出題数が多いため非常に重要な科目です。

しかし、苦手とする人が多くやっかいな科目でもあるため、早めにしっかりと対策していくことが必要となります。

一般知識は基本的には高校でやる科目であり、難易度としてはセンターレベルと考えるといいでしょう。大学受験でどれだけ勉強したかが、ここにかかる労力の差となって現れてきます。

一般知識は暗記が中心となってくるため、勉強を始めるタイミングも一般知能よりも遅めで大丈夫です。

もちろん全科目やる必要はありませんが、それでも科目が膨大なため、他の重要科目をいかに早めに終わらせることができるかがポイントとなります。

専門択一試験

受験生の多い行政系(事務系)の公務員試験の場合、専門択一試験は法律系、経済系、行政系に分けることができ、それぞれの科目は以下のようになります。

専門科目(行政系)

法律系・・・憲法・民法・行政法・刑法・商法・労働法

経済系・・・経済原論・財政学・経済史・経済事情・経済政策・経営学

行政系・・・政治学・行政学・社会学・国際関係・社会政策

「こんなに科目があるの?!」と驚いた方もいるかもしれませんが、すべての科目が出題されるわけではないので、受験先の出題数や科目を確認して対策をすれば問題ありません。

専門択一試験は主に大学で学ぶ科目となるため難易度は比較的高く、しっかりとした対策が必要となります。

技術職の受験生であれば、職種ごとに試験科目が異なり大学で専攻している科目が試験科目となることが多いです。(例:建築職の場合、構造力学、建築計画、建築法規、都市計画など)

出題科目は多いですが、どれも重要な科目というわけではなく、特に重要なのは憲法、民法、行政法そして経済原論です。

これらの科目は専門試験が課される試験であれば必ず出題され、かつ出題数も多いため公務員試験を突破するためには必ず対策しておかなければなりません。

教養科目についても言えることですが、出題科目が少なかったり、そもそも出題されない科目もあるため受験先の試験情報を確認し、どの科目が何題出題されるか確認し、重要な科目から勉強するようにしていきましょう!

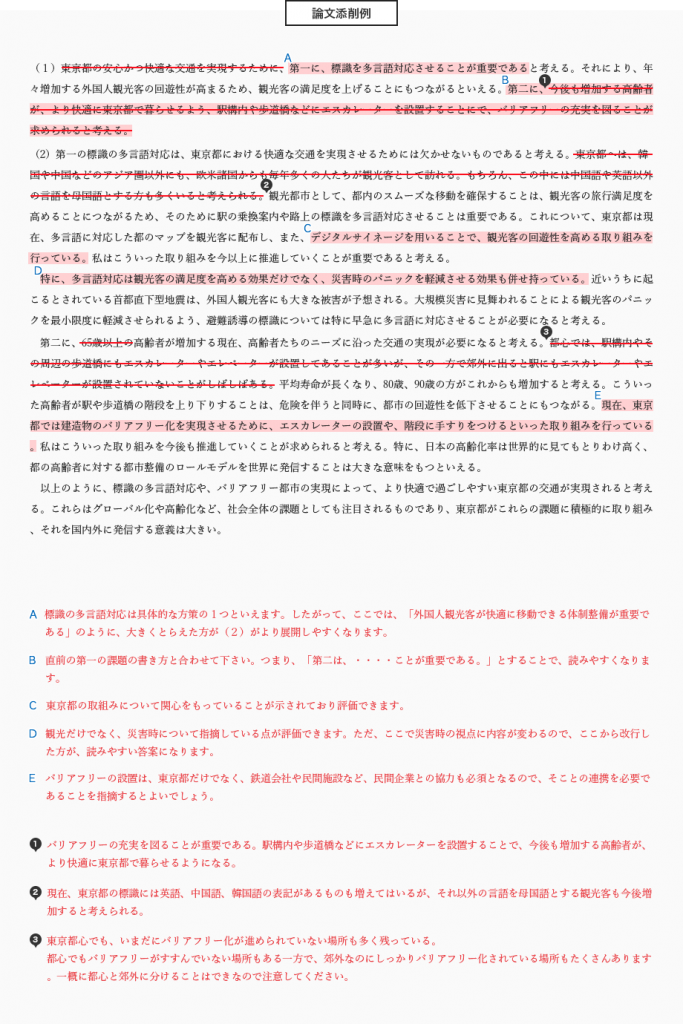

論文試験

論文試験は「教養論文」とも言われるもので、受験生の「考察力」「論理力」「表現力」などが試される試験です。

文字数は800〜1500文字、時間は60〜90分で行われるのが一般的です。

出題テーマは、国家公務員・地方公務員ともに「行政課題型」というものが多く、自治体によっては「自己PR型」「志望動機型」といった形式も出題されます。

■行政課題型の内容

「魅力あるまちづくり」「〇〇県の課題・将来像」「災害対策」「ワークライフバランス」など、こうしたテーマについて国や自治体としてやるべき対策について論述します。

■自己PR型の内容

「これまで主体的に取り組んできたこと」や「努力した経験」などを述べ、そこで学んだことや職員として働く上でどのように活かせるのか、といったことを述べます。

■志望動機型の内容

「なぜその自治体を志望するのか」「どのような仕事をしたいのか」といった、志望する自治体の現状や施策について把握し、仕事をイメージして「〇〇に取り組みたい」というように熱意をアピールします。

面接試験

面接試験はどの試験を受けるにせよ必ず課せられる試験です。

形式としては、「個別面接」「集団面接」「集団討論」「プレゼンテーション」など、受験先によって様々ですので受験先の要項を見て確認しましょう。

それぞれ以下のような形式で行われます。

■個別面接

個別面接は、受験生1人に対し面接官が3〜5人という形式で行われます。

質問内容としては、志望動機ややりたい仕事、自己PR、受験先の政策について、退職理由(転職であれば)など様々です。

時間は15~30分程度ありますので、しっかりと内容について事前準備をする必要があります。

■集団面接

集団面接は、受験生が3~10人に対して面接官が3~10人という形式で行われます。

質問内容は個別面接とほぼ変わりませんが、他の受験生が自分が用意していた答えを言ってしまう可能性があるため、ある程度幅を持たせて回答を用意しておく必要があります。

■集団討論

グループディスカッションとも言われたりしますが、5~10人のグループであるテーマについてディスカッションをし、3~5人ほどの面接官が討論の様子を見てシートにチェックをし評定します。

時間は40~90分と幅がありますが、60分で行われることが多いです。

集団討論は個別面接や集団面接では見ることができない協調性やリーダーシップ、バランス感覚などを評価することを目的としています。

どの役をやり、どのように立ち振る舞うか、といったことを事前に固めておいたほうが良いでしょう。

■プレゼンテーション

プレゼンテーション面接は、与えられたテーマ(施策や自己PRなど)について面接官の前でプレゼンテーション(プレゼン)をして、その後質疑応答を行うという形式です。

プレゼンをするにあたり、事前に作成した資料をレジュメとして配布したり、ホワイトボードに板書して発表するケースもあります。表現方法や発表内容が評価の対象となります。

近年、公務員試験は面接重視の傾向になっていることから、様々な形式で受験生を評価するようになってきています。これまでのように、志望理由を丸暗記して望めば受かるものでもなくなっているので、決して軽く見ることなくしっかりと対策するようにしましょう。

出題科目についてさらに知りたい方は公務員試験に出題される科目まとめ(行政・事務系)を参考にしてみてください。

2-2.受験する試験の「程度」や「区分」は必ずチェック!

公務員の種類だけ公務員試験の種類があります。

・あなたが高卒なのか大卒なのか

・国家公務員になりたいのか地方公務員になりたいのか

・その中でもどこの省庁や自治体の職員になりたいのか

・さらに行政系なのが技術系なのか

これら全てにおいて公務員試験を受けるにあたって試験の内容が異なります。

「程度」について

まずは学歴ごとに試験の「程度」が異なります。

「程度」というのは「大学卒業程度」「短大卒業程度」「高校卒業程度」のように分類され、試験によっては「1類」「2類」「3類」、また「上級」「中級」「初級」といった分類もありますがいずれもそれぞれ大卒、短大、高卒程度と同義です。

本記事は大卒者の方をターゲットとしているので、「大卒程度」「1類」「上級」といった試験を受験する方が大半かと思います(後述しますが民間等で社会人経験がある人は経験者採用試験というのも受験できます)。

ただし、大学卒業程度といっても大学を卒業する見込みであったり、もしくは大学を卒業している必要はありません。高卒でも受験することはできます。

あくまで試験内容が法律や経済、技術職であれば工学系というように大学で学ぶ内容となっているためであるので、年齢要件さえ満たしていれば受験できるところがほとんどです

※中には学歴要件がある試験もあるので必ず受験要項で確認してください。

「区分」について

さらに、試験「区分」というものがあります。

「◯◯県採用試験」とある場合でもその中で職務内容ごとに試験区分が分けられ、文系職種であれば行政、法律、経済区分、理系職種であれば建築、電気、機械というように分類されます。

文系・理系というのは目安に過ぎず、例えば法学部の人が電気職を受験したり、逆に理系の人が行政職を受験することも可能です。実際、理系の人で行政職を受験する人はたまに見かけますので、法律や経済をきちんと勉強すれば合格はできると思います(逆のパターンはかなり少ないですが)。

さらには警察事務や学校事務、一般事務という区分もあり、公務員というのは実に様々な職務内容となっているのでそれだけ公務員試験の種類が存在するということだけ覚えておいてください。

ここまで読んで何のこっちゃわからない!という方は以下の内容で理解しておくとよいでしょう。

文系の場合大卒程度(上級、1類)の行政職(事務職)の試験を受験するのが一般的。場合によって経済職や法律職の応募があるので、それらを受験する人もいます。

理系の場合理系であればそれぞれ専攻してる分野(電気や建築などの技術職)で、大卒程度の試験を受験するのが一般的だと思っておいておけばいいでしょう。ただ中には理系でも行政職を受験する人もいます(逆はあまりありません)。

受験先は今すぐに決める必要はない!

こんなに種類があったら決められないよ!と思っている人も多いかもしれませんが、いきなりピンポイントでどこを受験するかを決める必要はありません。受験を申し込むのは試験日の2〜3ヶ月ぐらい前なのでその時に決めれば大丈夫です。

よくある傾向としては、大卒向けの試験であれば国家一般職、国税専門官、裁判職事務官、特別区または東京都、地方上級試験(政令指定都市)をメインとして受験し、比較的小さい市役所(地元の市役所など)を受験するというパターンが多いです。

公務員試験は筆記試験の日程さえ被らなければいくつでも併願できます(受験料は無料です)。なので日程を確認し、職種や自治体によって出題科目が異なるのでどこを受験するかということはなんとなく決めておくべきです。

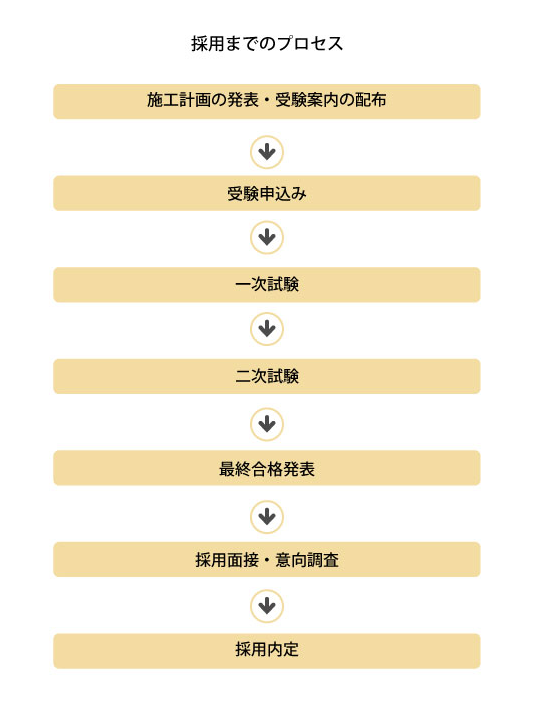

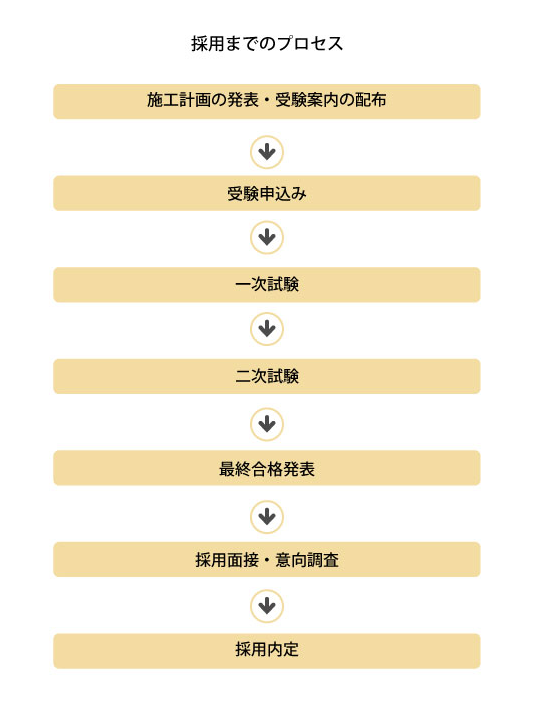

2-3.公務員試験の採用までの流れ・スケジュールは?

公務員試験は、一次試験で教養科目や専門科目の試験が行われ、二次試験で論文試験や面接試験が行われることが一般的です。中には三次試験や四次試験まで課される試験もあります。

それらに合格すると「最終合格」となりますが、最終合格=内定ではない、ということに注意が必要です。

国家総合職・一般職では最終合格後に官庁訪問という、各省庁での採用面接が行われ、それに合格すれば内定となります。

また、地方公務員試験でも、最終合格後に「最終合格名簿」や「採用候補名簿」というものに掲載され、その後に面談などを通して内定が決定します。

そのため、数は少ないですが、最終合格したのに「採用漏れ」という事態も起こりうる、ということは知っておくべきです。

2-4.日程さえ被らなければいくらでも併願は可能

公務員試験は例年、多くの方が受験する試験として、4月の国家総合職試験から始まり、5月に東京都・特別区や裁判所職員の採用試験、6月には国家一般職や国税専門官、地方上級(政令指定都市・道府県長)などの採用試験があり、その後は比較的小さい自治体の試験がちょくちょくとあります。

平成29年度の主要な試験の一次試験の日程は以下のとおりでした。

| 4/30(日) |

国家総合職試験 |

| 5/7(日) |

東京都Ⅰ類B(一般・新方式)

特別区Ⅰ類(一般方式)

警視庁警察行政職員Ⅰ類

東京消防庁職員Ⅰ類(事務) |

| 5/14(日) |

東京都Ⅰ類A

裁判所職員(裁判所事務官)

裁判所職員(家庭裁判所調査官補) |

| 6/11(日) |

国税専門官試験

財務専門官試験 |

| 6/18(日) |

国家一般職(大卒程度) |

| 6/25(水) |

市役所(A日程) |

| 7/2(日) |

国立大学法人等職員採用試験 |

| 7/23(日) |

市役所(B日程) |

| 8/13(日) |

東京都キャリア活用採用 |

| 9/3(日) |

特別区Ⅰ類(新方式)

特別区経験者採用

国家一般職(高卒・社会人)

税務職員(高卒) |

| 9/10(日) |

特別区Ⅲ類

東京都Ⅱ類Ⅲ類

東京消防庁職員Ⅲ類(事務)

警視庁警察行政職員Ⅲ類

裁判所事務官(高卒者区分) |

| 9/17(日) |

市役所(C日程) |

| 9/24(日) |

地方公務員試験(短大卒程度・高卒程度) |

| 10/16(日) |

市役所D日程 |

これらは実施される公務員試験の一部です。時期が遅くなるほど採用する自治体の規模が小さくなり、採用数も少なくなる傾向にあります。

ですので、ほとんどの受験生は、5〜7月で一次試験のピークを迎え、8月以降に内定が決まっていきます。地元の市役所などを受験する場合はC日程やD日程を受けることになるため、内定が秋以降になります。

年度や自治体によって採用を行わない場合(特に小さい自治体)や、試験の日程が変わる場合もありますので、受験を検討している場合は必ず最新の受験要項で確認するようにしましょう。

そして、公務員試験は年齢などの要件さえ満たしていれば、日程が被らなければいくつでも無料で受験することができます。

「じゃあ落ちてもいいように10つくらい受けたほうがいいのでは?」と思うもいるかもしれませんが、2-1の試験科目で説明したとおり、受験先によって出題科目や出題数が異なります。

そのため、あまりにも併願してしまうと、それだけ多くの科目を勉強しなければならなくなり対策が大変になります。

ですので、試験科目が被っている4〜6つくらいを受験するのが望ましいと言えるでしょう。

併願先を決めるポイント

併願するポイントは、例えば国税専門官のように専門的な試験を目指すのでない限り、「いかに合格できるか」を考えるべきでしょう。

実際に、国家公務員、地方公務員関係なく日程が被らなければとにかく受験するケースが多いです。(福祉がやりたい!などやりたいことで決めてもどうせ異動になるので考えてもあまり意味がありません)

とはいえ、先述のとおり、むやみに併願をすると試験対策が大変になってしまうため、一次試験の科目に注目すると良いでしょう。

- 教養試験だけなのか専門試験もあるのか

- 追加で対策しなければならない科目はどの程度あるか

こうした視点で、いかに効率的に学習できるかを考えて併願先を探すと良いでしょう。

2-5.絶対に確認!年齢要件について

公務員試験で非常に重要な点として、いずれの試験を受ける場合にも年齢制限があります。これをクリアしなければそもそも試験を受験することすらできません。

「自分は歳がいってしまっているから公務員になれないだろうか?」

そのように考えてしまっている方もいるかもしれませんが、ご安心ください。

国家公務員の場合、受験翌年の4月1日での年齢条件はおおむね30歳と比較的若めですが、地方公務員の場合は自治体により幅があり、30歳以上でも受験できるところが増えてきています。

中には59歳(実質的に上限なし!)という市役所もあるので、諦める前に一度チェックしてみましょう。

年齢制限はほぼない!30歳以上でも受けられる公務員試験はたくさんあるの記事を参考にご覧ください。

また、民間企業等で数年間の勤務経験がある方はある程度年齢がいっていても「経験者採用」という枠で受験することができます。詳しくは社会人が受験できる公務員試験の内容と採用後の待遇についてをご覧ください。

ただし、年齢的に受験できるとしても、「なぜ今公務員を目指すのか」ということを面接では相当突っ込まれることが予想されるので、注意が必要です。

特に、職歴がない方や、アルバイトなど非正規社員として働いていた方は十分な対策をするようにしましょう。

※以下の方は公務員としての適正を欠くとのことで、受験はできませんが少数のため参考程度に載せておきます。① 成年被後見人または被保佐人(準禁治産者を含む)

② 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行までを受けることがなくなるまでの者

③ 公務員としての懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過していない者

④ 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者このほか、「日本国籍を有しない者」は国家公務員試験は受験できません。地方公務員の場合は、自治体によって異なります

2-6.公務員試験の難易度は偏差値じゃないから気にしないこと!

巷にはよく公務員試験の難易度ランキングなるものが存在しています。

大学受験を経験された方であれば馴染みの深いものですが、公務員試験については基本的にそういったランキングはあてにしないほうがいいでしょう。

というのは、大学受験は単純に「偏差値」というわかりやすい指標で判断することができるため、試験が難しいほど偏差値が高い(難易度が高い)ということができます。

しかし、公務員試験は筆記試験だけでなく面接試験も重視されているので、筆記試験でいくらいい点数を取っても採用に至らないケースはいくらでもあります。

次のような2人がいる場合、どちらが優秀かを判断することは難しいのはお分りでしょう。

- 筆記試験が満点だったが面接が苦手で不合格だった人

- 筆記試験の点数は低かったければ面接が得意で合格した人

公務員試験はこうしたことが往々にして起こるものです。こうしたことを難易度としてランキング付けできるはずがありません。

このように、公務員試験に最終合格するには様々な要素が含まれているので、単純に試験が簡単・難しいという基準で受験先を決めるのはやめておくべきです。

とはいえ、国家総合職と裁判所事務官総合職は、ずば抜けて難しいのは事実です(衆議院事務職員なども合格率の面では難しい部類に入りますが採用数が少ないためここでは割愛します)。

前者はいわゆる官僚になる人(キャリア組とも言います)が受ける試験であり、後者は院卒生を対象とし司法試験組が受験するような試験となっており、ともに高学歴かつ勉強ができる受験生が多数占めており公務員試験の中でも最難関の試験となっています。

国家総合職および裁判所事務官総合職以外では、国家公務員は筆記試験のウエイトが高く、問題レベルも高い傾向にあります。

一方、地方公務員の場合は大きい組織(都道府県レベル)は筆記試験がやや難しい傾向にあり、小さい自治体(市区町村)は易しめな傾向があります。

しかし、試験に合格したいからという理由で試験の易しい自治体を受けるというスタンスはおすすめできません。

なぜなら前述のとおり公務員も面接重視の傾向となっているため、たとえ筆記試験に合格できたとしても最終的に内定をもらえるかどうかはわからないからです。

一般的に筆記試験のレベルが低いところほど受験者が集まり、また民間併願者や現在民間企業で働いている人なども受験することも多いことから面接のレベルは高くなります。

勉強だけしてきた人に比べ併願者や社会人のほうがコミュニケーションのレベルはもちろん高いので、そのような受験生と戦わなくてはならないということを覚えておいてください。

倍率についてはどう考えるべきか?

試験の難易度と一緒に考えられがちなのが倍率ですが、試験全体の倍率に関してはあまり気にしなくてもいいかと思います。

「え?!倍率は重要でしょう!」と思われるかと思いますが、もちろんそもそもの採用人数が少なく、数十倍や数百倍になる試験は採用されるのは難しいと思います。しかし、一次試験から最終合格までの倍率が10倍ぐらいであればそれほど恐れる必要はありません。

10倍というとすごい倍率のように見えますが、それほどでもないです。

なぜなら公務員試験は無料で受験できるため記念受験組が多いです。きちんと勉強している人だけで考えれば実質の倍率はかなり低くなるはずです。

逆に面接の倍率が高い試験や3次試験や4次試験のように面接回数が多い試験(小さい自治体に多い)は人物重視の傾向が非常に強いため、いくら面接が得意でも合格は難しくなってくるので要注意です。

そこの自治体出身でない人や勉強が得意な人はまずは試験日の早い国家公務員や都道府県、政令指定都市を狙っていくといいでしょう。

公務員試験の倍率については、公務員試験の倍率と知っておくべき対策についてをご覧ください。

2-7.公務員試験の勉強時間もあまり気にする必要はない!

よく「公務員試験に合格するには何時間勉強すればいいですか?」と聞かれますが、これについて明確な答えはありません。

聞かれたら「やれるだけやってください」と言うだけです。

公務員試験に合格するのに必要な勉強時間は大卒レベルの行政職試験であれば1000〜1500時間と言われており、一般の人であれば半年〜1年勉強すれば受かる試験ではあります。

ただ、公務員試験は試験科目が膨大であるため、以下の内容に大きく左右されます。

- 大学受験で何の科目を選択したか

- 得意・不得意科目は何か?

- 大学の専攻は何か

- 受験する試験に専門試験があるかどうか

大学受験でセンター試験の勉強をしていた人のほうが有利になりますし、大学で経済学や法律を専攻していると比較的スムーズに学習を進めることができます。

また、主要科目に苦手意識があればその分余計に時間がかかりますので、あくまで勉強時間は参考程度に考えておくべきです。

勉強時間については公務員試験合格に必要な勉強時間について知っておきたいことでもまとめていますので、気になる方は参考にしてください。

こうしたことから、司法試験や公認会計士といった超難関試験に比べれば合格しやすいですが、宅建や簿記2級のようなメジャー資格よりははるかに難しいものであることは間違いありません。

とはいえ、半年〜1年もの間ずっと勉強をし続けなければなりません。どうしても怠けがちになるでしょう。

特に勉強の習慣がない人にはつらいかと思いますが、こちらの習慣化のコツの記事では、どうしたら習慣的に続けることができるかを紹介していますので、諦めグセのある人はぜひご覧ください(別サイトに飛びます)。

3.試験に合格するための具体的な対策方法

ここからは試験に合格するために必要なことをお伝えしていきます。

3-1.いつから勉強を始めればいい?

まずはいつから勉強を始めればいいか、について考えましょう。

もしかしたら「早ければ早いほうがいい」と考えている人も多いかもしれませんが、個人的にはそれは微妙なところです。

中には大学1年や2年のときから勉強を始めている方もいますが、国家総合職のような超難関試験を受験するのでなければ試験の1年前からの勉強で十分だと考えます。

なぜなら試験までに2年も3年も勉強すると必ず「中だるみ」をしたり「覚えたことを忘れる」ということが発生するからです。

上記でお伝えしたとおり、公務員試験は1年間しっかりと勉強をすれば合格することができる試験です。ですので、長期間だらだらとやるよりは1年間で集中して勉強したほうがはるかに効率的です。

また、大学1年や2年の間はしっかりと遊んだり、部活やサークル、バイトなどの課外活動にも専念しておくべきです。

なぜなら、繰り返しお伝えしていますが、公務員試験は面接試験も非常に重要です。

公務員試験の勉強ばかりしていると「学生時代頑張ったこと」について言えないばかりか、大人とのコミュニケーションすらうまくいかなくなってしまいます(面接試験だけでなく就職してからも困ります)。

特に公務員試験を受験する人はコミュニケーションが苦手な方が多いので、試験までに余裕がある方はいろんな経験をするようにしてください。

特に地方公務員試験は面接の比重が大きいため、勉強ばかりできても採用されることは難しいです。

こうしたことから、あまり早く始めても後々困ることにもなるため、1年前くらいから集中してやるのがおすすめです。

逆に時間がない場合はどうすべきか?

「試験まで3ヶ月くらいしかないけどどうにかなりますか?」という質問を何度もされますが、これも上記でお伝えしたように、その人が「これまでどれくらい勉強してきたか」「今何を専攻しているか」「受験先の科目は何か」で合格可能性は大きく変わります。

正直、試験まで3ヶ月程度しかない場合、よっぽど頭のいい人でなければ「大丈夫」というのは難しいでしょう。

特に問題となるのは「数的処理」です。

この科目は全ての試験で多く出題される主要科目でありながら苦手とする人が多いので、これを他の科目も勉強しながら3ヶ月以内に習得するのは相当難しいと言えます(1年かけて勉強しても苦手な人は多くいます)。

そのため、もちろん受験することは問題ないですが、少し余裕のある日程の試験や次年度の試験を視野に入れることをおすすめします。

ただ、時間がない方は戦略を考えることは重要です。詳細は公務員試験に3ヶ月〜半年の短期間で合格する勉強法をご覧ください。

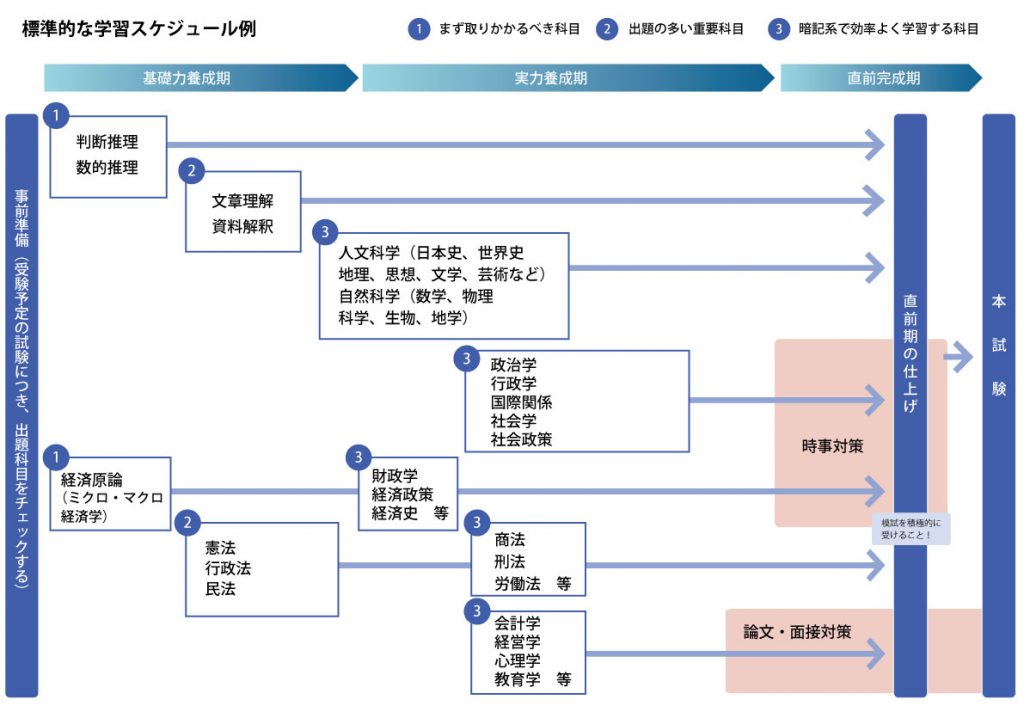

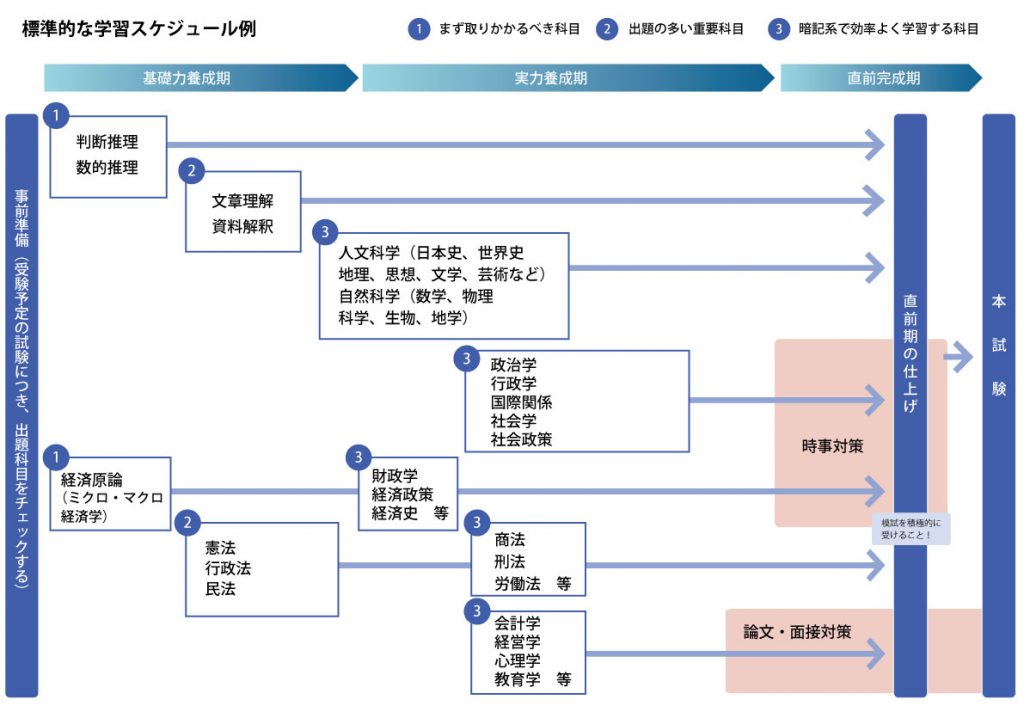

3-2.勉強を始める前に学習スケジュールを決めよう!

膨大な試験科目をこなしていくには闇雲に勉強をするのではなく、優先順位が必要となります。

それぞれの科目についての学習イメージを掴んでいただけるよう説明していきます。

学習の全体スケジュールは以下のようなイメージになります。

受験先によって必要ない科目もあるので全ての方に該当するものではありませんが、一般的には以下のようなスケジュール感で学習を進めていけばよいでしょう。

以下では、主要科目についてどのように学習を進めていけば良いか説明していきます。

数的処理

繰り返しになりますが、数的処理は非常に重要な科目であり、公務員試験の勉強を始めたらまず取り掛かるべき科目です。

毎日勉強し、パターンを身につける必要があり、できれば本試験の1年くらい前から少しずつ勉強していくことが望ましいでしょう。

公務員を目指すと決めたのであれば必ず毎日学習し体に覚えこませることです。

数的処理は、特に文系の方は苦手とする人が非常に多いので決して甘く見てはいけません。

公務員試験の数的処理が苦手な人が知っておくべき勉強法に苦手な人向けの勉強法を解説しています。

憲法・民法・行政法

いずれも重要な科目ですが、まずは憲法に取り掛かりましょう。

憲法は学習しやすい科目であり、憲法の知識は民法や行政法のベースとなるからです。

民法と行政法は非常に学習量が多いため、なるべく早めに憲法を終わらせるようにしましょう。

憲法は数的処理と同時期くらいに学習を始めることをおすすめします。憲法が一通り終わったら民法、行政学と進めていきます。

これらの科目で最も難しく苦手とする人が多いのは民法でしょう。

民法は出題範囲が広く、知っておくべき条文が非常に多いため対策が難しい科目です。

逆に言えば、民法を得意にできれば、他の受験生と大きく差をつけることができます。

また、民法を得意とまでは言えなくても、足を引っ張らないレベルまでもってくることはとても大切なのです。

民法の勉強方法については公務員試験の民法を得点するために押さえておくべきことを参考にしてください。

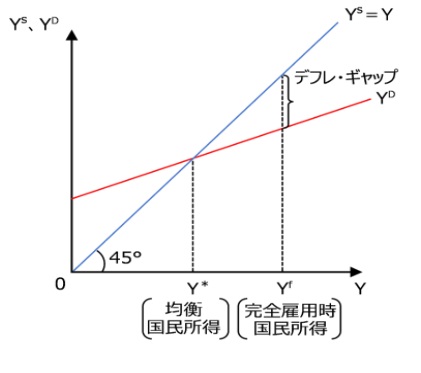

経済原論

経済原論は「ミクロ経済学」と「マクロ経済学」に分かれますが、まずはミクロ経済学から取り掛かります。

経済学は慣れない専門用語が多く、数式やグラフの出題が多いため、数学が苦手とする文系の方が非常に苦手とする科目です。

また、法律科目に比べて内容を理解するのに時間がかかるため、なるべく早めに着手することが望ましいです。

ミクロ経済学については、捨てるのはもったいない!ミクロ経済学の勉強方法についての記事を参考にしてみてください。

ここまでは公務員試験における「主要科目」というもので、最初にまず学習すべき科目です。いずれもどの試験でも出題数が多く、多くの勉強時間が必要なため早めに攻略するようにしましょう。

以下は、これら主要科目の学習がある程度進んでから取り掛かるようにします。

文章理解

文章理解は「現代文」「英文」「古文(自治体によって)」が出題されますが、出題数が多いためなるべく早めに着手することがおすすめします。

大学受験で英文や現代文を読み込んだという方であれば、それほど早くに対策する必要はありませんが、そうでない方はまず文章に慣れることが大切です。

特に英語にアレルギー反応がある人が多く捨てる人もそれなりにいますが、毎日1問でもいいので少しずつ解いていき、感覚を身につけることをおすすめします。

人文科学・自然科学

人文科学は日本史・世界史・地理・思想・文学・芸術、自然科学は、数学・物理・化学・生物・地学で、高校で学ぶ理系科目です。

多くの場合、年明けから2月くらいから学習を進める場合が多いです。

というのも、特に専門科目が必要な試験を受ける場合、それらの対策に時間を取られるため、これらの科目まで手が回らないからです。ある程度学習が進んでから取り掛かるようにします。

科目が膨大ですので、すべての科目を一から勉強するのはあまりにも非効率的です。そのため、受験先の出題数や科目を見て必要な科目で、かつ頻出の分野を勉強するようにしましょう。

特に、大学受験であまり勉強をしてこなかった方は苦労を強いられる科目ですので、苦手意識のある科目はそれなりの対策が必要です。

受験する試験によっては捨て科目を作ることも可能で、思想や文学・芸術、数学や物理・化学を捨てる人はそれなりにいます。その代わり他の科目でしっかりと得点できるようにしましょう。

政治学・行政学・財政学・社会学・経営学

これらの科目はいわゆる「学系」科目と呼ばれており、内容としては暗記が中心で比較的得点しやすい科目です。教養科目や他の専門科目とかぶる分野でもあるため年明けに同時に勉強を進めていくパターンが多いです。

受験先によって出題科目や出題数が異なるため、優先順位を決めて学習を進めていきましょう。

また、国家一般職の試験では政治学と経営学が非常に難易度が高いため、併願する試験との兼ね合いを見て科目を選ぶなど工夫が必要です。

時事対策

多くの人が苦手とし、なんとなく対策をしているのがこの時事対策です。

しかし、どの試験でもそれなりの出題数があり、全出題数の割合の5〜20%ほども出題されるため決して侮れない科目です。

内容は、社会事情や経済事情、法改正や最新判例などで、他の科目と関連する科目ともいえます。

直前期に「速攻の時事」(時事対策で鉄板の参考書)をひたすら暗記をし、日頃から新聞やニュースをチェックしてアンテナを張るようにしておくことが大切です。

また、模試を受けることで速攻の時事ではカバーできない知識をインプットするようにすることをおすすめします。

小論文・面接

教養科目や専門科目の勉強に追われ、対策がおろそかになるのが、この小論文と面接対策です。

繰り返しになりますが、公務員試験は小論文や面接対策の比重が大きく、これらの点数が低いと不合格になる可能性が非常に高くなります。そのため、必ずしっかりと対策を進めるようにしましょう。

直前期に対策する場合が多いこれらの科目ですが、文章を書くのが苦手な方や、面接が苦手と感じる方は年明けから少しずつ始めるなど早期の対応が必須となります。

なぜなら、論文と面接対策は暗記科目とは違い短期で習得するのが難しいからです。

特に面接はその人の「コミュニケーション力」が試される試験ですので、これまでの人生で積み重ねてきたものを短時間で変えることは不可能です。

少しでも不安のある方はなるべく早めに(できれば年明けくらいから)対策を進めるようにしましょう!

小論文と面接対策については以下の記事が役に立ちますのでご覧ください。

その他の科目

上記で説明した科目でほとんどの試験は対応できますが、会計学や商法、刑法、国際法など、受験先によっては学習が必要になる科目があります。

ですが、まずはここまで説明した科目をきちんと対策し、それ以外の科目については試験が近づいてきたら他の科目の進捗を見ながら勉強を進めていけば良いでしょう。

このように公務員試験は科目が非常に膨大であるため、優先順位を考え、しっかりとスケジュール感を持って勉強を進めていかないと試験に間に合わず、試験本番で得点できないという事態に陥ってしまいます。

「なんとかなる」と思っている人ほどなんとかならない場合がほとんどです。決して甘く見ず、公務員を目指すと決めたらすぐに勉強を始めましょう。

3-4.過去問を制す者は試験を制す!

やはり公務員試験に合格するためには過去問をこなすことが重要です。

予備校で使う問題集であれば、あまり奇問や悪問は載っておらず各カテゴリで比較的よく出る問題が中心なので、基本的には予備校の問題集をマスターすればほとんどの試験に合格できます。

予備校に行かない場合でも、とにかく過去問を解いていくことが重要です。

過去問をこなすという勉強はあらゆる試験に共通するものです。TOEICや簿記などの資格試験の勉強をした方であればわかるかと思いますが過去問はとても大切です。

「過去問を制するものは試験を制する」とまで言われてますから、公務員試験の勉強をする=過去問を解く、という認識でいても過言ではありません。

独学の方でも方法は同じで、市販の過去問が掲載された問題集を買い、とにかく解けるように何度も回してください。

ただし、過去問集として「スーパー過去問(スー過去)」が有名ですが、いきなりそのようなガッツリとしたものに取り掛かっても解説の簡素さや問題数の多さで挫折します。

独学で初学者の方は以下のステップで進めると無理なく身につけることができるでしょう(アウトプットが重要な数的処理などは2から始めてもよいかもしてません)。

学習ステップ

- 易しめのテキストで一通り理解(完璧に理解する必要はありません)

- 易しめで解答が充実している問題集で基礎を身につける

- それからスー過去などで数をこなす

- 問題を解き間違ったものについては解説を理解し、テキストで該当の箇所を確認する

注意点として、公務員試験は難問が解けなくても基本〜標準問題が解ければ合格できる試験なので、解説をいくら読んでもわからない問題は後回しにしてください。

まずは基本的な問題を解けるようにする、というのを必ず意識するようにするべきなのです。

落ちる人ほどいろんな問題集に手を出したり、分からない問題に何時間もかけてしまったりする傾向にあります。

また、注意したいのは過去問が解けるということと、解答を覚えるということは違うということです。

よくあるのが、「過去問を何度も解いたけれど初見の問題が解けない!」というケースです。

これは、過去問を繰り返した結果、答えをなんとなく覚えてしまったというパターンです。

過去問を解くときには、「なぜその答えを選んだのか?」という自問自答を常にしていき、理解をしながら進めていかなければ何の意味もないのです。

過去問の解き方について詳しくは公務員試験合格に必要な正しい過去問の解き方のすべてをご覧ください。

予備校に通うにせよ独学にせよ、基本は過去問をきちんとこなすということ覚えておきましょう!

3-5.「独学でも合格できるよ」に騙されないように

試験科目の多い公務員試験はただやみくもに勉強を続けても合格は難しいことはご理解できたかと思います。

独学で合格する人もいますが、「自分も独学でいけるかも?」と考える人が後を絶ちません。

しかし、2-7の勉強時間のところでもお伝えしたとおり、公務員試験の合格はその人のこれまでの学習量などに大きく依存します。

端的に言うと、勉強が得意な人は独学でも合格するでしょうし、苦手な人は難しいでしょう。

もちろん中には「落ちこぼれからでも独学で合格できた」という人もいるかもしれませんが、少ない成功例を参考にあなたがその通りにやることはおすすめしません。判断は自分で行うものですので、他人のそうした声に騙されてはいけないのです。

予備校や塾に通うことのメリットについて

上記の理由以外でも、個人的には予備校や個別指導の塾に行くことをおすすめしています。理由は次のとおりです。

予備校や塾に通うメリット

- 出題傾向をつかめるため無駄な勉強を省くことができる

- 学習ペースは予備校に合わせていればよい

- モチベーションを維持することができる

- わからないところをすぐに聞くことができる

- 面接対策や論文対策は独学はほぼ不可能

以下でそれぞれについて詳しく説明します。

出題傾向をつかめるため無駄な勉強を省くことができる

独学で勉強をすると市販の参考書と問題集を進めていくことになるかと思いますが、そうするとどういった部分が重要かどうかが自分では判断しづらくなります。

受験先により出題傾向や難易度は全く異なります。しかし、市販の問題集は難易度の高い問題や出題数の少ないジャンルも全て網羅しているため問題集を初めから全部解いていくのは非常に効率が悪く時間の無駄です。

ただでさえ科目が多い公務員試験なので、「できる限り効率よく勉強を進める」ことが重要となります。

予備校に通い勉強をすると、「この問題は難しいから国家総合職志望者以外は解けなくていい」といったことを言ってくれます。

こうした情報というのは独学ではなかなか得ることが難しいでしょう。

学習ペースは予備校に合わせていればよい

科目が膨大な公務員試験はスケジュール感を持って勉強を進めることが重要だとお伝えしましたが、予備校に通うことで自分でほとんどスケジュールを考える必要がなくなります。

予備校は、「国家一般職・地方上級合格コース」のように、その試験に合格するためのカリキュラムがパッケージになっているのが一般的です。

そのため、試験日までに学習すべき内容についてあらかじめスケジューリングされているため「何から勉強すればいいのだろう?」と考える必要がありません。

先述した、一般知能と憲法から学習を始めるべきというのも予備校であれば当たり前のようにそうしたスケジュールになっているはずです。

そして次に学習すべき科目も決まっているので間違った優先順位をつける不安もなくなるということなのです。

モチベーションを維持することができる

勉強を進めていく上でモチベーションを維持することはとても重要です。

公務員試験の勉強は半年から1年という長丁場であるため独学だとモチベーションが低下してしまう可能性は非常に高いです。

毎日毎日図書館やカフェに行って問題集を解く、というのを1年間続けることができますか?

もちろん「できるよ!」という人もいるかと思いますが、多くの方にとってこうした生活は難しいのではないかと思います。

また、予備校に通うことで公務員を目指す仲間ができます。勉強を進める上では仲間がいることはとてもいい刺激になり、ふとやる気がなくなったときでも息抜きに話をしたりすることでモチベーションを保つことができます。

わからないところをすぐに聞くことができる

独学で問題集を解いていたら必ず解説を見てもわからない問題が出てきます。

そうしたときに一人で悩んでいるのは時間の無駄ですし、そもそもその問題が解ける必要があるのかどうかもわかりません。

先述のとおり、市販の公務員試験用の問題集にはあらゆる試験の問題が載っているため、例えば国家総合職の問題などは難易度が非常に高く人によっては解けなくてもいいのです。

また、科目内で頻出分野というものがあるため、時間のない受験生は問題や分野の取捨選択も必要となります。

つまり、わからない問題について聞くということ以外に、その問題や分野をやるべきかどうかということも聞くことができ、無駄な時間を減らせるというメリットがあります。

ちなみに、集団授業だと質問がしづらいという人は個別指導の予備校や塾を利用すると�良いでしょう。大手だから良いと思わずに、必ずいろいろ話を聞き自分に合った予備校を選ぶようにしてください。

面接対策や論文対策は独学はほぼ不可能

何度もお伝えしてますが、公務員試験が面接重視の傾向となるため筆記試験後にはしっかりとした面接対策を必ず行う必要があります。

また、論文試験も地方公務員の試験では比重が高い傾向にあるため、それなりの対策が必須です。

面接対策は、入室方法や志望動機の考え方など基本的なことは市販の本である程度カバーできるものの、独学の対策では合格のレベルかどうかを判別することは不可能であるため模擬面接などによる対策が必要です。

志望理由が説得力があるものか、気になる癖や話し方でないかなどは自分では絶対に分からないため、他人に評価してもらわなければならないです。

論文対策も同様です。自分の書いたものが合格レベルかどうかは自分では判断がつかないため、講師によるフィードバックが非常に重要です。

このように予備校や塾などに通うメリットは多くありますが、かかる費用として20〜30万円前後と決して安くはないため独学で勉強を進める人もいます。

しかし、数十万をケチって1年を棒に振ることを考えると決して高くはないはずです(1年早く公務員になったら給料、生活費等考えると数百万の差が出ますよね)。

もちろん予備校に通ったからといって必ず合格するわけではありませんが、合格可能性を高くすることができる投資だと考えれば良いでしょう。

なお、大手予備校のような集団の授業を行うところと、マンツーマンでの個別指導を行うところがあります。

それぞれメリットデメリットがありますので公務員試験対策、予備校か個別指導どっちがいい?詳しく解説しますの記事でどちらがよさそうか確認してみてください。

なお、まずは独学で始めたいという人は参考書選びがとても重要になってきます。正しい参考書選びが合否を決めると言っても過言ではありません。

参考書については大手予備校講師おすすめ!公務員試験で使える参考書まとめで主要科目については紹介していますので参考にしてみてください。

そして、独学の�場合、どのように勉強を進めていくかを自分で考えなければならないため、これまで受験勉強などをしたことがない人にとっては大変であることは間違いありません。

直前になって慌てて予備校に行こうとしても受け入れてくれるところはほとんどありません。

ASK公務員でも直前期に数的処理が分からないと駆け込んでくる方が多くいますが、短期間ではどうにもならないのでお断りしています。

直前に焦っても手遅れです。早いうちに本当に独学で進めていくべきかどうかを判断するようにしましょう。

4.「楽そう」「安定してそう」だから公務員を目指す方へ

さて、ここまで読んでいただいた方は公務員試験の全体像についてなんとなく掴めどのように勉強をしていけばいいのかということがわかったかと思います。

しかし、そもそも「なぜ公務員を目指したいと思ったのか」ということをよく考えてください。

- なんとなく楽そうだから?

- 一生安定で福利厚生もしっかりしているから?

- ワークライフバランスでアフターファイブを満喫したいから?

いずれも公務員を目指す人が言いがちな台詞ですね。ですが、考え方としては甘すぎます。

確かに福利厚生はしっかりしているのは間違いないですが、それは民間企業でも公務員以上に福利厚生が整っているところもあります。

また、一生安泰かというとそうとは言えないかと思います。自治体によっては財政状況の悪化に伴い人員削減(採用数の抑制)を進めているところがあります。

そうすると給与の削減だけでなく、既存の職員の仕事量が増えていき残業せざるをえない状況になります。

最近ではAIの導入に伴い事務職の仕事がなくなるとまで言われていますね。そうすると既存の職員をクビにすることは難しいので、採用を抑制し、しわ寄せがくるのは若手の職員です。

また、よく「省庁の官僚は毎日朝方まで仕事だけど地方公務員は楽でしょ?」なんて聞かれますが、そんなことは全くありません。

正確に言うと、楽な部署もあるけれど、毎日終電まで仕事が当たり前という部署もある、という状況です。

税金の取り立てのような仕事もありますし、住民からの理不尽なクレームにも耐えなければならず強いメンタルが必要であり、決して楽な仕事ではありません。

公務員の休職率は非常に高いことはご存知でしょうか?(もちろん休職できるという環境だからというのもありますが)

民間でもそうですが、大変な部署とそうでもない部署があるだけであり、一概にどうというのは難しいのです。

それでも「公務員として働きたい!」という人は目指せばいいと思います。

自分が公務員として何がしたくて、何ができるか。

このあたりをよく調べ目指しましょう。そうすれば面接の際の志望理由としても使えます。

とにかく楽がしたい、安定したい、という気持ちでは入庁してから現実を知りつらい毎日を送るだけなので、勉強を始める前に「公務員になって何がしたいか」をよく考えてから取り掛かることをおすすめします。

もっと公務員の大変さについて気になる人は以下の本を読んでみましょう。

本書は「公務員志望者は読んではいけません!」というほど公務員の実態について書かれている本です。

公務員の制度の仕組みを知りたい人や公務員に幻想を抱いている方にはぜひ目を通してほしい一冊でもあります。

まとめ

「全解説」とは言ったものの、ここで全てを知ることは不可能です。それほどに公務員試験というのは多種多様であり、勉強方法も人によって異なるということです。

しかし、受験する試験はほとんどの人が同じです。大卒であれば国家一般職や地方上級試験、東京都・特別区などをベースとし、あとは日程などを見て受けたいものを受けるといった感じです。

公務員を目指すと決めたらまずは一次試験突破のために「すぐに」勉強を始めてください。一部の人を除き短期間で受かるほど甘い試験ではありません。

ですが公務員試験レベルの試験に何年もかかってはいけません。

必ず1年以内の合格を目指しましょう!そのためには効率よく勉強を進めていくようにしましょう。

そして、仕事についてもよく知り、「本当に公務員になりたいのか」を自問自答することをおすすめします。

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ

-1024x839.png)

-1024x590.png)