公務員試験では、択一試験、面接試験のほか、論文試験(※)が実施されることも多くあります。択一試験では、社会人として求められる知識と事務処理能力を主に判断し、面接試験では受験生の人柄や採用側との相性を判断しています。

論文試験では受験生の何を判断しているのか?どんなテーマが出題されているのか?

このようなことが気になる受験生も多いことかと思います。

面接重視の傾向にある公務員試験ですが、論文試験も重要な試験のひとつです。

論文はセンスだ、対策をしてもあまり意味がないということをよく聞きますが、それは間違いでありしっかりと対策をしなければ合格することはできません。

ここでは公務員試験の論文試験ついて知っておくべきことや対策について詳細に説明しています。

これから対策を始める方、そして始めてみたけれども不安に感じている方は参考としていただき、少しでも合格に近づいてください。

※自治体等によって論文試験、作文試験など呼び方が若干異なります。ここでは、専門論文試験(法律・経済などの専門的知識を問う試験)ではなく、受験生の見識や関心などを問ういわゆる教養記述試験をまとめて「論文試験」とします。

1 論文試験の評価要素と重要性

論文試験は国家一般職や地方自治体の行政職等で実施されることがあり、特に都道府県庁でよく出題されています。北は北海道から南は沖縄県まで、多くの都道府県で採用されています。

論文試験の「評価要素」は各受験先の受験案内などに「論文試験の内容」として掲載されていることがあります。

たとえば以下のように記載されています。

「社会事象への関心、思考力、論理性等を問います。」

(平成28年特別区Ⅰ類 採用案内)「文章による表現力、課題に関する理解力などについての短い論文による筆記試験」

(平成28年国家一般職(大卒程度) 受験案内)「思考力、創造力、論理力、柔軟性等についての筆記試験」

(平成27年度神奈川県職員採用試験のお知らせ)「見識(社会事象に対する基礎的知識や、論理的思考力、企画提案力、文章作成力などを問います。)」

(平成27年大阪府職員採用試験案内)

自治体等で表現の違いや要素の若干の違いはありますが、評価要素は主に以下のとおりとなっています。

①論理性、論理的思考力

②理解力

③社会への関心度

④表現力

さらに、市町村を含めた地方自治体では、受験生の主体性や積極性といった人物的な面も評価されているといわれています。

近年、公務員試験では特に面接重視と言われていますが、実は論文試験も決して手を抜けない重要な試験です。

論文試験は1次試験に実施されたり2次試験に実施されたりと様々で、しかも配点を公表していない自治体がほとんどです。

その中で配点を公表している神奈川県をみてみましょう。

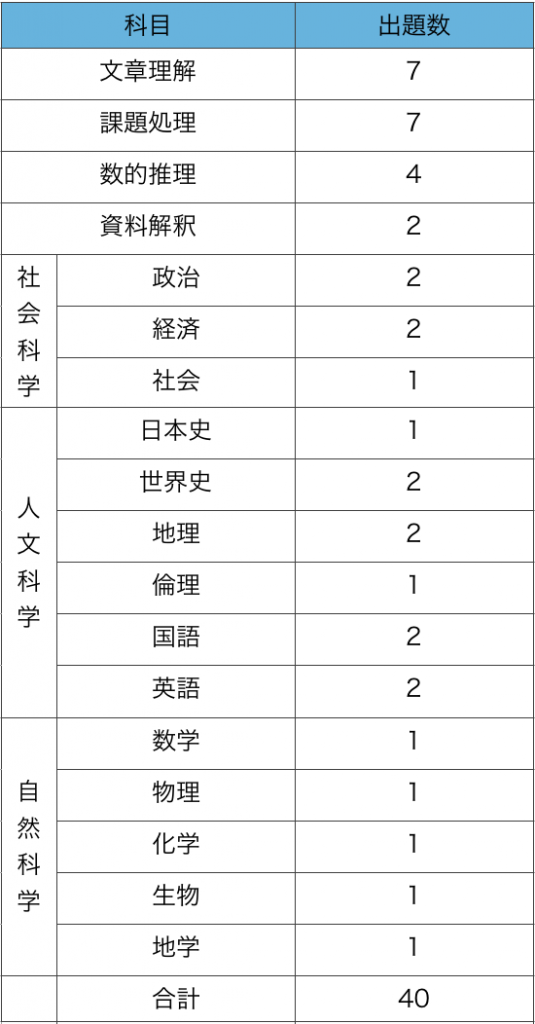

■神奈川県行政

・第1次試験

教養試験(択一式40題)・・・配点100点、専門試験(択一式40題)・・・配点100点・第2次試験

論文試験(記述式)・・・配点100点

グループワーク・・・配点50点

第1回個別面接(15分)・・・配点50点、 第2回個別面接(30分)・・・配点200点

※最終合格者は、第2次試験の結果のみで決定。

(引用元「平成27年度神奈川県職員採用試験のお知らせ」)

神奈川県は第1次試験の結果はリセットされる方式なので、論文が実施される第2次試験の配点をみてみましょう。

さすが面接重視の自治体なだけあり、面接の配点が非常に高くなっています。

しかし、第2次試験400点満点中、論文は100点を占めます。グループワークや第1回個別面接の2倍の配点です。

グループワークは当日のメンバーに若干影響されたり練習する機会が少ないこと、第1回個別面接は面接時間が短いためあまり点数に差がつかないことを考慮すると、しっかり対策をすれば点数が必ず伸びる論文でできるだけ点数を稼ぐべきといえるでしょう。

グループワークで失敗しても、論文で十分に挽回できる配点になっています。

では別の視点から愛知県の採用案内をみてみます。

■愛知県行政Ⅱ

(専門試験に代え、論文試験や面接試験などにおいてその能力を評価する試験種。)・第1次試験・・・教養試験30点(択一式50題)、論文試験15点

・第2次試験・・・口述試験(面接)55点

※各試験科目の成績が一定基準に達しない場合、他の試験科目の成績にかかわらず不合格となる(つまり科目ごとの足切りあり)。

(引用元「平成27年度愛知県受験案内」)

こちらも面接重視で、配点が半分を超えています。しかし、その面接の前にまず第1次試験を突破しなければなりません。

たしかに論文試験の配点は15点ということで全体の配点比率は低くなっています。

しかし、教養試験の択一式は50題で30点の配点です。専門試験の択一と異なり、教養試験は範囲が膨大で細かい知識や超難問が出題されることもあります。

つまり、合格者の中ではさほど差がつかない傾向があります。各種模試等の傾向を見てみても、教養択一については25点前後に合格者が多く分布していることが多くなっています。

このように考えると、択一式ではあまり差がつきません。

したがって、論文で少しでも差をつける必要が出てきます。少なくとも、論点違いの論文や表現力に乏しい論文では1次合格も難しくなるでしょう。

さらに、足切りがあることにも注意が必要です。

どの自治体も面接の配点は高くなっていると思いますが、択一試験よりも論文試験を重視する傾向もあるようです。また、上述のように択一試験では合格者が同じ点数付近にかたまって分布しているため、論文試験でしっかりと得点する必要も生じてきます。

論文試験だからといって手をぬかない、これが最終合格への重要事項になります。

2 論文試験の過去の出題テーマと特徴

論文試験の過去の出題を知ることは、論文対策の重要なポイントになります。

近年は、各自治体が過去2、3年分の出題例をホームページ上に掲載していることも多いので、興味のある自治体について過去問を掲載していないか確認してみましょう。

2−1 地方自治体の論文テーマと特徴

以下、ランダムに各自治体で公表している論文出題テーマを紹介します(引用元は全て自治体ホームページから)。

それぞれコメントを入れています。自分とは全く関係ない自治体であっても、コメントから地方自治体の論文テーマの特徴が見えてくると思いますので参考にしてみてください。

北海道(大卒程度、一般行政・教育行政・警察行政) H26年度

「北海道新幹線の開業は、本州との移動時間の大幅な短縮に伴う道内外との人的・物的交流の活発化など、地域再生の起爆剤として期待されている。

今後、開業効果を広く波及させるため、解決すべき課題について述べるとともに、道の財政状況を踏まえ、道が優先して取り組むべきことについて、あなたの考えを述べなさい。」

仙台市(大卒程度事務) H26年度

「地域の魅力を発信していくことの必要性と、その際に行政が果たすべき役割について、あなたの考えを論じなさい。」

川崎市(大卒程度、行政事務) H27年度

「川崎市では、急速に変化する近年の社会経済状況などに対応する「新たな総合計画」の策定に向けて検討を進めています。

総合計画とは、これからの川崎市の目指すべき方向やそのための取組内容を明らかにする、10年間程度のまちづくりの計画であり、川崎市の将来に向けた道しるべと言えるものです。

そこで、「10年後の川崎市をどのようなまちにするべきか」という川崎市の将来像について、現在の社会情勢や今後の社会環境の変化などを踏まえながら、あなたの考えを述べてください。」

愛知県(大卒程度) H27年度

「グローバル化が進展する中、愛知県が世界中の人材や資本を取り込んで飛躍するためには、何が必要と考えるか。」

H26年度

「非正規雇用の拡大について考えるところを述べよ。」

大阪市(事務行政) H27年度

「通常、公務と民間企業の違いとして、経済的利益の追求と社会的問題の解決の違いであるといわれることが多い。しかしながら、現在では、NPO*1、ソーシャルビジネス、CSV*2など社会的問題の解決に公務以外が取り組むことも多く、その重要性も増している。公務として取り組む課題と業務の範囲はどのように考えるべきか。

その状況下であなたが公務を目指す理由について、あなた自身がこれまで学んできたこととこれまでの経験などを踏まえて述べてください。

*1 NPO(Nonprofit Organization):非営利団体

*2 CSV(Created shared value) :共有価値の創造」

論文対策をしっかりしていた受験生は高度な論文に仕上げられたであろうが、そうでなくても面接対策として必須の「公務」について論文試験の段階で追求できていれば乗り切れたのではないか。

福岡市(大卒程度) H27年度

「福岡市は,政令指定都市となって今年で43年目を迎えます。現在,政令指定都市は20都市ありますが,福岡市が政令指定都市であることのメリットと,そのメリットを生かし,今後,福岡市はどのように発展していくべきか,あなたの考えを述べなさい。」

2−2 特別区の論文テーマと特徴

例年1万人以上の申込者がいる特別区では、論文が合格の重要なカギになり、論文に泣く受験生も毎年多数発生しています。

特別区では論文の配点は公表していないので生の受験生情報になりますが、択一試験の素点がギリギリだったにもかかわらず、1次合格しさらに最終合格は2桁代の上位合格だった!とか、択一の素点はかなり高かったのに1次不合格だった!など、教養論文がいかに重要かを伝えるエピソードが毎年寄せられています。

特別区の出題テーマについては、親切にも全試験種の過去問を3年分掲載してくれていますので、是非確認してみましょう。

まず、特別区Ⅰ類採用試験では、

「論文の課題は2題あり、このうち1題を選択してください。」

となっています。

当日選択できるのは精神的に良いですね。

平成27年は次の2題が出題されました。

1

「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければなりません。特別区ではすでに、自治体事務のアウトソーシングとして、公共施設の指定管理などを行っていますが、施設の利用者が増大する一方で、様々な課題も見られます。

このような現況を踏まえ、自治体事務のアウトソーシングについて、特別区の職員としてどのように取り組むべきか、あなたの考えを論じなさい。」2

「人々の働き方に関する意識や環境が社会経済構造の変化に必ずしも適応しきれず、仕事と生活が両立しにくいという現実に直面しています。誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て、介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう仕事と生活の調和が求められています。

このような現況を踏まえ、ワークライフバランスの実現に向け、特別区の職員としてどのように取り組むべきか、あなたの考えを論じなさい。」

(引用元:「特別区人事委員会 採用試験情報」HP)

以上の課題をみて、簡単に感じましたか?難しく感じましたか?

テーマ自体は地方自治体でよく出題されオーソドックスなもので、難易度は2題とも標準レベルだと考えられます。

特に課題2は受験生にとってかなり書きやすいテーマでした。少なくとも受験生ならそう感じられる程度に準備しておく必要があります。

最近の傾向として、「特別区の職員として」の取り組みを論じる形式になっています。一般論ではなく、受験生自身が特別区の職員になったことを想定した書き方が必要になります。ここで受験生の主体性や積極性を伺うことができます。

また、「特別区」という行政主体ができることをしっかり理解していることが必要になります。

以下、各課題についてどのようなことを軸に書けばよかったのかをコメントしますので参考にしてみてください。

課題1について

地方自治体の受験生であれば誰しも「自治体事務のアウトソーシングが進められている」という現状は知っておく必要があります。

では、なぜアウトソーシングが進められているのか、どんなメリットがあるのでしょう。

「住民ニーズ」というキーワードに触れて簡単に論じておくべきでしょう。

↓

しかし、民間事業者に依頼したことで様々な問題も生じます。経費削減からくるデメリット、情報番組やネット上でも話題になったTSUTAYA図書館の選書問題など、自分の頭の中の情報を引き出し整理していきましょう。

↓

そして、このようなアウトソーシングから生じる課題を行政がどのように関わって解決していくのかを、後半にしっかりと論じていくというテーマでした。

「指定管理者制度」用語自体を論文中に使用しなくても問題ありません。しかし、これらの知識があるかないかでは、論文に大きな差がつきます。このような知識は面接にも大いに役立ちます。

課題2について

受験生でワークライフバランスという言葉を知らない人はいないでしょう。特別区に限らず多くの公務員受験生が準備をしているテーマともいえます。

しかし、ワークライフバランスのテーマは比較的書きやすく、イロイロと書きたくなってとりとめもない論文になるリスクがあります。締まりのある論文にまとめることがポイントになります。

ワークライフバランスが重要なのは分かっていても、現実問題としてその実現は難しい、それはなぜなのか。子育てや介護のために、特に女性は仕事を諦めざるをえない現状など。たくさんの問題があります。

↓

これらの問題に対する行政の対応を後半でしっかりと論じていきましょう。

前半でたくさんの課題・現状が出てくると思いますが、その中から論点を自分でいくつかに「絞る」という決断が必要になります。

※課題1より2を選択した受験生の方が多かったかもしれません。

しかし、書きやすいテーマほど注意してほしいところ。知識面ではあまり差がつかないからこそ、その知識の深さや文章構成力、表現力の実力差が如実に表れてしまうのです。

特別区の論文対策については特別区の論文試験の基本から対策までトコトン解説の記事も併せてご覧ください。

2−3 国家一般職の論文テーマと特徴

国家一般職(行政区分)は1次試験に「一般論文試験」が課されます。「文章による表現力、課題に関する理解力などについての短い論文による筆記試験」という内容になっています。

配点は全体の1/9と低めです。行政区分では専門択一が4/9と非常に高くなっているので、一般職についてはやはり専門科目の対策が1番といえるでしょう。

しかし、公表されている合格者の決定方法には、「基準点に達しない試験種目が一つでもある受験者は、他の試験種目の成績にかかわらず不合格となります。」とあります(いわゆる足切り)。しかも、記述式試験の基準点は個別に定めるとしかないので、油断は禁物です。

国家一般職の論文と特徴として、以前はグラフや表などの資料解釈を通じて論じていく問題が続いていました。ただ最近は形式が変わり、抜粋分などの文章を読んで設問(1)(2)に答えるという形式になってきました。

今後、どちらの形式でも出題される可能性が高いので、前者にも慣れておくとよいでしょう。

平成25年の採用試験では以下の課題が出題されました。

「以下は平成 24 年版科学技術白書の抜粋である。これに関し(1)及び(2)の問いに答えなさい。

『東日本大震災は,自然の猛威を前に,我々が築いてきた現代文明がいともたやすく破壊され,多くの尊い命が失われてしまう現実を,さらには,これまで日常生活を豊かにしてくれていた科学技術の限界や,社会・経済システムの脆弱さを我々に突き付けた。(ア)今回の震災が科学技術の 各分野や科学技術政策に投げかけた課題は深く,重い。しかしながら,「社会の新たな問題はさらなる科学技術の発展によって解決される」と思っている国民の割合が,震災を契機に低下したものの依然として6割を超えていることからも明らかなように,国民の科学技術の発展に対する期待は,震災を経た今もなお強い。想定を大きく超えた今回の地震及び津波に対しては,従来の科学技術の成果が必ずしも国民の期待に応えられなかった面もあるが,一方で,地震に際して,緊急地震速報により東北新幹線が緊急停止し被害拡大を防いだこと,耐震補強技術により甚大な被害を免れた橋梁等の例もあったことなど,科学技術が被害拡大防止に貢献した面もある。

また,戦後から,河川堤防等の治山治水事業の進展やアメダス,気象衛星等の導入などにより,我が国が自然災害に耐え得る強靱さを備えてきたこともま た事実である。

今後,政府は,震災が投げかけた様々な課題に真摯に対応していくことを通じて,国民からの 信頼の回復に努めるとともに,我が国が震災からの復興茜再生を果たし,将来に向けて持続的に発展していくために,その原動力となり得るのが科学技術であるということにも思いを致しなが ら,(イ)社会の要請に応えた科学技術の振興に努めていかなければならない。』(1) 下線部(ア)について,東日本大震災が科学技術の各分野や科学技術政策に投げかけた課題は何か。 あなたの考えを具体例を交えながら述べなさい。

(2) 下線部(イ)について,(1)で述べた課題を解決し,今後,社会の要請に応えた科学技術を振興して いくためには,どのような取組が必要となるか。あなたの考えを述べなさい。」

(引用元:「国家公務員試験採用情報NAVI」)

科学技術白書の抜粋分からの出題でした。当然、白書は読んでいなくても問題ありません。国家一般職では、(1)→(2)と誘導してくれるので、高校の数学の問題のようにある程度は書きやすい形式にはなっています。

そこで内容面で合否が決まっていくことになります。

この論文では、政府が、東日本大震災の課題と対策を、科学技術の側面から論じることが求められています。つまり国が取るべき防災対策を論じることになるでしょう。

防災対策の論点はオーソドックスなテーマで準備している受験生がほとんどだと思いますが、今回は基礎自治体としての取組みではなく、国としての取組みだということを注意して論じてほしいと思います。

ところで震災が投げかけた科学技術面の課題と問われて、悩んでしまう受験生もいるかもしれません。そんなときは、震災時の混乱を思い出してみて下さい。

通信状態はどうだったでしょうか。被災地はもちろん被災地から遠く離れた地域であっても、携帯がつながらず安否確認がとれないなど、不安を感じた人も多かったと思います。携帯はつながらないけど、SNSはつながる!ということで、SNSの情報共有が盛んに行われましたね。

このように情報通信の面から取組みを論じることができます。

教養論文では、専門的な知識は必要ありません。一見難しい内容に思えても、実は自分が経験したことを素材にしていることがほとんどです。

予備校では専門的な用語も含めて論文対策を行うこともありますが、細かい知識に溺れず、まずは社会的に大きな話題になったもの(娯楽系の情報番組などでも取り上げられるような誰もが知っている話題)について、何が問題でそれについて行政がどのように取組みできるのかを、その都度意識しておくとよいでしょう。

3 公務員試験の論文の書き方・対策について

さて、ここでは具体的にどのようにして論文を書いていけばよいかを確認していきます。

公務員試験の論文では名文を書くことは求められていません。合格レベルの論文にさえ仕上げられればよいのです。

その合格レベルの論文は、

(1)形式面

(2)内容面

の側面から判断することができます。

(1)形式面

①誤字・脱字がないこと

各自治体等でどのように評価しているかは不明ですが、たとえば誤字・脱字1字につき1点減点する方式や、誤字・脱字の量によって「表現力」を低く評価するといった方式がとられます。

合格スレスレの答案が、誤字・脱字で不合格答案に格下げになるのは非常に残念です。これは「見直し」をすることで防止できます。

②指定された字数を守っていること

たいていの論文試験では、1000字以上1500字以内や、1200字程度という指定があります。指定されたルールを必ず守る必要があります。これを守らないと大きく減点されることでしょう。

「何字程度」という指定があった場合は、一般的には8割以上、できれば9割以上の字数で書いてほしいと思います。1200字程度という指定なら、960字以上(できれば1080字以上)になります(このあたりは厳密に考える必要はありませんが・・・。)

この位書かないと、出題者の意図を理解して答えていない不十分な答案ということにもなり、内容面でも評価が低くなります。

③主語・述語が対応していること

受験生の答案をみていて「わかりにくい・意味が伝わらない」と思う答案は、たいてい主語・述語が対応していません。例えば、以下の例をご覧ください。

いかがでしょうか?

述語が「実現していきたい」という意志を表しているのに、主語は意志をもたない「目標は」になっています。本来であれば次のように書くべきです。

もしくは

「私の目標は、〇〇市の職員として住民ニーズをしっかり把握し、そのニーズを実現していくことである。」

1文が短ければ、書いている途中で主語と述語が対応していないことに気がつくことが多いのですが、1文が長いと(文章を書き慣れている人ですら)主語と述語が対応しなくなってくることがあります。

したがって、1文の文字数はほどほどにするということを意識しましょう。

形式面については以上のほか、④原稿用紙を正しく使えていること、⑤句読点を適切な位置に打っていること、⑥文体(ですます調/である調)が一貫していることなどが挙げられます。

形式面で減点されることにならないように、文章を書く際には常に意識しておきましょう。

(2)内容面

①出題意図を正しく理解していること

論文を書く出発点であり、論文の肝ともいえるのが「出題者の意図を理解すること」になります。

出題者は、「こういうことを書いてほしい」という意図をもって問題文を作成しますので、それとは的外れなことを書いてしまっては、どんなに素晴らしい内容であったとしても、あっというまに不合格答案となってしまいます。

問題文が長文だと一見難しく感じるかもしれませんが、むしろ長文の方がヒントがたくさん隠されていることが多いです。問題文を大まかに読むのではなく、細分化して分析することで、出題者の意図がみえてきます。

あわてずに問題文を何度も読み返してみましょう。

②根拠・理由を説明していること

論文は作文とは異なります。小学生の時にたくさん書かされた作文は、①自分の経験や体験→②それに対する感想を書いていくものです。

しかし論文は、①事実や意見に対して→②自分の判断を理由を付けて主張すること、をいいます。

読み手を説得できるような根拠・理由を、客観的に述べていく必要があります。その根拠・理由の深さが、内容の深さにつながります。その根拠・理由の深さは、テーマに対して日ごろから情報を得たり、考えたり、議論をすることで深まります。

そういう意味で、論文対策やはり必要といえるでしょう。

③主体性・積極性がみられること

特に基礎自治体の論文では、「〇〇市の今後の取組み」について論じさせることが多くなっています。

答案の前半で、“〇〇市の現状→問題点”を指摘することは当然必要なのですが、自治体の現状についてしっかりと調べているが故に、前半を長々と書いてしまい、結局それに対する取組みが浅い論文になってしまうことがよくあります。ひどい場合は、市政の批判が論文の中心となってしまうこともあります。

そこで、書き始める前に全体の構成をしっかりと考えることが重要なポイントになります。

現状・問題点に対する「取組み」を後半で深く書き上げることで、受験者の行政職員としての主体性や積極性といった前向きな態度をみることができるのです。

4 まとめ〜文章を書くのが得意な人、苦手な人〜

文章を書くことが得意な人ほど論文対策を後回しにし、場合によってはぶつけ本番ということがあります。

しかし、制限時間内に字数を守って合格答案を書くことは、思っているほど簡単なことではありません。特に最近は、鉛筆やペンで直に長文を書くことがほとんどないので、頭で思ったことを最後まで書ききれないということがあります。

したがって、文章を書くことが得意な人でもある程度の論文対策(準備)は必要といえます。

一方、文章を書くことが苦手な人でも論文対策をしていれば十分に合格答案を書くことができます。なぜなら、公務員試験の論文のテーマはある程度しぼられるからです。さらに、書き方もある程度の型があるとも言えます。

地方自治体の論文対策は、そのまま面接対策にも役立ちます。

択一試験の勉強が最優先にしつつ、論文対策もできるだけ早い時期から少しずつ始めていくと、精神的に余裕をもって試験日を迎えられることでしょう。

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ

![国家一般職[高卒]・地方初級公務員 適性試験問題集 2017年度](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51ENDMdk6LL._SL160_.jpg)