東京都I類Bの試験では、国家一般職や他の地方上級の試験とは異なり、専門記述試験があります。

他の試験種を併願する受験生にとってはかなり重たい負担になることは間違いないのですが、基本はあくまで択一試験対策で培った知識です。

ですので、専門記述一本に特化しすぎず、択一試験の対策と並行して勉強することが大切です。

また、都庁の専門記述は難易度が科目ごとにばらつきがあり、本番で選択する科目を幅広く用意した方がリスクを軽減させられますので、科目を絞らずに勉強することが必要になります。

ここでは都庁の専門記述の概要やおすすめポイント、対策について紹介していきますので都庁を志望される方の参考になればと思います。

※本記事は東京都IBに最終合格された方の経験をもとに作成しております。

1 都庁の専門記述の概要について

東京都の採用試験は配点を公表していません。

そのため、1次試験における専門記述の配点も不明で、科目ごとの得点調整も行われているかは一切わかりません。

インターネット上では配点を様々に予想した書き込みが見受けられ、私自身もその書き込みを読んで一喜一憂していたのですが、結論としては一切根拠のない情報ですので、勉強の方針としてこれらの情報を参考にするのはおすすめできません。

出題科目は合計10科目で、当日そこから3科目を選択します。

憲法・民法・行政法・経済学・財政学・政治学・行政学・社会学・会計学・経営学から1科目あたり1題が出題されるという形式になります。

1枚当たり25行の罫線だけが引かれた、合計3枚のA4サイズの解答用紙に解答していく方式です。

実際に解答用紙を見ればわかるのですが、とても字を細かく書かなければ解答が収まりません。とはいえ、小さい字を書きすぎると採点官に悪い印象を持たれてしまいますので、ある程度見やすい大きさで書くことが求められます。

試験時間は全体で120分ですので、1科目あたり40分を目安に、字数としては、750~800字が目安になります。

東京都の採用試験は配点を公表していないため、教養試験や専門試験、論文試験の中でどれが一番配点が高いのかはわかりません。また、過去の受験生の情報を聞いても、確実にこれが一番配点が高いと言えるものもありません。

しかし、ここ2年間の教養試験の易化傾向や、論文試験のテーマを見るに、全体の試験において専門記述試験で他の受験生に差をつけられるのは大きなリスクであると言えます。また、多くの合格者は3科目を完答できており、最低2完以上が専門記述が合格の条件になることは間違いないと言えます。

専門記述で得点するためにも手を抜くことなくしっかりとした対策をするようにしましょう!

2 各科目の特徴とおすすめ科目について

専門記述試験の鍵は、科目選択にあると言って過言はありません。

毎年、科目によって明確に難易度の差があるのが東京都の特徴です。得点調整が行われているのかもわかりませんので、簡単な問題を確実に完答することが、合格する上では大切です。

以下では科目ごとに特徴とおすすめポイントを書いていきます。

憲法

かなりおすすめです。問題も書きやすいものが多く、私の周りの受験生もかなりの確率で選択していました。また、裁判所の試験や国税専門官などの試験を併願される受験生的にとっても、記述科目が重複するので、勉強していて損はありません。

【直近8年間の出題内容】

| H28 | 外国人の人権について説明せよ。 |

| H27 | 国政調査権の意義、性質、範囲と限界について説明せよ。 |

| H26 | 私人間における人権の保障に関して、私人間への適用を認める2つの考え方とそれぞれの問題点について、三菱樹脂事件及び日産自動車事件の最高裁判決に言及して説明せよ。 |

| H25 | 法の下の平等の意義について述べた上で、平等原則違反の違憲審査基準について、最高裁判所の尊属殺重罰規定違反判決に言及して説明せよ。 |

| H24 | 条例の意義について述べた上で、条例の制定権と範囲と限界について、奈良県ため池条例事件及び福島市公安条例事件の最高裁判決に言及して説明せよ。 |

| H23 | 生存権の意義を述べた上で、生存権の法的性格について、朝日訴訟及び堀木訴訟の最高裁判決に言及して説明せよ。 |

| H22 | 表現の自由の意義を述べた上で、表現の自由を規制する立法に対する合憲性の判定基準のうち3つをあげ、それぞれについて説明せよ。 |

| H21 | 違憲審査制の意義を述べ、違憲判断の方法について説明せよ。 |

人権分野が若干多い印象です。

しかし、統治分野での出題も良く出題されていますので、両方学習することが求められます。また、解答には判例に言及することが求められますので、判例名を正確に覚えておかなければなりません。

とはいえ、出題される判例はどれも超重要判例であるため、むしろ判例について言及することは字数稼ぎにもなることから、憲法を選択することは他の科目を選択するよりもお得だと思います。

民法

民法の専門記述での選択はあまりおすすめしません。総則、物権や債権を合わせると論点が膨大になるため、あまりにもコストパフォーマンスが悪いと言えます。

私は民法は択一試験においては得点源の科目でしたが、記述科目ではかなり山を張って対策しました。

【直近8年間の出題内容】

| H28 | 通謀虚偽表示の意義について述べた上で、効果について説明せよ。 |

| H27 | 不法行為の意義を述べ、一般不法行為の成立要件について説明せよ。 |

| H26 | 債権者代位権の意義、要件、行使及び効果について説明せよ。 |

| H25 | 動産の即時取得の意義、要件及び効果について説明せよ。 |

| H24 | 時効の中断について、時効の中断事由に言及して説明せよ。 |

| H23 | 保証債務の意義及び性質について説明せよ。 |

| H22 | 民法第177条に規定する不動産物権変動の対抗要件及び第三者の範囲について説明せよ。 |

| H21 | 表見代理制度の意義を述べ、表見代理の3つの類型についてそれぞれ説明せよ |

平成28年度の問題はかなり易しく、私の周りでも選択した人をかなり見かけました。

論点を厳選した上で、的中した時に解答できそうであれば、書くことをおすすめします。都庁の専門記述においては、サブとして民法を学習する分には有効だと思いますが、メインで置くにはリスキーだと思います。

行政法

都庁の専門記述では、行政法を選択することはあまりおすすめしません。勉強すれば書けないことはないので、もし勉強した論点が出題されれば解答できますが、行政法も民法と同様に論点が多く、当てに行き辛い科目であると言えます。

【直近8年間の出題内容】

| H28 | 行政手続法に定める「行政指導の中止等の求め」及び「処分等の求め」について、それぞれ説明せよ。 |

| H27 | 行政行為の附款について説明せよ。 |

| H26 | 行政上の強制執行の意義を述べた上で、行政上の強制執行の種類を4つあげ、それぞれ説明せよ。 |

| H25 | 行政上の不服申立ての意義を述べた上で,行政上の不服申立てに係る教示制度について説明せよ。 |

| H24 | 行政行為の瑕疵について説明し、あわせて行政行為の瑕疵の治癒及び違法行為の転換についても言及せよ。 |

| H23 | 行政裁量について、司法審査による統制の観点から説明せよ。 |

| H22 | 行政立法について、その意義を述べた上で、法規命令と行政規則とに分けて説明せよ。 |

| H21 | 行政手続法に定める意見公募手続の制度について、地方公共団体への適用にも言及して、説明せよ。 |

出題傾向からも分かるように、こちらも択一試験では頻出テーマなのですが、いざ書けと言われると結構難しいです。

私は10テーマほど用意して臨み、実際予想もある程度当てていたのですが、書ききれる自信がなくて他の科目を選択しました。行政法も、あくまでサブとして準備する方が良いでしょう。

経済学

経済学はおすすめです。というのも、経済学の記述は図が書けるので、ぎっしり800字も書かなくても、図で字数を稼ぐことができます。また、経済学は法律系と違い、覚えることが少ないので、経済学がある程度できる人はぜひ準備することをおすすめします。

【直近8年間の出題内容】

| H28 | 市場での自由な取引だけでは望ましい資源配分が実現しない場合を3つ挙げ、それぞれ説明せよ。 |

| H27 | 生産物市場における独占企業の価格及び生産量の決定について、完全競争市場との違いに言及しながら、図を用いて説明せよ。 |

| H26 | 金融政策の効果について、流動性の罠に言及しながら、IS曲線とLM曲線を示した図を用いて説明せよ。 |

| H25 | 損益分岐点及び操業停止点について、図を用いて説明せよ。 |

| H24 | ライフサイクル仮説の意義を述べたうえで、ライフサイクル仮説について図を用いて説明せよ。 |

| H23 | 需要の価格弾力性について、図を用いて説明せよ。 |

| H22 | 新古典派経済成長モデルにおける定常状態について、マクロ生産関数Y=(K,L)を用いて説明せよ。ただし、Yは生産量、Kは資本ストック、Lは労働供給量をそれぞれ表すものとする。 |

| H21 | 外部不経済について、市場メカニズムでは効率的な資源配分が達成できないことを図を用いて説明し、ピグー税及びコースの定理についても述べよ。 |

過去の出題からわかるように、図を用いて説明する問題が多く出ているので、比較的絞って対策しやすいと思います。

また、図を用いてという指定がなくても図を用いて構いませんので、ガンガン図を入れていきましょう。

ミクロとマクロで出題の周期のようなものは見受けられますが、リスクを回避するためにも片方に偏るのではなく両方バランス良くやった方が良いでしょう。

もし経済学をサブで置きたいと考えている場合は、どちらかに絞るという方法でも有効です。

財政学

基本的には経済学と同じく、図を使って答案を作成できる分、おすすめと言えます。

しかし、財政学は論点を当てるのが少し難しいため、それなりの論点を揃えておくべきでしょう。

私の場合は択一で財政学を選択する気はありませんでしたので、一切勉強せず、専門記述の論点だけ丸暗記してサブとして準備しました。

【直近8年間の出題内容】

| H28 | 地方財政計画について、その概要及び役割を説明せよ。なお、歳入・歳出の公正についても言及すること。 |

| H27 | マスグレイブの財政の3機能について、具体例を挙げながら説明せよ。 |

| H26 | 予算の意義を述べた上で、予算原則のうち、完全性の原則、単一性の原則および限定生の原則について、それぞれ説明せよ。 H25 |

| H25 | 租税負担の配分原則である利益説および能力説について、それぞれ長所と短所に言及して説明せよ。 |

| H24 | 市場の失敗を説明した上で、公共財の特徴及び種類について説明せよ。 |

| H23 | 地方税の原則について説明せよ。 |

| H22 | リカードの中立命題及びバローの中立命題について、それぞれ説明せよ。 |

| H21 | 地方交付税制度について、その目的及び機能を述べ、普通交付税の算定方法について説明せよ。 |

過去の出題からも分かるように、財政学は経済学よりの科目ですが、やはり学系科目の1つですので、暗記勝負なところもあります。財政学を一切勉強していない受験生でも、丸暗記さえすれば本番で当てられれば書けますので、ストックの選択肢を狭めない方がいいと思います。

政治学

政治学はとてもおすすめです。ぜひメインに置いておいた方がいい科目でしょう。

暗記要素が強く、800字も覚えるのが大変だとは思いますが、過去に出題された問題が繰り返し出題されることも多く、特別区からの問題も繰り返し出題されますので、対策はかなりしやすいと思います。

また、政治学は択一での頻出テーマが記述でも出されますので、頻出テーマを整理していたら出題されそうな箇所もある程度特定できます。

【直近8年間の出題内容】

| H28 | ミルズの「パワー・エリート」について、リースマンの多元主義と比較しながら説明せよ |

| H27 | ダールのポリアーキー論について説明せよ。 |

| H26 | 圧力団体の意義及び機能を述べ、政党との相違点を説明せよ。 H25 |

| H25 | 小選挙区制及び比例代表制の仕組みについて、それぞれの短所と長所に言及して説明せよ。 |

| H24 | 政治的リーダーシップについて、特性理論および状況理論に言及して説明せよ。 |

| H23 | 政党の意義、機能とサルトーリの分類について説明せよ。 |

| H22 | 「リヴァイアサン」で述べた政治思想について説明せよ。 |

| H21 | 投票行動に関するコロンビア学派とミシガン学派について説明せよ。 |

都庁の専門記述によくある一行問題が主です。

また、平成28年度のように指定がある場合でも、誘導に乗れば字数も稼ぐことができますので、難易度としては高くないと思います。記述の定番がちゃんと出題されますので、是非メインの一つに置くことをおすすめします。

行政学

行政学も絶対準備しておいた方がいいでしょう。メインの中でも主力級のおすすめです。

| H28 | リンドブロムのインクリメンタリズムについて、合理的意思決定に対する批判に言及して、説明せよ。 |

| H27 | 行政組織におけるラインとスタッフについて説明せよ。 |

| H26 | 稟議制について、長所と短所に言及して説明せよ。 H25 |

| H25 | 行政委員会および審議会について説明せよ。 |

| H24 | 行政組織における独任制及び合議制について説明せよ。 |

| H23 | メリット・システムと米・英・日の公務員制度の成立過程。 |

| H22 | 我が国の内閣制度について、明治憲法下の内閣制度との違いにも言及しながら説明せよ。 |

| H21 | 情報公開制度(意義、導入経過、情報公開法)。 |

28年度のインクリメンタリズムは、受験生のほとんどの人が選択した科目だと思われます。

私の周りもそうでしたし、何より出題傾向を見ていれば、周期的にインクリメンタリズムかオンブズマン制度のどちらかしか出ないだろうと予想することもできたからです。出されるテーマは特別区や都庁の過去問からの出題が多いようです。

社会学

社会学も個人的にはかなりのおすすめ科目です。当て辛いという欠点はありますが、政治学や行政学と一部重複するテーマもありますし、勉強しておけば一石三鳥の科目です。

【直近8年間の出題内容】

| H28 | 家族の機能について、マードックの説を中心に説明せよ。なお、パーソンズの説についても言及すること。 |

| H27 | スペンサーの社会進化論について説明せよ。 |

| H26 | 社会的自我に関するG.H.ミード及びC.H.クーリーの理論について、それぞれ説明せよ。 H25 |

| H25 | バージェスの同心円地帯理論について、同心円地帯理論に対するホイトの主張や、ハリスとウルマンによる批判にも言及して説明せよ。 |

| H24 | デュルケムの主張した社会的事実について述べた上で、デュルケムの自殺論について説明せよ。 |

| H23 | コントによる社会静学及び社会動学について述べた上で、コントの三段階の法則を説明せよ。 |

| H22 | タルコット・パーソンズのAGIL図式について説明せよ。 |

| H21 | フェルディナント・テンニースによる社会集団の類型について説明せよ。 |

平成25年度のような地雷の年度もあり、難易度の山がかなり激しい科目ですが、その他の年度は択一でも超頻出テーマですので、書きやすいかと思います。

択一で社会学が苦手と感じている人も、記述ではメインに置いてもいい科目だと思います。

会計学

勉強する人がほぼほぼ誰もいない会計学です。周りで会計学を選択した人はいませんでした。

私自身、択一の勉強もしておらず、丸暗記するにしてもあまりにもベースができていなかったので捨ててしまいました。

国税が第一志望で、会計学の勉強をされている受験生にはおすすめですが、それ以外の受験生は余裕があれば、という感じかと思います。

経営学

あまりおすすめしません。学系科目の中ではかなり書きにくい部類です。

記述の流れを作りづらいため、稚拙な文章になってしまい、文章構成の点数を上げにくいと思います。経営学が得意な方は準備しておくのも有効ですが、サブにしておくのが無難かもしれません。

【直近8年の出題内容】

| H28 | 事業部制組織について、長所と短所に言及して説明せよ。 |

| H27 | 人間関係論について、ホーソン実験に言及して説明せよ。 |

| H26 | バーナードの組織論について、権限受容説に言及して説明せよ。 |

| H25 | ボストン・コンサルティング・グループの開発したプロダクト・ポートフォリオ・マネジメントについて、その問題点にも言及して説明せよ。 |

| H24 | コトラーの競争地位別戦略について説明せよ。 |

| H23 | サイモンの意思決定論について説明せよ。 |

| H22 | SWOT分析について説明せよ。 |

| H21 | ドラッカーの「顧客の創造」について説明した上で、彼が主張した「企業の2つの基本的な機能」について説明せよ。 |

27年度のホーソン実験については、社会学とも重複するため、書きやすかったと思います。H28も択一で頻出テーマなので、サブでも用意していた受験生は多いかもしれません。

3 具体的な対策について

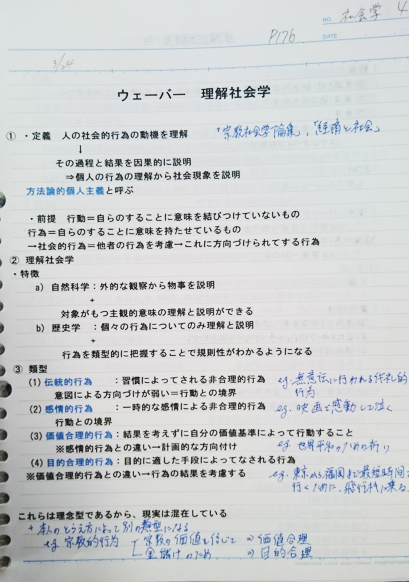

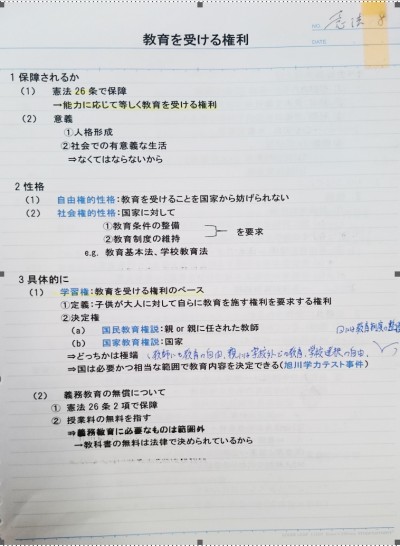

私の場合はまず優先順位をつけて、中身を詰める前に一通り論点を揃えました。

ゴールがわからずにひたすら論点を暗記するのはメンタル的にも耐えられませんでしたので、ここから外れたら他の受験生もきっと書けないと割り切って論点を選択しました。

内訳は、憲法19、民法5、行政法13、経済学5、政治学17、社会学11、行政学12、経営学5、財政学5の合計92論点です。

一般的には60~100論点の間で準備する受験生が多いようです。中には3論点で挑戦し、最終合格を勝ち取った人もいましたが、それはごく稀ですので、最低60は欲しいところです。

覚え方としては、私は構成をwordでまとめて、流れを暗記した後、細部を詰めていきました。

このような感じにまとめて、あとは書き込んだりして覚えていきました。

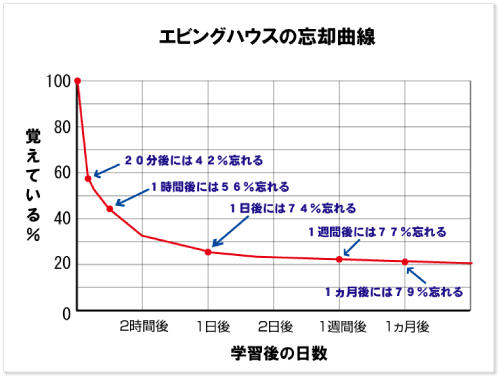

また、おすすめの覚え方としては論点を音読した音声をボイスレコーダーに入れて、繰り返し聞き返す暗記法です。

最初は自分の声が気持ち悪く感じますが、これも合格のためと割り切って聞き続けていたら、本番では流れが自動的に頭の中で浮かんでくるぐらいになりました。

・いつから対策すればよいか

択一を一通り詰め終えてから徐々に始めていくことをおすすめします。これには個人差があるので、具体的に何月からやるのがベストとは言えませんが、私の場合は2月から専門記述の勉強を本格化させました。

択一の知識がある程度定着している方が、記述の構成の流れや用語を掴みやすいです。記述は論点数も幅広く揃える必要があるため、焦ると思いますが、急がば回れでまずは択一です。

とはいえ、あまり遅すぎては記述試験に対応できませんので、遅くても本番の3~4か月前には手を付け始めた方がいいと思います。

また、無暗に自分の予想で論点を揃えるのはリスキーですので、専門記述だけでも予備校や、専用のテキストを参考にする方がより効率良く合格レベルに達することができるでしょう。

・対策として役に立つ本は?

私の場合はTACの専門記述対策テキストを参考にしながら自分なりにまとめ直しましたが、独学の方は市販の記述対策テキストでも十分対応できるかと思います。

TAC出版の「公務員試験 論文答案集 専門記述 憲法」や「公務員試験 論文答案集 専門記述 行政法」は字数も都庁試験用に800字程度に収められていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

4 まとめ

東京都の採用試験は配点が公表されていないため、どれを優先的に勉強すればいいのかがわかりません。

私はおそらく東京都人事委員会が満遍なく全部しっかりやれというメッセージだと思いますが、受験生にはとても頭を悩ませる一要因ですよね。

専門記述で出題される問題は年度によっては難易度が高いものもありますので、繰り返しになりますが、科目数を増やして、最大限リスクヘッジしていくことが、試験対策では必要になると思います。気が遠くなるような気がする専門記述対策ですが、毎日コツコツ詰めていけば、想像以上になんとかなりますので、是非心を折らずに頑張ってください

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ

![[大卒程度]警察官・消防官 新スーパー過去問ゼミ 数的推理 改訂版](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51XCLS2kJTL._SL160_.jpg)