公務員を目指そうと思ったときに気になることとして倍率が高いと難しいのかどうか、逆に倍率が低いほど受かりやすいのか、といったことではないでしょうか。

最近は民間企業を辞めて公務員を目指す人たちも多くなっており、倍率は高い水準を保っています。

しかし、自分の目指す役所の倍率が100倍超えでは人生のリスクが大きいですね(実際に100倍を超える試験種も存在します)。

学生でも公務員を受験する場合は勉強と日程の都合上、民間企業との併願が難しくなるので倍率は気になるところでしょう。

そこで今回は、主要な公務員試験種(主に大卒程度公務員)の倍率についてどのように考えれば良いか、そしてどのような対策をとれば良いか説明してますので参考にしてみてください。

1 地方公務員(大卒程度)の倍率と考察

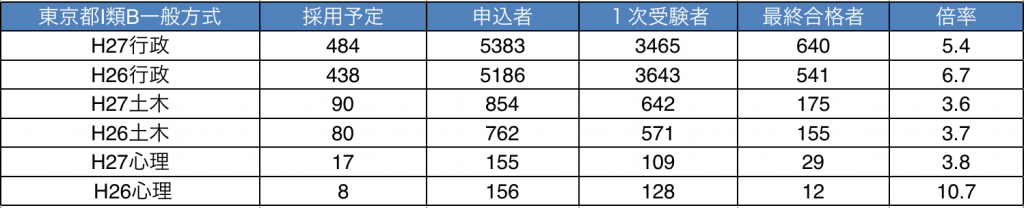

地方公務員の中でも全国からの申込みがあり受験者数も圧倒的に多い(1)東京都、(2)特別区、(3)横浜市の倍率について平成27年度および平成26年度を比較しながらみてみましょう。

試験種は行政(事務)のほか、理系に人気の土木等について紹介します。

1−1 東京都

http://www.saiyou2.metro.tokyo.jp/pc/selection/pass27.html

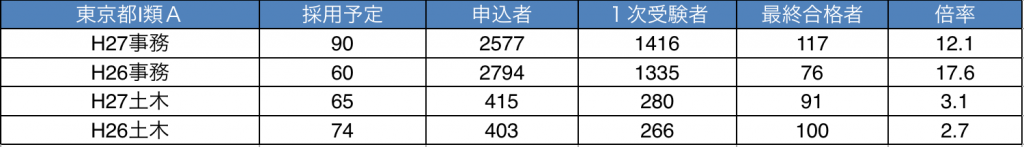

Ⅰ類A採用試験について

東京都Ⅰ類A採用試験は24歳~31歳の方を対象とした採用試験で、Ⅰ類Bとの併願ができますが、事務職では約12倍(H27)と地方公務員の中ではかなり高い倍率の1つになっています。H26は採用予定数が少なかったため17倍とかなり高い倍率になりました。

Ⅰ類A採用試験では、専門記述試験において相当高度な内容を出題しているため、大学院や予備校などでかなりしっかりと勉強をしてきた人が多く受験します。例年、東大院卒や偏差値の高い法科大学院卒の人、公認会計士の受験生も受験していますので、実際の競争率もかなり高いと覚悟しましょう。

一方、土木等の技術系は他の公務員試験種と変わらず約3倍で、事務職に比べ格段と低くなっています。もっとも、受験者層の筆記試験のレベルは事務職と同様に高いと考えられますので、3倍程度の倍率でも油断は禁物です。

東京都Ⅰ類B[一般方式]

※参照HP 「東京都職員採用」

※参照HP 「東京都職員採用」

http://www.saiyou2.metro.tokyo.jp/pc/selection/pass27.html

東京都Ⅰ類B[一般方式]採用試験は、22歳~29歳の方を対象とした採用試験で、Ⅰ類Aとの併願ができ大卒程度の多くの方がこの方式で受験しています。

行政区分については例年、採用予定より100名程度多く合格者を出していますが、これは辞退者を見込んでの数字になります。実際に、東京都は非常に人気が高い試験ではありますが、国家総合職や司法試験、公認会計士、民間企業の大手企業と併願する受験者が一定程度おり、その場合は東京都が滑り止めという形になります。

このように考えると、行政区分の5〜6倍の倍率は比較的受験しやすい倍率ではありますが、受験者層のレベルもある程度高くなると覚悟しておきましょう。

この一般方式には土木や心理、福祉など数多くの専門的な職種があり、中には獣医・薬剤などの専門職試験があります。

採用予定数が年度によって大きく変わり、倍率も連動して変動しますが(たとえば心理職はH27は約4倍、H26は約11倍)、これは実際に結果が出るまでは予測がつかないので、前年度の採用が少なかったとしても最初から諦めずに挑戦してほしいと思います。

獣医・薬剤については24歳~29歳で各免許を持っている方を対象としているので、専門試験ではほとんど差がつかないでしょう。なぜ行政機関である必要があるかを明確にして面接に挑んで下さい。

東京都Ⅰ類B[新方式]

※参照HP 「東京都職員採用」

※参照HP 「東京都職員採用」

http://www.saiyou2.metro.tokyo.jp/pc/selection/pass27.html

東京都Ⅰ類B[新方式]採用試験は、22歳~29歳の方を対象とした行政・土木・建築区分の採用試験で、Ⅰ類Aとの併願ができます。

新方式は、民間企業に流れる優秀な方を少しでも取り込もうと専門試験を廃止し、教養試験・プレゼンテーション・グループワーク・個別面接で合格者を出す方法です(土木・建築ではフィールドワークも課されています)。

行政区分では倍率が10倍を超えており難関になりますが、①大学や大学院、予備校等でしっかりと教養試験やプレゼンなどの訓練を積んでいる学生、②既に民間企業で多くのプレゼンをこなしており自信をもって受験する既卒者、③民間の就活の流れでとりあえず受験する人のタイプなどに分かれます。

プレゼンをほとんどしたことのない学生やフリーターが、とりあえず受けて最終合格するほど易しい試験ではないので、実際の倍率はもう少し低めに見積もってもよいでしょう。

なお、土木については新方式であってもそれほど倍率は高くありません。大学や企業、学会等でプレゼンテーションに慣れている方は是非受験してほしいと思います。

東京都のまとめ

行政区分はいずれも倍率が高くなっており、実際の受験層のレベルも相当高いと予測されるので万全な準備をする必要があるでしょう。

一方、土木などの技術系区分は専門職区分は、採用予定数は少ないが受験者数も少なく倍率は低めであり、筆記試験は大学の専攻と重複することが多いので行政区分に比べ負担は少なくなります。

民間企業と併願して受験してみるのもおすすめです。

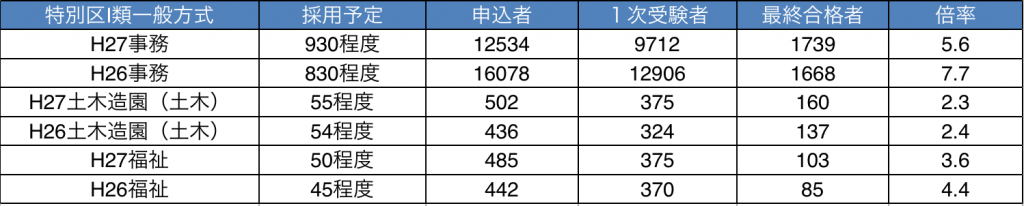

1−2 特別区

※参照HP 「特別区人事委員会採用試験情報HP」

http://www.tokyo23city.or.jp/saiyo/27nen_ji/1_jisshi.htm

特別区の試験は例年、東京都と同日に行われます。東京都も特別区も原則として都内で勤務できるため両方とも非常に人気が高い自治体です。

行政事務については採用予定数が約900人、実際の合格者も約1700人と非常に多く1700人の中になら入れそうと思えるのではないでしょうか。倍率も5〜7倍と比較的受験しやすい倍率といえます。

もっとも、特別区を第1希望とする受験者はかなり多いので、近年では最終合格したものの採用漏れの事態に陥る合格者も発生していることに注意してください。

なお、受験者層については、学力に自信がある受験者が同日試験の東京都に流れることも多いため、筆記試験だけでいえば特別区は東京都よりは受験しやすい傾向にあります。

しかし、特別区の場合は東京都という土地柄、全国から受験者がやってきます。決して都内在住もしくは都内の大学生のみの闘いではないということは意識しておきましょう。

土木造園や建築などの技術系、福祉職、保健師などの専門職は約2〜3倍となっておりこちらも受験しやすい倍率です。

しかし、たとえば福祉職や保健師などは、大学での専攻が同じで全員が学業・実地研修などを経ているため、「みんなよくがんばっている」という感じでなかなか差がつきません。

したがって、実際の倍率以上に、内定を勝ち取るためには筆記も面接もかなりしっかりと準備をして挑む必要があるでしょう。

特別区のまとめ

合格者数が非常に多く、倍率も5〜7倍(行政事務)と比較的受験しやすい基礎自治体であるといえます。

東京都と縁もゆかりもない人でも受験して最終合格しています。

しかし、近年最終合格しても、採用されなかったという合格者(採用漏れ)も発生しているので、できるだけ高い順位で合格することを意識する必要があります。

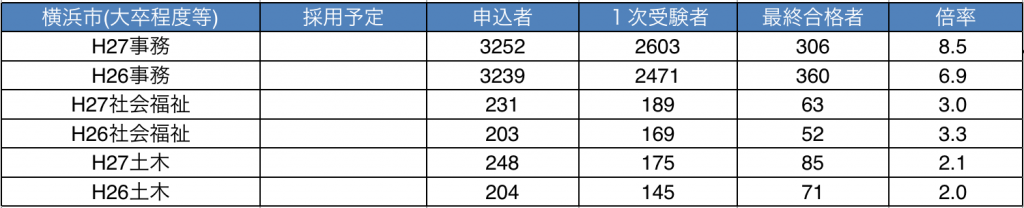

1−3 横浜市

※参照HP 「横浜市職員採用案内」

http://www.city.yokohama.lg.jp/jinji/daigaku/dai-kekka.html

※注意:倍率について公表されていないため、公表データの中から「1次受験者数÷合格者数=倍率」として算出しています。

横浜市も東京都や特別区同様、人気が高い基礎自治体です。地元以外の方も横浜に憧れて受験するため、事務職の倍率は8倍とやや高めになっています。

筆記試験については、東京都・特別区とは重複しないため、これらと併願する受験生も相当数います。実際に、申込者数は行政については例年3000名超えと高い数字になっています。

もっとも、1次試験日が6月末になるため、すでに東京都や国家総合職等で手応えを感じている人は、申し込みをしたものの実際に受験しないこともあります。

こうしたことから、申込者数に対して実際に受験する1次受験者数が2500名程度と落ち着き、受験者層の筆記試験のレベルが極めて高くなるということはあまりないでしょう。

横浜市では市長がリーダーシップを存分に発揮し、様々な行政改革を推進していく傾向があります。また、横浜愛が強い地元受験生も多いため、面接試験ではそれ相応の準備をしないとなかなかライバルには勝てないという意識をもつとよいでしょう。

土木などの技術系は、他の自治体等と同様に2〜3倍と受験しやすい倍率です。

横浜市では「学校事務」の区分で平成27年度は42倍という倍率になっていました(平成26年は9倍です)。教育機関の人員削減等の問題はニュースでも大きく話題になるところですが、自治体単位でも採用人数が大きく変化しますので、学校事務の採用を考えている人は注意を払っておきましょう。

横浜市のまとめ

人気が高い基礎自治体の1つで行政区分の倍率もやや高めとなっています。特に面接対策については念入りに行いましょう。試験区分によっては年度によって採用人数が大きく増減するので、受験申込時にしっかりと確認することが重要です。

1−4 その他の地方公務員について

その他の地方公務員(大卒程度・行政)の倍率について、たとえば平成27年度試験の場合以下のような倍率となりました。

千葉市(行政A)・・・5.4倍

川崎市(行政事務)・・・6.8倍

札幌市(行政)・・・9.5倍

など、行政事務については概ね5〜10倍の倍率となっています。

首都圏については人気都市が集中し受験者が分散しやすい傾向にあるからか、5〜6倍と受験しやすい倍率になっています。

一方で地方の政令都市(例えば札幌市)では、近隣に大きな都市がなく、また転勤の幅が大きい道府県庁よりも基礎自治体の方が人気が高くなるため、倍率が高くなることがあります。地方では地元出身者が多く受験するので、「地元に恩返しをしたい」では当然他の受験生と差別化できないことを意識しておきましょう。

技術系や薬剤師などの専門職については人気自治体であっても1.5倍〜3倍という低い倍率であることがよくあります。理系の人は大学・大学院で勉強したことが試験内容にほぼ直結しますので、民間企業の就活と併願して公務員という選択肢を検討することもおすすめします。

みなさんの興味ある自治体の採用状況及び日程をぜひ確認してみてください。

「自治体名 採用状況」でたいてい検索できます。

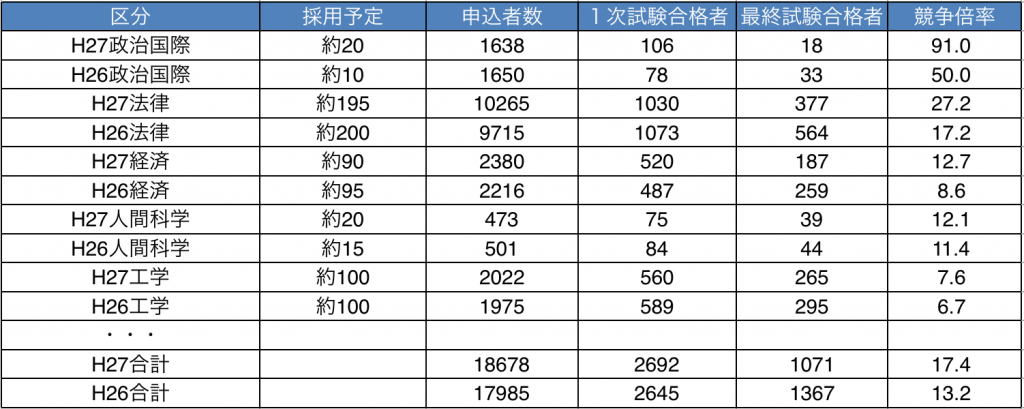

2 国家総合職(大卒程度)の倍率と考察

※参照HP 「人事院 採用情報」

http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/top_siken.htm

※注意:倍率及び1次受験者数について公表されていないため、公表データの中から「申込者数÷合格者数=倍率」として算出。

最終合格(内定ではない)までの倍率

国家総合職(大卒程度)は公務員試験の日程の中で1番最初の試験になるため、本命受験者と記念受験者の2タイプに大別されます。筆記試験(特に記述試験)の難易度から記念受験者が筆記試験で合格することはあまり少ないので、実際の競争倍率はもう少し低いといえるでしょう。

国家総合職では試験科目の内容によって区分が分かれます。「政治・国際区分」は倍率が90倍(平成26年ですら50倍)と信じられないほどの倍率になっています。

どうしても官僚になりたい人は、無難に「法律区分」や「経済区分」で受験する方がよいかもしれません。

「法律区分」では相当数の合格者数を出しますが、受験者数も1万人程度とかなり多いため倍率も高くなっています。前述の記念受験者も一定数いますが、本命受験者層は、東大法学部生、司法試験受験者など、専門科目についてはかなり高度な知識を備えていますので、見た目の倍率どおり最終合格をするのは狭き門だと覚悟して勉強に励んでいただきたいと思います。

もっとも、いわゆる大学偏差値がそれほど高くない大学からも多くの合格者が出ています。公務員試験の対策をしっかりと行えば、出身大学は関係ないことを注意してください。

「平成27年度総合職(大卒)採用状況(h27.4.1現在)」の一部抜粋

※( )内は女性の内数。

官庁訪問〜内定

国家総合職は後述の国家一般職と同様、最終合格=内定ではありません。最終合格を前提に、希望の省庁に官庁訪問をして内定を勝ち取る必要があります。

上記表をみると、最終合格者数の半分以下しか実際には採用されていないようです。国家総合職の場合は第1志望の受験者が多いので、最終合格は当然で、その先の官庁訪問が肝になります。

上記平成27年度の採用状況では、「政治・国際区分」からの内定者はたった1名となっています。各府省ともに欲しい人材の傾向がありますので、どの府省で働きたいかを考えてから、受験区分を確認する必要があるでしょう。法律区分や経済区分は比較的多くの府省で採用しているので、汎用性があります。

国家総合職のまとめ

最終合格は単なる通過点です。実際の内定を勝ち取るまでにはかなりの倍率となるということを知っておきましょう。

3 国家一般職(大卒程度)の倍率と考察

※参照HP 「人事院 採用情報」

http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/top_siken.htm

※注意:倍率及び1次受験者数について公表されていないため、公表データの中から「申込者数÷合格者数=倍率」として算出。

最終合格(内定ではない)までの倍率

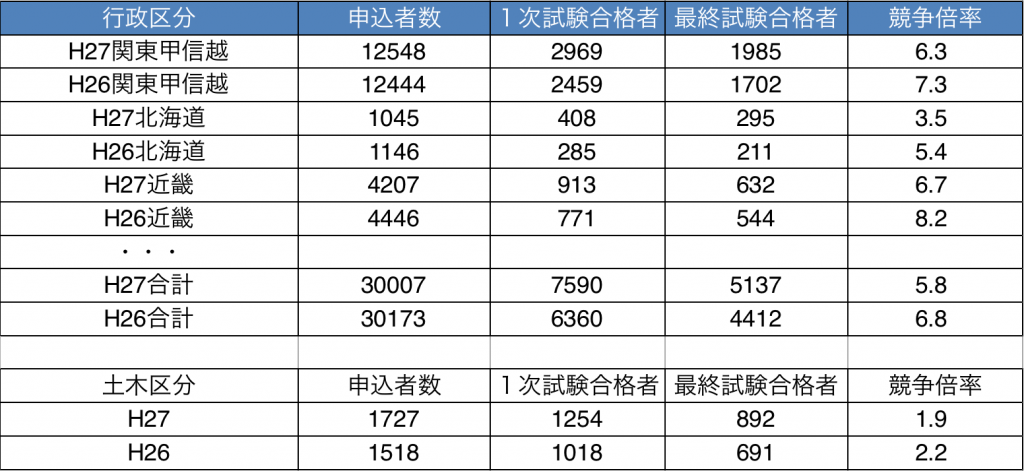

国家一般職(大卒程度)の行政区分は全国で3万人程の申込者がある人気のある試験です。

しかし実際には、国家公務員自体は第2、第3希望であることも多くなっています。国家公務員は広域の転勤があるとか、給与が大都市の地方公務員より低いとされているとか様々な理由があげられるでしょう。

国家一般職では実際にどの管轄で働きたいかによって受験地域が異なります。本省(霞ヶ関)を中心に関東甲信越内で働きたい人は、受験時に「関東甲信越」区分で申し込むことになります。

首都圏で勤務したいという受験生は当然多いので申込者数も例年1万人を超えています。しかし他の管区よりも採用予定数が多いため、競争倍率自体は6〜7倍とそれほど高くありません。

地域によってはばらつきもみられます。人口も大学も多い近畿圏では倍率がやや高めの一方、たとえば北海道はH27年度においては3倍とかなり低い倍率となっています。

なお、国家一般職の専門科目はいくら科目選択制とはいえ、その科目数が多く(8科目選択)、また教養試験の英語や数的処理系は難易度が高めになっており、筆記試験の合格レベルに達していない受験生も相当数受けています。

そのため、筆記試験が得意な受験生は自信をもって受験すれば比較的合格しやすいのではないでしょうか。

さらに土木等の技術系区分は2倍〜3倍の倍率とかなり低くなっていますので、民間企業との併願も十分に可能でしょう。

国家一般職では最終合格後の官庁訪問がポイントになりますので、まずは筆記試験で得点をしっかり稼いで官庁訪問への切符を手にいれてほしいと思います。

「H27年度一般職(大卒)からの採用予定(行政区分)」の一部抜粋

官庁訪問〜内定

ところで国家一般職は前述の国家総合職と同様、最終合格=内定ではありません。最終合格後、希望の省庁に官庁訪問をして内定を勝ち取る必要があります。

国家一般職の場合は、本省(霞ヶ関等)で勤務するのか、地方で勤務するのかをまず考える必要があります。

たとえば「北海道」区分で受験した人が本省で内定を得ることも可能ではありますが、受験要領には、本省を希望する人は「関東甲信越」区分で受験することをおすすめする旨記載があります。

さて、霞ヶ関周辺にはたくさんの府省が集中しており、その雰囲気に憧れる人も多いかもしれません。

本省では国家一般職(行政区分)からそれなりの人数を採用しています。総務省は57名、厚生労働省はなんと125名も採用予定となっているので、これならどこかに内定をもらえそうだと思いたいところですが、人気の省庁にはたくさんの受験者が押しよせます。

たとえば文部科学省や財務省などは毎年人気なので、かなりの倍率になることを覚悟しておきましょう。

近年は安倍政権の「女性の活躍推進」政策によって、女性の数を一定数確保するために、女性に人気のない分野については女性がやや入りやすいということもありえるでしょう。

理不尽に思う男性もいると思いますが、これまでは男性優先に採用してきた省庁もたくさんありますので、時代の変革期にあるということで納得するしかありません。

本省に対して地方ではどうなっているか確認してみます(上記表では「北海道」区分のデータを掲載しました)。

北海道では最終合格者に対して採用予定数が比較的多くなっています。

しかし、人事院北海道や行政評価局は例年人気があるうえ、採用人数はそれぞれ1名、4名(毎年同じくらいの人数を採用しています)と非常に少なくなっています。

人気の省庁としては検察庁もあげられますが、北海道の場合は採用が札幌・函館・旭川・釧路と非常に広域に及びます。検察庁で働きたいのか、それとも札幌や地元で働きたいのかをよく考える必要があるでしょう。

地方の場合は政令指定都市等(たとえば札幌市)が本命で、国家一般職は第2志望以下であることがよくあり辞退者も多くなります。したがって、もし国家一般職しか合格しなくても、また第1希望の官庁でうまくいかなかったとしても、どこかが拾ってくれる可能性がありますので、最後まで諦めずに様々な省庁への官庁訪問を続けてほしいと思います。

国家一般職のまとめ

国家一般職は辞退者も多いため、倍率や採用人数に惑わされずに最後まで官庁訪問をしっかりと行うこと。

4 国家専門職の倍率と考察

ここでは国家専門職(国税専門官・財務専門官・裁判所事務官・家裁調査官補)についての倍率および対策について説明していきます。

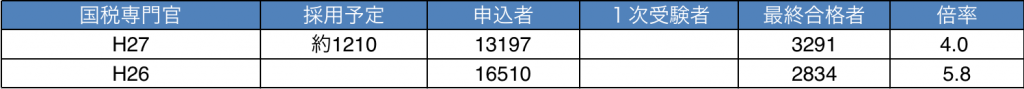

4−1 国税専門官

※参照HP 「人事院 採用情報」

http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/top_siken.htm

※注意:倍率及び1次受験者数について公表されていないため、公表データの中から「申込者数÷合格者数=倍率」として算出。

平成27年度は国税専門官の1次試験日と東京都・特別区の試験日が重複したため、前年度より申込者数が減少し、それに伴い倍率も下がりました。しかし、首都圏受験者に限っては例年と異なり「東京都・特別区よりも国税専門官になりたい!」という本命度が高い人が受験したことになりますので、倍率の見た目ほど合格が簡単ではなかったのではないかと思います。

公務員試験では近年、試験日程が大きく変更されることが多くなっています。本命の試験種については前年度の倍率に引きずられることなく、しっかりと対策をとっていきましょう。

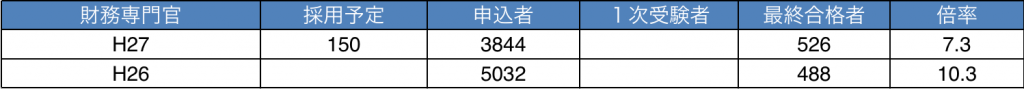

4−2 財務専門官

※参照HP 「人事院 採用情報」

http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/top_siken.htm

※注意:倍率及び1次受験者数について公表されていないため、公表データの中から「申込者数÷合格者数=倍率」として算出。

平成27年度は国税専門官と同様、財務専門官の1次試験日と東京都・特別区の試験日が重複したため、前年度より申込者数が減少し、それに伴い倍率も下がりました。しかし国税専門官と同様、首都圏では本命度の高い人が受験したことになりますので、例年と変わらないレベルだったと考えられます。

財務専門官の試験は最近出来た専門職試験ですが、仕事の内容に大きな魅力を感じる人も多く国税専門官よりも人気が高くなっています。今後もその傾向が続くと思われます。国税と財務は試験日程が同じのうえ、同じ問題も多く出題されています。

できるだけ早い段階で説明会などに参加し、自分のやりたい業務はどちらなのか、またどの範囲で転勤があるのか等を職員に伺うなどして、どちらを受験するかを見定めてほしいと思います。

なお、国税専門官も財務専門官も、本命のすべり止めと考える受験生も多いのが原状です。したがって、たとえば2次の面接日が他の試験の面接(県庁・市役所や裁判所と重なることが多い)で重なってしまった場合は、国税・財務の面接を辞退する人もいます。したがって、実際の倍率よりもやや低めと考えてもよいかもしれません。

4−3 裁判所事務官(一般職)

※参照HP 「裁判所職員採用試験」

http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/top_siken.htm

裁判所事務官(一般職)は希望勤務地の高裁管内に受験を申し込み、その中で採用者が決定されます。管内によって、採用予定数も倍率もばらつきがあるので、まず自分が受験する管内をしっかり把握する必要があります。

たとえば東京高裁管内の受験申込者は6000名を超えていますが、裁判所は転勤を伴うこともあり本命の滑り止めとされ、実際の1次受験者は大きく減って4000名代になっています。これは各管内でも同様に大きく減少していますので、1次試験日前に申込者数が公表された場合でも決して焦る必要がありません。

そうはいっても「1次受験者数÷合格者数」で算出される倍率は10倍前後、福岡管内においては20倍前後となっており、倍率だけをみるとやや高い水準とはなっています。

福岡管内の倍率が高い理由は定かではありませんが、九州地方に法学部の偏差値の高い大学やロースクールがあること、福岡の経済発展や地元愛から、進学で関西や東京の大学・ロースクール等に進学した人が就職先として九州に戻ってくること、など複数の理由が上げられると思います。

どうしても福岡管内の裁判所事務官になりたい人は、試験科目に特徴のある裁判所対策を重点的に行い、とにかく筆記試験で差を付けられないように努力してほしいと思います。

東京管内では、ロースクール自体の数が多くロースクール卒業生が司法試験の滑り止めとして受験することもよくあります。東京管内では筆記試験の「上位層」が一定数いることを覚悟しておきましょう。

ただ、あくまで筆記試験の「上位層」の数が多くなるだけで、中間層や下位層は他の管内と変わらないでしょう。様々な人が受験するということで、むしろ下位層は他の管内より多くなるかもしれません。

なお、裁判所事務官の場合は最終合格=内定ではありません。

たとえば東京管内で385名の最終合格者を出して、実際に採用されるのは160名程度です。採用漏れがたくさん発生するように見えますが、実際は、希望しない地域への配属であったり、合格順位が低いと内定の打診が年末近くになることも多いため、辞退者がかなり発生します。

したがって、まずは最終合格をすること。そのあとは、順位がやや低めでも希望を捨てずに内定の電話を待つことが必要となります。

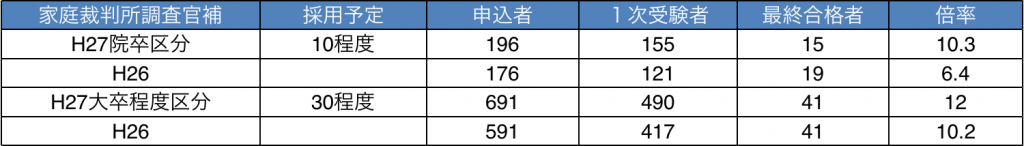

4−4 家庭裁判所調査官補

※参照HP 「裁判所職員採用試験」

http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/top_siken.htm

家庭裁判所調査官補は待遇等が国家総合職レベルとなっています。

試験科目が複数あり、他の行政職試験とは異なる専門的な分野から出題されるので、ほとんどの受験生が家庭裁判所調査官補が本命と考えてよいでしょう(併願先に国家総合職の人間科学区分を選ぶ人がよくいますが、両方合格した場合に家庭裁判所調査官補を選択する人も結構います)。

その分受験者層のレベルも高くなり、その中での倍率が10倍を超えていますので、狭き門といえるでしょう。

しかし、1次受験者数は全国で490名と公務員試験の中ではかなり少ない一方、最終合格者数は41名も出しますので、超難関試験とまでは言えません。

試験科目に特徴があるので、家庭裁判所調査官補に少しでも興味をもったら、できるだけ早く試験情報を調べて受験の決意を固めることをおすすめします。

国家専門職のまとめ

国税専門官・財務専門官・裁判所事務官は、1次受験、面接、最終合格後内定前の段階でそれぞれ辞退者が多い。さらに試験科目が特殊なため、しっかり対策さえとれば本命受験者が合格する可能性が低くはない。

家庭裁判所調査官補は倍率が高く、しかも受験者層の筆記試験のレベルが高いので、早め早めの対策を行うこと。

5 まとめ

公務員試験はこれまで、国家政策で直前に採用予定が半減するような年もあれば、団塊の世代の大量退職で採用予定をかなり増やすという年もありました。

このように受験年度によっても倍率は大きく影響を受けます。

また、倍率が高くても本命の人が多かったり滑り止めの人が多かったりなど、試験種によってさまざまな特徴があります。

しかし、今回紹介しなかった院卒区分や社会人経験者採用などでは、倍率が100倍を超えることもありますが、大卒程度区分ではそのような異常な倍率になることはほとんどありません。

したがって、公表されている倍率は参考程度にして(知らなくてもよいくらいです)、本命試験種の対策を万全にしたうえで、併願先の対策も怠らないようにしていきましょう。

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ

![速読英単語 (1)必修編 [改訂第6版]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51gPgv1YV%2BL._SL160_.jpg)

![話題別英単語 リンガメタリカ [改訂版]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51PKA8VY2YL._SL160_.jpg)