公務員になりたいと思っている人で疑問として多いのが「既卒職歴なしでも公務員になれるのか?」ということです。

大学卒業後、正社員にならずフリーターや無職の状態で数年過ごし、そろそろ危機感を覚えた人が公務員になりたいと思うことは多いようです。

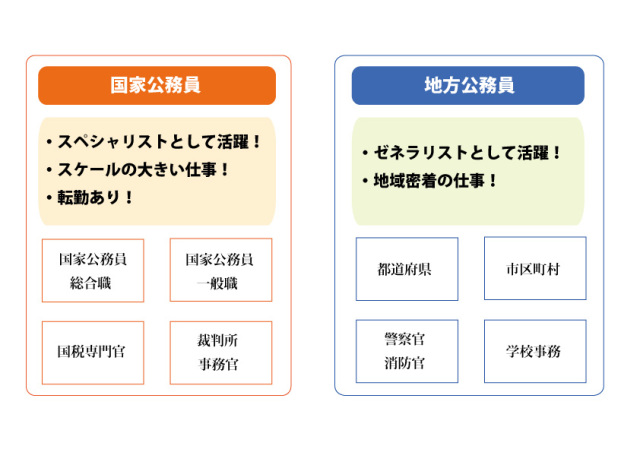

それは司法試験や公認会計士のように超難関試験でないことや、公務員になってしまえば安定した生活が送れるというイメージから受験する人が多く、最近では年齢制限も緩和されていることからそうした人の受験が増えてきています。

筆記試験は誰でも受かるのでしっかりと面接対策をすることがポイント

公務員試験には、1次試験として筆記試験、2次試験として面接試験という形式がほとんどです(面接は通常複数回行われます)。

1次試験は教養試験と専門試験、論文試験が課されるところが多く、これらについては学歴のフィルターや職務経験の有無を問うものではないので合格最低点さえクリアしていれば誰でも合格することができます。

次に、2次試験の面接となりますが、ここで卒業後に職歴がないと詰まることになります。

面接試験では「なぜこの自治体か」や「入庁して何がしたいか」といったことは必ず聞かれますが、既卒者であれば「これまで何をしていたか」ということも必ず聞かれることになります。

仮に卒業してから3年間正社員として働いていなければ、その間何をしていたかを聞かれますが、それに対して面接官を納得させることができる回答ができなければ合格は難しいでしょう。

例えばフリーターをしていたという人であれば、「なぜ正社員ではなくフリーターだったのか」ということを説明しなければなりません。無職だった人も同様です。

これに対し、「正社員はきつそうだったから」とか「やりたいことが見つからなかったから」のような理由は仮に本音であっても面接ではもちろん言ってはいけません。

こういう夢があったからその為にバイトで生活費を稼いでいたとか、司法試験などの難関試験の勉強をしていたので働いていなかったとか、何かを成し遂げたくて頑張っていたというような理由に何とかもっていければベストです。 ただし、それらを諦めてなぜ公務員になろうと思ったのか、というところまで言えなければなりません。

もちろん皆が皆こうした目標があったわけではないと思います。ですが、言ってしまえば面接は騙し合いです。ですので、あくまで本音ではなく面接官を納得させられるような何かを伝えることができれば合格を勝ち取ることはできるでしょう。

注意しておくべきことは突っ込まれたときに嘘だとばれないようにすることです。

面接官は答えた内容についてどんどん突っ込んできます。なぜその資格を目指そうとしたのか、就職しないことについて親はどう思っていたのか、公務員にシフトチェンジしたきっかけはあるのか等々。完全に嘘で固めてしまうと答えに窮する可能性が高いため、事実を盛っていくというやり方のほうが安心かもしれません。

どうしても不安であれば予備校などで模擬面接を繰り返し、どのように突っ込まれても返せるように訓練しておくことをおすすめします(というより面接官はプロであるためしっかりと予備校等で対策をしなければ合格は難しいです)。

このように既卒職歴なしという経歴はハンデでもありますが、とにかく面接対策を誰よりも行えば問題なく採用されます。また、自治体によっては59歳まで受けられる試験もありますので、公務員になりたいという気持ちがあれば諦めないということが重要なのです。

地方公務員の場合だと年齢制限が比較的ゆるい自治体が多いので、年齢制限はほぼない!30歳以上でも受けられる公務員試験はたくさんあるで年齢上限を確認してみましょう。

自分は卒業後何もしていない、どうすればわからない、という人はとにかく受験できる公務員はないかを必死に探しましょう。

そして公務員試験を受験すると決めたら公務員になりたい人必見!公務員試験の対策と勉強法を全解説!を参考にまずは一次試験である筆記試験に合格できるようがむしゃらに頑張ってください。

公務員試験は最後まで諦めなければ必ず合格できる試験です。既卒職歴なしを気にしている間に勉強を少しでも進めていき、内定を勝ち取ってください。

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ