毎日勉強していると思ったように勉強が進まない人って多いかと思います。

今日は12時間やるぞ!と意気込んでも結局ダラダラしたりスマホをいじったりして結局あんまりできなかったなーと思い明日こそは!と誓ったものの次の日も同じことを繰り返す。そんな人は結構多いんじゃないでしょうか。

私も実はそうでして、そのような癖は大学受験のときから変わらず、公務員試験の勉強でもやると決めても結局だらだら~ということを繰り返していました。

今思うとそれは目標を決めず、計画も立ててやっていなかったのが原因なのかなと思っています。

もちろん、特別区に合格するという目標はありましたけど、じゃあその目標を達成するためには今何をすればいいのかということが足りていなかったのです。遠い目標も大事ですが、まずは近くの目標を決めることが大事なのです。

まずは1日に必要な勉強時間を把握しよう

公務員試験に必要な勉強時間は一般的に1000~1500時間といわれています。もちろん職種やその人の知識量によって異なっていますが、一般的にこれぐらいだということで把握しておいてください。

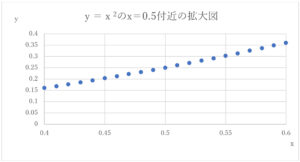

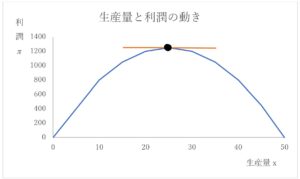

これから半年間で1200時間やると仮定しましょう(すでに勉強している人はあと何時間必要か考えてみてください)。

単純に1200時間÷180日=6.7時間となり、意外と少なく感じるのではないでしょうか。

毎日7時間やり、直前期(3か月前)からは10時間やれば1500時間を超えます。

なので、基本的にはこれぐらいのペースでやることを意識していくことが大切です。もちろん今から12時間とかやる人もいますが、筆記試験は満点を取る必要はありません。合格最低点さえクリアしていればいいのです。

そして何より勉強時間よりも効率が大切です。

ただ、ぎりぎりのラインを狙うのはリスキーなので1500時間勉強する気持ちでいけば大丈夫でしょう。

次に1週間のスケジュールを決めよう

1日の勉強時間がわかったら次は1週間でしなければならない勉強をスケジュールに落とし込みましょう。

ここで注意なのが予定を詰め込みすぎないことです!

やる気があるのはわかりますが、予定通りにいくことなどほとんどありえません。

ご飯の時間や移動時間など、思っていたよりも様々なことに時間は取られるものです。バイトをしていたりゼミの準備で時間を取られる人もいるでしょう。

そして予定が崩れると予定が次々と後ろ倒しになってしまい、結局今週はあまりできなかったなー、来週こそは!という負のスパイラルにはまってしまいます。

また、直前期までは週に1日は何もしない日を作ることも大切です。

息抜きという意味もありますが、先ほど書いたようにスケジュール通りに予定が進むとは限りません。そうしたときに予備日として1日設けておけば遅れた分を取り戻すことができます。

そしてスケジュールは手帳などに書き込み、常に確認できるようにしておくことが重要です。人間というのは意志が弱いですから日ごろから目につくところに書いておかないとすぐにサボってしまいます。

すでにやっている人もいるかと思いますが、勉強時間はエクセルなどで管理をしていきましょう。今はそういったアプリとかもあるので、とにかく自分がどれだけ勉強したかを記録することが大切となります。

こうやって時間を管理することで、今週はあと何時間勉強しなければいけないというのが明確になるとともに、「長いこと机に向かってたけど意外とやってないんだな」ということにも気づき、勉強する気持ちを鼓舞することができます。

そして再度言いますが、勉強は時間ではなく効率です。今日15時間やったぜーといっても次の日3時間しかやっていなければなんの意味もありません。それだったら毎日8時間やったほうがはるかにいいわけです。

1日のスケジュールも明確にしておく

実際に1週間のスケジュールを決めたらその目標を達成するために日々勉強していくだけですが、その1日もどのようなスケジュールでいくかをしっかり管理しましょう。

私的におススメなのが、午前中の頭の働く時間は数的や苦手科目をやり、午後の眠い時間は単調な暗記科目に走るか講義のDVDを見るというやり方です。

誰もが1日中集中して勉強できるわけではありません。波があるでしょうし、どうしても集中できないってときもあるでしょう。

頭を使う科目や苦手科目をそういったときにやっても頭に入らないのは経験からもわかるかと思います。そんなときは暗記科目や講義のDVDに逃げてしまうのです。

やらなきゃと思っているのであれば集中できるときにやったほうがいいです。その方が理解も早いので効率的に勉強を進めることができます。

こんな感じで勉強を進めていけば自ずと合格ラインに乗ってくると思います。無理のないスケジュールを組んでいくのが基本ではありますが、自分が決めたスケジュールは必ず達成できるように頑張りましょう。そうでないと後々つらくなってきますから。

そして、やるときはやる、やらないときは休むといったメリハリは必ずつけるようにしていきましょう!

個別指導講座

個別指導講座 お問い合わせ

お問い合わせ